Первый день войны. Черчилль призывает поддержать ссср

Войны сопровождали всю историю человечества. Какие-то были затяжными и длились десятилетия. Другие шли всего несколько дней, некоторые и вовсе - меньше часа.

Вконтакте

Однокласники

Война Судного дня (18 дней)

Война между коалицией арабских стран и Израилем стала четвертой в череде военных конфликтов на Ближнем востоке с участием молодого еврейского государства. Целью захватчиков было возвращение территорий, занятых Израилем в 1967 году.Вторжение тщательно готовилось и началось с атаки объединенных войск Сирии и Египта во время иудейского религиозного праздника Йом Киппур, то есть Судный день. В этот день в Израиле верующие иудеи молятся и воздерживаются от пищи почти сутки.

Военное вторжение стало для Израиля полной неожиданностью, и первые двое суток перевес был на стороне арабской коалиции. Спустя несколько дней маятник качнулся в сторону Израиля, и стране удалось остановить захватчиков.

СССР заявил о поддержке коалиции и предупредил Израиль о самых тяжелых последствиях, которые будут ждать страну в случае продолжения войны. В это время войска ЦАХАЛ уже стояли рядом с Дамаском и в 100 км от Каира. Израиль был вынужден отвести войска.

Все боевые действия заняли 18 дней. Потери со стороны израильской армии ЦАХАЛ составили около 3000 погибших, со стороны коалиции арабских стран - около 20 000.

Сербско-болгарская война (14 дней)

В ноябре 1885 года король Сербии объявил Болгарии войну. Причиной конфликта стали спорные территории - Болгария присоединила маленькую турецкую провинцию Восточная Румелия. Усиление Болгарии грозило влиянию на Балканах Австро-Венгрии, и империя сделала сербов марионеткой для нейтрализации Болгарии.

За две недели боевых действий с обеих сторон конфликта погибло две с половиной тысячи человек, около девяти тысяч были ранены. Мир был подписан в Бухаресте 7 декабря 1885 года. По итогам этого мира формальной победительницей была объявлена Болгария. Никакого передела границ не было, однако де-факто объединение Болгарии с Восточной Румелией было признано.

Третья индо-пакистанская война (13 дней)

В 1971 году Индия вмешалась в гражданскую войну, которая шла в Пакистане. Тогда Пакистан был разделен на две части, западную и восточную. Жители Восточного Пакистана претендовали на независимость, обстановка там была тяжелой. Множество беженцев наводнили Индию.

Индия была заинтересована в ослаблении давнего противника, Пакистана, и премьер Индира Ганди отдала распоряжение о вводе войск. За неполные две недели боевых действий индийские войска добились запланированных целей, Восточный Пакистан получил статус независимого государства (сейчас оно называется Бангладеш).

Шестидневная война

6 июня 1967 года развернулся один из многочисленных арабо-израильских конфликтов на Ближнем Востоке. Он получил название Шестидневной войны и стал самым драматичным в новейшей истории Ближнего Востока. Формально боевые действия начал Израиль, так как первым нанес воздушный удар по Египту.Однако еще за месяц до этого египетский лидер Гамаль Абдель Насер публично призывал уничтожить евреев как нацию, а всего против маленькой страны объединились 7 государств.

Израиль нанес мощный упреждающий удар по египетским аэродромам и двинулся в наступление. За шесть дней уверенной атаки Израиль занял весь Синайский полуостров, Иудею и Самарию, Голанские высоты и Сектор Газа. Кроме того, была захвачена территория Восточного Иерусалима с его святынями — в том числе Стеной плача.

Израиль потерял 679 человек убитыми, 61 танк, 48 самолетов. Арабская сторона конфликта потеряла около 70 000 человек убитыми и огромное количество военной техники.

Футбольная война (6 дней)

Сальвадор и Гондурас начали войну после отборочного матча за право выхода на ЧМ по футболу. Соседи и давние соперники, жители обеих стран были подогреты сложными территориальными отношениями. В городе Тегусигальпа в Гондурасе, где проходили матчи, случились массовые беспорядки и жестокие драки между болельщиками двух стран.

В результате 14 июля 1969 года на границе двух стран произошел первый боевой конфликт. Кроме того, страны сбивали самолеты друг друга, произошло несколько бомбардировок и Сальвадора, и Гондураса, шли ожесточенные наземные бои. 18 июля стороны согласились на переговоры. К 20-му июля прекратились боевые действия.

Большинство пострадавших в Футбольной войне - мирные жители

Обе стороны сильно пострадали в войне, экономике Сальвадора и Гондураса был нанесен огромный ущерб. Погибли люди, причем большинство составили мирные жители. Потери в этой войне не были подсчитаны, называются цифры от 2000 до 6000 погибших суммарно с обеих сторон.

Агашерская война (6 дней)

Этот конфликт известен также как “Рождественская война”. Война разгорелась из-за куска пограничной территории между двумя государствами, Мали и Буркина-Фасо. Богатая природным газом и минералами Агашерская полоса была нужна обоим государствам.

Спор перешел в острую фазу, когда

В конце 1974 года новый лидер Буркина-Фасо решил положить конец дележу важных ресурсов. 25 декабря армия Мали начала наступление на Агашер. Войска Буркина-Фасо стала контратаковать, но несли большие потери.

Прийти к переговорам и остановить огонь удалось только к 30 декабря. Стороны обменялись пленными, подсчитали убитых (в сумме оказалось около 300 человек), однако поделить Агашер не смогли. Через год суд ООН постановил поделить спорную территорию ровно пополам.

Египетско-ливийская война (4 дня)

Конфликт между Египтом и Ливией в 1977 году продлился всего несколько дней и не принес никаких изменений - после окончания военных действий оба государства остались “при своем”.Ливийский лидер Муаммар Каддафи, инициировал марши протеста против партнерских отношений Египта с Штатами и попыткой наладить диалог с Израилем. Акция кончилась арестом нескольких ливийцев на сопредельных территориях. Конфликт быстро перерос в боевые действия.

За четыре дня Ливия и Египет провели несколько танковых и воздушных боев, две дивизии египтян заняли ливийский город Мусаид. В конце концов боевые действия были закончены и при посредничестве третьих лиц был установлен мир. Границы государств не изменились и никакие принципиальные договоренности достигнуты не были.

Португало-индийская война (36 часов)

В историографии этот конфликт носит название Индийской аннексии Гоа. Война была акцией, которую инициировала индийская сторона. В середине декабря Индия провела массированное военное вторжение в португальскую колонию на юге полуострова Индостан.

Боевые действия продолжались 2 дня и велись с трех сторон - территорию бомбили с воздуха, в заливе Мормуган три индийских фрегата разбили немногочисленный португальский флот, а на земле в Гоа вторглись несколько дивизий.

Португалия до сих пор считает, что действия Индии были нападением; вторая сторона конфликта называет эту операцию освободительной. Португалия официально капитулировала 19 декабря 1961 года, спустя полтора суток после начала войны.

Англо-Занзибарская война (38 минут)

Вторжение имперских войск на территорию Занзибарского султаната вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая короткая война за всю историю человечества. Великобритании не понравился новый правитель страны, который захватил власть после смерти двоюродного брата.

Империя потребовала передать полномочия английскому протеже Хамуду бин Мухаммеду. Последовал отказ, и рано утром 27 августа 1896 года британская эскадра подошла к берегу острова и стала ждать. В 9.00 истекал срок выдвинутого Британией ультиматума: либо власти сдают свои полномочия, либо корабли начнут обстреливать дворец. Узурпатор, захвативший с небольшой армией султанскую резиденцию, ответил отказом.

Два крейсера и три канонерские лодки открыли огонь минута в минуту после истечения срока. Единственный корабль занзибарского флота был потоплен, султанский дворец превратился в пылающие руины. Новоявленный султан Занзибара бежал, а на полуразрушенном дворце остался реять флаг страны. В конце концов прицельным выстрелом его сбил британский адмирал. Падение флага по международным нормам означает капитуляцию.

Весь конфликт продлился 38 минут --от первого выстрела до опрокинутого флага. Для африканской истории этот эпизод считается не столько комичным, сколько глубоко трагическим - в этой микровойне погибло 570 человек, все они были гражданами Занзибара.

К несчастью, продолжительность войны никак не связана ни с её кровопролитностью, ни с тем, как она повлияет на жизнь внутри страны и во всем мире. Война - всегда трагедия, которая оставляет незаживающий рубец в национальной культуре.

В большинстве мемуаров советских военачальников неустанно повторяется мысль, что начало Великой Отечественной войны застало большинство красноармейцев мирно спящими, отчего войска приграничных округов и были разгромлены. Виноват, естественно, Сталин, который не внял предупреждениям военных и до последнего противился приведению армии в боевую готовность…

Точно так же французские и немецкие генералы в своих мемуарах клялись, что изо всех сил отговаривали соответственно Наполеона и Гитлера от нападения на Россию, а те не послушали. Цель во всех трех случаях одна и та же - спихнуть вину за поражения с себя на главу государства, и каждый раз изучение документов дает совершенно противоположную картину.

Десять дней на сборку армии

В обычное время воинская часть напоминает разобранный конструктор: каждая деталь лежит в своей коробочке. Техника - в парках, в законсервированном виде. Боеприпасы, горючее, продовольствие, медикаменты и прочее - на соответствующих складах. Чтобы часть могла воевать, конструктор надо собрать. То есть привести войска в боевую готовность.Директивой РВС № 61582сс от 29 апреля 1934 года в Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) было установлено три положения: нормальное, усиленное и положение полной готовности. Каждое предполагало целый список мероприятий. Несколько позже, в советские времена, такой список для приведения в боевую готовность гаубичного дивизиона (его мне привел писатель Валерий Белоусов, бывший офицер-артиллерист), выглядел так:

«Гаубичный дивизион 122-мм гаубиц М-30. Уровень дивизионной артиллерии. Три батареи по шесть орудий. Управление (разведчики, связисты, штаб), тылы (хозяйство, тяга, медпункт). Личного состава около полутора сотен человек.

Из трех батарей в обычной мирной жизни развернута первая, стреляющая. Остальные 12 орудий стоят в ружпарке. На колодках, чтобы рессоры разгрузить. Со стволами, заклеенными ингибиторной бумагой, со слитой из поршней цилиндров накатника и тормоза отката гидравликой. Естественно, личного состава в двух батареях практически нет.

Что такое полная боевая готовность?

1. Принять личный состав до численности по штату, а именно шесть человек расчета на орудие, водители на все тягачи, хозвзвод.

2. Расконсервировать тягачи, то есть установить аккумуляторы, заправить машины топливом, водой и маслом.

3. Прокрутить механизмы, вычистить орудия от смазки, промыть их керосином, залить гидравлику, прокачать пневматику, получить и установить прицелы (оптика хранится отдельно).

4. Получить боеприпасы и привести их в окснарвид, то есть окончательно снарядить: вынуть из ящиков, протереть керосином, вывинтить упорные крышки и ввернуть взрыватели, уложить назад в ящики, разложить по весам (плюсики к плюсикам, минусики к минусикам), погрузить в технику.

5. Получить буссоли, дальномеры, бинокли, радиостанции, телефоны, кабель, проверить связь, получить таблицы кодов. Старшины получают сухпай, мехводы заправляют свои машины.

6. Получить личное оружие и боеприпасы.

7. Провести элементарное боевое слаживание, хоть пару раз выйдя на полигон.

При подаче же команды «тревога» все хватают одежду, не одеваясь, бегут к технике и выводят ее из расположения в район сосредоточения».

И это еще не все. Боеприпасы получают на складах, а склады подчиняются Главному артиллерийскому управлению, и без приказа из Москвы ни один складской работник даже не чихнет. То же относится ко всем прочим видам довольствия. Приведению части в боевую готовность предшествует лавина приказов. Без всего этого армия просто не может воевать.

Но она воевала, а значит, была приведена в боевую готовность, и документы это подтверждают.

«Из директивы Военного совета КОВО военным советам 5-й, 6-й, 12-й, 26 армий. 11 июня 1941 года.

«1. В целях сокращения сроков боеготовности частей прикрытия и отрядов, выделяемых для поддержки погранвойск, провести следующие мероприятия:

Стрелковые, кавалерийские и артиллерийские части

а) Носимый запас винтовочных патронов иметь в опечатанных ящиках. На каждый станковый пулемет иметь набитыми и уложенными в коробки 50 процентов боекомплекта и на ручной пулемет 50 процентов снаряженных магазинов.

Ящики с патронами, коробки с набитыми лентами и дисками хранить в опечатанном виде в подразделениях в особо охраняемых помещениях.

б) Ручные и ружейные гранаты хранить комплектами в складах части в специальных ящиках для каждого подразделения.

в) 1/2 боекомплекта артснарядов и мин неприкосновенного запаса для всех частей прикрытия иметь в окончательно снаряженном виде. Для войсковой зенитной артиллерии иметь в окончательно снаряженном виде 1/2 боекомплекта артснарядов непзапаса.

г) Военно-химическое, инженерное и имущество связи хранить в складах части, комплектами для каждого подразделения.

д) Носимый запас продовольствия и личные принадлежности бойцов хранить в подготовленном виде для укладки в вещевые мешки и ранцы.

е) Запас горючего для всех типов машин иметь по две заправки - одна залитая в баки машин (тракторов) и одна в цистернах (бочках)».

Обратите внимание: директива выпущена 11 июня. До войны еще десять дней, а мероприятия по приведению войск в боевую готовность проводятся полным ходом. Сроки готовности по тревоге после проведения указанных мероприятий та же директива устанавливала: для стрелковых и артиллерийских частей на конной тяге - 2 часа; для кавалерийских, мотомеханизированных частей и артиллерии на механической тяге - 3 часа. Вполне хватило бы предвоенной ночи.

«Исполнение донести к 24 часам 21 июня»

Следующий рубеж подготовки к войне - 18 июня. В этот день из Генерального штаба пришла директива, после которой части начали выводить в районы сосредоточения.

«Из приказа по 12-му механизированному корпусу №0033. 18 июня 1941 года.

[…] 4. В 23:00 18.06.41 частям выступить из занимаемых зимних квартир и сосредоточиться… (дальше расписывается, какая дивизия куда выступает - прим. «Ленты.ру»).

5. Марши совершать только в ночное время. В районах сосредоточения тщательно замаскироваться и организовать круговое охранение и наблюдение. Вырыть щели, войска рассредоточить до роты с удалением роты от роты 300-400 метров».

Обратите внимание на сроки - корпус буквально рванулся из военных городков.

«[...] 8. К 23:00 18.06.41 донести в штаб корпуса (Елгава) по телефону или телеграфу условной цифрой «127» о выступлении с зимних квартир.

10. Командный пункт 12-го механизированного корпуса с 04:00 20.06.41 - в лесу 2 км западнее г. дв. Найсе (1266). До 22:00 18.06.41 командный пункт корпуса - Елгава».

В начале 50-х годов Военно-научным управлением Генерального штаба ВС СССР был проведен опрос советских военачальников относительно сосредоточения и развертывания войск западных приграничных военных округов в июне 1941 года. Они вспоминали, что получили приказы о выводе своих частей в районы сосредоточения 18-19 июня.

«Генерал-полковник танковых войск П.П. Полубояров (бывший начальник автобронетанковых войск ПрибОВО):

«16 июня в 23 часа командование 12-го механизированного корпуса получило директиву о приведении соединения в боевую готовность… 18 июня командир корпуса поднял соединения и части по боевой тревоге и приказал вывести их в запланированные районы. В течение 19 и 20 июня это было сделано.

16 июня распоряжением штаба округа приводился в боевую готовность и 3-й механизированный корпус, который в такие же сроки сосредоточился в указанном районе».

Генерал-лейтенант П.П. Собенников (бывший командующий 8-й армией):

«К концу дня были отданы устные распоряжения о сосредоточении войск на границе. Утром 19 июня я лично проверил ход выполнения приказа».

Генерал-майор И.И. Фадеев (бывший командир 10-й стрелковой дивизии 8-й армии):

«19 июня 1941 года было получено распоряжение от командира 10-го стрелкового корпуса генерал-майора И.Ф. Николаева о приведении дивизии в боевую готовность. Все части были немедленно выведены в район обороны, заняли ДЗОТы и огневые позиции артиллерии. С рассветом командиры полков, батальонов и рот на местности уточнили боевые задачи согласно ранее разработанному плану и довели их до командиров взводов и отделений».

Генерал-майор П.И. Абрамидзе (бывший командир 72-й горно-стрелковой дивизии 26-й армии):

«20 июня 1941 года я получил такую шифровку Генерального штаба: «Все подразделения и части вашего соединения, расположенные на самой границе, отвести назад на несколько километров, то есть на рубеж подготовленных позиций. Ни на какие провокации со стороны немецких частей не отвечать, пока таковые не нарушат государственную границу. Все части дивизии должны быть приведены в боевую готовность. Исполнение донести к 24 часам 21 июня 1941 года»».

Как видим, войска сосредотачивались, а при необходимости и разворачивались, и даже дата нападения была точно известна. Так что отданная в ночь с 21 на 22 июня знаменитая Директива №1 стала не последней отчаянной попыткой спасти положение, а закономерным финалом целой серии приказов.

Кто находился в кабинете Сталина

Если верить воспоминаниям тогдашнего начальника Генштаба Георгия Жукова, то когда вечером 21 июня они с наркомом обороны Семеном Тимошенко, получив информацию об очередном перебежчике, пришли к Сталину, чтобы уговорить его разрешить привести войска в боевую готовность, вождя они застали одного, потом появились члены Политбюро.Однако согласно журналу посетителей сталинского кабинета ко времени прихода Тимошенко (19:05), там уже полчаса сидел нарком иностранных дел Вячеслав Молотов. Вместе с наркомом обороны подошли нарком НКВД Лаврентий Берия, председатель Госплана Алексей Вознесенский, начальник управления кадров ЦК ВКП(б), курировавший оборонную промышленность Георгий Маленков, председатель комитета обороны при Совнаркоме, командующим Киевским военным округом маршал Климент Ворошилов и еще несколько человек.

После завершения части совещания, посвященной мобилизации промышленности, в 20:15 Вознесенский уходит. Тогда же удалился и Тимошенко, чтобы через полчаса вернуться вместе с Жуковым, первым замом наркома обороны маршалом Семеном Буденным и народным комиссаром Государственного контроля Львом Мехлисом.

Началась вторая, военная часть совещания. Военные округа были преобразованы во фронты, Буденный назначен командующим армиями второй линии, Мехлис получил должность начальника управления политической пропаганды Красной армии, Жукову поручили общее руководство Юго-Западным и Южным фронтами. Все четверо и Маленков, в то время начальник управления кадров ЦК и секретарь ЦК, покинули сталинский кабинет в 22:20. С вождем остались Молотов, Берия и Ворошилов. В 11 часов кабинет опустел. Что они делали потом?

Ответ простой: люди напряженно работали всю вторую половину дня - им, вообще-то, поесть бы надо! Сталин обедал как раз около одиннадцати вечера, его обеды служили одновременно и рабочими совещаниями. Так что предположение, что из сталинского кабинета будущие члены Государственного комитета обороны переместились на сталинскую же квартиру, кажется наиболее логичным.

В это время Тимошенко и Жуков в наркомате обороны записывали в шифрблокнот Директиву №1. Согласно первому изданию воспоминаний наркома военно-морского флота Николая Кузнецова (позднее адмирал откорректировал их в соответствии с генеральной линией о сопротивляющемся предложениям военных Сталине), около 11 часов вечера в наркомате обороны «нарком в расстегнутом кителе ходил по кабинету и что-то диктовал.

За столом сидел начальник Генерального штаба Г.К. Жуков и, не отрываясь, продолжал писать телеграмму. Несколько листов большого блокнота лежали слева от него… Возможно нападение немецко-фашистских войск, - начал разговор С. К. Тимошенко. По его словам, приказание привести войска в состояние боевой готовности для отражения ожидающегося вражеского нападения было им получено лично от И.В. Сталина, который к тому времени уже располагал, видимо, соответствующей достоверной информацией…»

Вот это уже больше похоже на правду!

Написание, зашифровка и расшифровка директивы - дело долгое. Телеграмма ушла в войска в 00:30 утра, на флоты - еще позже. Что сделал адмирал Кузнецов, узнав о готовящемся нападении? Правильно: тут же отдал поручение обзвонить флоты и предупредить подчиненных устно. Почему, как принято считать, этого не сделал нарком обороны?

А кто, кстати, сказал, что он этого не сделал?

Интереснейшие воспоминания оставил начальник Генштаба Вооруженных сил СССР Матвей Захаров, бывший до войны начальником штаба Одесского военного округа. Вечером 21 июня он находился в Тирасполе на полевом командном пункте, полностью оборудованном на случай войны, а командующий округом еще оставался в Одессе.

Захаров Матвей Васильевич

«Около 22 часов 21 июня по аппарату БОДО меня вызвал на переговоры из Одессы командующий войсками округа. Он спрашивал, смогу ли я расшифровать телеграмму, если получу ее из Москвы. Командующему был дан ответ, что я любую шифровку из Москвы расшифровать смогу.

Последовал опять вопрос: «Вторично спрашивают, подтвердите свой ответ, можете ли расшифровать шифровку из Москвы?» Меня крайне удивило повторение запроса. Я ответил: «Вторично докладываю, что любую шифровку из Москвы могу расшифровать». Последовало указание: «Ожидайте поступления из Москвы шифровки особой важности. Военный совет уполномочивает вас шифровку немедленно расшифровать и отдать соответствующие распоряжения»».

Естественно, он тут же отдал соответствующие распоряжения. Но вот что было потом:

«Оценив создавшееся положение, около 23 часов 21 июня я решил вызвать к аппаратам командиров 14-го, 35-го и 48-го стрелковых корпусов и начальника штаба 2-го кавалерийского корпуса… Всем им были даны следующие указания: 1. Штабы и войска поднять по боевой тревоге и вывести из населенных пунктов. 2. Частям прикрытия занять свои районы. 3. Установить связь с пограничными частями».

Обратите внимание: начальник штаба Одесского округа начинает действовать за два часа до получения директивы. Он, по сути, и не нуждается в приказе - порядок действий ему диктуют предшествующие мероприятия и план прикрытия государственной границы. Поэтому странный двойной запрос из штаба округа (явно последовавший за двойным запросом из Москвы) он воспринял как сигнал к действию, как и большинство других военачальников.

А как же знаменитая история о трех дивизиях 4-й армии Западного военного округа, расквартированных в Бресте и попавших под огонь немецкой артиллерии прямо в казармах? Неужели это выдумка? Нет, чистейшая правда.

Однако не стоит забывать и то, что командующий 4-й армией Александр Коробков и командующий Белорусским военным округом Дмитрий Павлов были расстреляны вскоре после начала войны за деяния, очень похожие на саботаж. Но это уже предмет отдельного разбирательства, как и вопрос о том, почему заблаговременно получившие документы о приведении войск в боевую готовность советские военачальники уже осенью 1941 года оказались у стен Москвы и Ленинграда.

Никита Хрущев утверждал, что в первую неделю войны Сталин самоустранился от дел и пребывал в прострации. Западные историки также писали, что глава СССР пропал из СМИ на 10 дней. Мы решили выяснить, чем был занят Сталин после

22 июня Георгий Жуков утверждал, что он звонил Сталину в полпервого ночи перед началом войны и информировал о положении дел на границе. В Кремле уже знали о донесениях перебежчика о приказе Гитлера атаковать СССР. Большинство источников свидетельствуют, что Иосиф Виссарионович высказывал сомнения в достоверности этой информации. После получения первых сведений о бомбардировке он появился в своем рабочем кабинете в 5 часов 45 минут, о чем имеется запись в тетради посетителей. «Его рябое лицо осунулось.

В нём проглядывалось подавленное настроение», - вспоминал управляющий делами Совнаркома Яков Чадаев. В семь утра Сталин сделал звонок в Минск первому секретарю КП(б) Белоруссии Пантелеймону Пономаренко и призвал его «лично перенести свою работу в Военный совет фронта». В этом разговоре Иосиф Сталин неудовлетворительно отозвался о военных.

В частности сказал: «Обстановку штаб знает плохо». В целом историки этот день характеризуют как время неопределенности и ожидания достоверных сведений с фронтов. Последний посетитель покинул рабочий кабинет Сталина в 16 часов 45 минут.

В тетради посетителей отмечено, что Сталин дважды принимал высших советских чиновников. Первым вошел Молотов в 3 часа 20 минут, последним вышел начальник отделения 1-го отдела (охрана высших должностных лиц) Главного управления государственной безопасности НКВД СССР Николай Власик в час ночи следующих суток. В этот день Сталин подписал Указ об общей открытой мобилизации.

В этот день первым в кабинет Сталина вошел Народный комиссар среднего машиностроения СССР Вячеслав Малышев. Это было в 16 часов 20 минут. По общему мнению, в СССР пришло осознание надвигающейся катастрофы.

Сталиным было принято решение об образовании Совета по эвакуации, который возглавили Косыгин и Шверник. Последующие события показали, насколько правильным и своевременным был этот шаг. То же самое можно сказать и о создании Советского Информбюро.

В этот день в тетради посетителей зафиксированы многочисленные встречи. Сталин принимал своих подчиненных дважды: с полночи до 5:50 утра и с 19:40 до часу ночи 26 июня. Им была подписана директива «О формировании группы армий Резерва Главного Командования» под командованием Маршала Советского Союза Семена Будённого. Это решение это свидетельствовало о том, что в Москве осознавали возможность разворота главного удара Вермахта с центра на юг. Также были отданы приказы о форсированном отходе 3-й и 10-й армий с тем, чтобы выйти из угрозы окружения под Минском. Тогда же управляющий делами Совнаркома Яков Чадаев стал свидетелем разговора Сталина с народным комиссаром обороны СССР Семеном Тимошенко о Якове Джугашвили, который просился на войну.

Сталин категорически высказался против каких-либо льгот его старшему сыну. Был подписан приказ № 222 «О немедленном введении в действие порядка рассмотрения дел военными трибуналами». В Кремле не забывали и о союзниках Германии. Советская авиация нанесла бомбовый удар по Южной и Средней Финляндии, прежде всего по Хельсинки и Турку.

Рабочий день Сталина начался с 12 часов 10 минут и закончился в 23 часа 20 минут. Сведения с фронтов по-прежнему носили неустойчивый характер. Из приказов, подписанных в эти сутки, следует отметить конкретику принимаемых решений: - Порядок выдачи пособий и полевых денег военнослужащим действующей армии. - Преобразование транспортных прокуратур железных дорог и водных бассейнов в военные прокуратуры. - Переход в собственность обмундирования, выданного рядовому и младшему начальствующему составу, убывающему на фронт.

Также Сталин провел экстренное совещание с Жуковым, которого срочно отозвали с Юго-Западного фронта, с Тимошенко и Ватутиным. Речь шла о драматической обстановке на Западном фронте. Немецкие танки подошли к Минску.

В этот день Сталин начал принимать посетителей в своем кабинете с полпятого вечера и практически до трех часов ночи 28-го числа. Было проведено совещание членов Политбюро. Иосиф Виссарионович предложил провести мобилизацию коммунистов с тем, чтобы усилить контроль в войсках и сделать акцент на идейно-политической работе в РККА.

Также были подписаны постановления Центрального Комитета Компартии «о вывозе из Москвы государственных запасов ценных металлов, драгоценных камней, Алмазного фонда СССР и ценностей Оружейной палаты Кремля». К этому времени уже стали известны многочисленные факты зверств немцев, поэтому было решено организовать вывоз людей из территорий, которые могут быть оккупированы врагом.

В тетради посетителей первым значится Молотов, который зашел в кабинет Сталина в полвосьмого вечера. Последним вышел Меркулов в 00:15 минут 29-го числа. Сталин практически весь день провел в одиночестве. Историк Георгий Куманёв, неоднократно беседовавший с Молотовым, ссылаясь на слова наркома иностранных дел СССР, написал о глубоких переживаниях первого лица государства, связанных, прежде всего, с политическими просчетами. «Он в самом деле не верил, что война так близка. И эта его позиция оказалась ошибочной», - вспоминал Молотов.

Британский историк Саймон Монтефиоре также придерживается этой версии: «Нервный срыв представляется вполне правдоподобным и возможным. Сталин был сильно подавлен неудачами на фронте и смертельно устал». В то же время имеются разногласия среди историков, касательно даты психологического кризиса, приведшей к конфликту с военными.

По словам Жукова, 29 июня Сталин дважды навещал Наркомат обороны, где и произошел конфликт между руководителем государства и высшим командованием. В адрес военных прозвучала резкая критика о беспомощности высших чинов РККА, которые даже не могут наладить нормальную связь.

Молотов впоследствии рассказал о разговоре на повышенных тонах, переходящем на оскорбительные упреки. «…Сталин потерял самообладание, узнав, что немцы второй день хозяйничают в Минске, а западнее столицы Белоруссии враг захлопнул капкан вокруг основной массы войск Западного фронта, что значило: путь гитлеровским армиям на Москву открыт», - писал Иван Стаднюк, опираясь на очевидцев того совещания. Между тем, есть и другие официальные документы, говорящие о преодолении кризиса власти.

В частности, в этот день наркоматом обороны по согласованию со Сталиным был учрежден пост командующего ВВС с самыми широкими полномочиями. На эту должность был назначен Павел Жигарев.

Сталин расширил круг вопросов, которые мог бы решать самостоятельно новый руководитель боевой авиации. Объяснил он это тем, что этот род войск должен как можно быстрее реагировать на угрозы, а не заниматься различными согласованиями.

Ситуация в небе начала постепенно улучшаться, насколько это было возможно в тех условиях. Очевидную правильность этого решения показала битва за Москву.

Имеется также альтернативная версия, согласно которой Сталин самоустранился от управления страной. Она базируется на воспоминаниях Никиты Хрущева, который ссылался на рассказы Лаврентия Берия.

Общая позиция историков-антисталинистов сводится к фактическому дезертирству главы государства в начале войны. В частности, американские библиографы Сталина (Джонатан Люис и Филип Вайтхед так описывали это период: «Сталин был в прострации. В течение недели он редко выходил из своей виллы в Кунцево. Его имя исчезло из газет. В течение 10 дней Советский Союз не имел лидера. Только 1 июля Сталин пришёл в себя».

Однако исторические документы свидетельствуют об обратном

Давайте отметим пунктиром, штрихами некоторые, казалось, незначительные эпизоды, которые, складываясь вместе, уже тогда обозначали нашу будущую Победу.

В небе над Брестской крепостью

Мемориальная доска в Брестской крепости

45-я немецкая дивизия вела бой у Бреста в полном составе до 1 июля 1941 года. Брестская крепость, первой принявшая на себя удар, не сдавалась. Затем против горстки наших окруженных со всех сторон, лишенных воды и еды бойцов были оставлены два штурмовых батальона, усиленные артиллерией.

С нее началось возрождение России.

Спустя 300 лет, в 1941-м, Смоленск опять встал Нерушимой стеной на пути иноземного войска. Смоленское сражение началось 10 июля 1941-го. Это был большой жилой город. Там не был подготовлен оборонительный рубеж. Уже и «линия Молотова», и «линия Сталина» – в глубоком тылу немцев. Дорога на Москву – открыта. Гитлер знал это, и планировал взять Смоленск с ходу, за 12 дней. Но эта битва продолжалась два месяца.

Битва за Смоленск

Именно там, под Смоленском, окончательно рухнула «Операция Барбаросса».

Продолжаем – пунктиром, штрихами…

Уже 14 июля нами впервые применена реактивная артиллерия. «14.07.1941 в 15 часов 15 минут батарея капитана И. А. Флерова нанесла удар по железнодорожному узлу Орша, где стояли немецкие вагоны с боеприпасами и цистерны с го_ рючим….. Враг понес большие потери, в его рядах возникла паника. Те из гитлеровцев, кто уцелел, были взяты в плен. Это чудо-оружие советские бойцы назвали ласково “катюшей”, а немецкие солдаты прозвали его “сталинским органом” (Stalinorgel)».

Для поражения немецких танков все шире привлекалась авиация. Удары она наносила специальными термитными шарами и бутылками с горючей смесью.

30–31 августа наши летчики уничтожили более 100 танков. Тогда же воздушным ударам подверглись 8 аэродромов противника, на которых уничтожили 57 самолетов. Так что не только мы теряли самолеты на земле в начале войны.

11 августа начальник германского Генерального штаба Франц Гальдер записал в дневнике: «Общая обстановка все очевиднее показывает, что колосс Россия… был нами недооценен».

Ельня

Первого значительного успеха мы добились под Ельней, где 24-я армия с 30 августа по 8 сентября провела наступательную операцию. В основу замысла тогда еще генерала Георгия Жукова был положен классический двусторонний охват с окружением и разгромом немцев по частям.

В 7 часов утра около 800 орудий, минометов и реактивных установок обрушили шквал огня на врага. После четырехдневного упорного сопротивления противник под угрозой окружения начал отходить. 6 сентября Ельня была освобождена. 8 сентября Ельнинский выступ, вдававшийся в нашу оборону, был срезан. Пять немецких дивизий потеряли за неделю боев на одном участке фронта – 45 тыс. человек.

Теперь – прошу минуту внимания.

При разгроме Франции и всей ее армии, при разгроме английских экспедиционных сил во Франции, захвате Бельгии, Голландии, Люксембурга германская армия потеряла 45 774 убитыми. То есть общие потери немцев за неделю под Ельней в сентябре 1941-го сопоставимы с потерями за целый год (!) войны в Европе. «Здесь, под Ельней, родилась советская гвардия. Первым четырем стрелковым дивизиям (100, 127, 153 и 161-й), особо отличившимся в боях, было присвоено звание “гвардейская”».

И все это тоже – 1941 год.

Цена первых успехов

Под Смоленском наши безвозвратные потери составили 486 171 человек, а санитарные – 273 803 человека. Страшные цифры. Но и у немцев танковые дивизии лишились половины личного состава и машин, общие потери составили около полумиллиона человек. Здесь впервые – уже в первые месяцы войны – мы начинали выходить на паритет по потерям.

Кто был последним защитником Брестской крепости?

Эти люди заслуживают величайшего восхищения.

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ГУДЕРИАН

О ЗАЩИТНИКАХ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

Музей обороны Брестской крепости

В этой книге нельзя ограничиться одним эпизодом с тараном в небе над Брестской крепостью. Ее оборона – как камертон: Брестская крепость задала героическую тональность всей Великой Отечественной. И пусть о подвиге защитников нам стало известно только после войны, – немцы-то знали. Знали свою судьбу.

Казалось бы: как могут старинные укрепления позапрошлого века защитить от оружия века XX – танков, самолетов, огнеметов, удушливых газов (а они тоже применялись против защитников крепости)?

Укрепления Бреста выглядели внушительно, но только внешне. Кстати, одним из проектировщиков «модернизации» крепостных фортов в 1913-м был царский офицер Дмитрий Карбышев – тот самый несгибаемый генерал Карбышев, которого немцы в феврале 1945-го вместе с другими заключенными концлагеря Маутхаузен превратят на морозе в ледяную глыбу.

Брестская крепость притягивает удивительные совпадения: в лагере для советских военнопленных генерал Карбышев сблизился с тем самым майором Петром Гавриловым, который с 22 июня 1941 года возглавлял оборону крепости. 23 июля (повторю – ИЮЛЯ) Гаврилов тяжело раненным попал в плен. Не через неделю, не через десять дней – через месяц и один день после начала войны. Каким-то чудом майор Гаврилов в немецком плену выжил. После освобождения его восстановили в звании и взяли назад на службу. А в 1957-м, когда о подвиге Бреста узнала вся страна, Гаврилову присвоили звание Героя Советского Союза.

Земляной вал Бреста с казематами в принципе создавал некие возможности для обороны. В 1939 году поляки тоже сразу не сдались. Они героически защищали крепость от бронетанкового корпуса генерала Гудериана – три дня. 14 и 16 сентября отбили семь атак. И ушли из крепости только в ночь на 17 сентября: силы были неравны, поляков было всего 2–2,5 тысячи. На рассвете в нее вошли немцы. В Бресте они не задержались и вскоре передали его нашим войскам. Кстати, именно там в 1918-м был подписан Брестский мир – с теми же немцами.

Гудериан в своих воспоминаниях, правда, поляков не хвалит, больше напирая на бардак в немецких частях. «14 сентября… я быстро начал марш на Брест, чтобы использовать внезапность для достижения успеха… Попытка взять эту цитадель внезапным нападением танков провалилась лишь потому, что поляки поставили во входных воротах старый танк «Рено», который и помешал нашим танкам ворваться в город… 20-я мотодивизия и 10-я танковая дивизия 16 сентября начали совместное наступление на цитадель. Штурмом взяли гребень вала, но атака захлебнулась, так как пехотный полк… не выполнил приказа наступать непосредственно за огневым валом артиллерии. Когда полк, в передовые подразделения которого я тотчас же направился, с опозданием и уже без приказа вновь предпринял атаку, он понес, к сожалению, тяжелые потери, не достигнув успеха. Мой адъютант… пытался прекратить огонь, который вели наступавшие сзади части по своим собственным передовым подразделениям, но был сражен польским снайпером» .

Итак, укрепления крепости позволили полякам продержаться три дня – это известно. Увы, мы не знаем, сколько дней точно держались наши защитники крепости. Точнее, сколько недель, месяцев.

Мы не знаем имени человека, процарапавшего штыком на стене: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.VII.41 г.». Он ведь не подписался.

20 июля… Значит, этот солдат воевал в подземельях Брестской крепости уже месяц, практически без пищи и боеприпасов. У наших солдат были консервы и патроны, но совершенно не было воды. Немцы это быстро поняли и блокировали доступ из руин крепости к реке. Дожидались, пока последние защитники, врывшиеся в землю посреди гор разложившихся на жаре трупов, просто умрут от жажды. Несмотря на это – только организованная оборона крепости каким-то чудом продолжалась до августа 1941 года. Но долго еще и после боялись подходить немцы к подземельям. Словно зомби, восставшие из ада, поднимались оттуда по ночам черные тени, и звучали автоматные очереди. По немецким источникам, последние очаги сопротивления в Бресте были подавлены только в сентябре. Когда уже пал Киев и Смоленск. Есть и другие легенды. В северокавказской прессе был опубликован рассказ, как уже поздней осенью в момент, когда эсэсовцев выстроили на плацу для награждения за очередные «подвиги»…

«…Из подземных казематов крепости вышел высокий подтянутый офицер Красной Армии. Он ослеп… и шел с вытянутой левой рукой. Правая рука его лежала на кобуре пистолета, он был в рваной форме, но шел с гордо поднятой головой, двигаясь (наощупь) вдоль плаца. Неожиданно для всех немецкий генерал вдруг четко отдал честь советскому офицеру, последнему защитнику Брестской крепости, за ним отдали честь и все офицеры немецкой дивизии. Красноармейский офицер вынул из кобуры пистолет, выстрелил себе в висок. Когда проверили документы – партийный и военный билеты, – узнали, что он уроженец ЧИАССР, старший лейтенант пограничных войск».

Фамилия – Барханоев. Ее нет среди тех, чьи имена увековечены на плитах мемориального комплекса «Брестская крепостьгерой». Там вообще нет фамилий 3/4 защитников, так навсегда и оставшихся Неизвестными солдатами. Но действительно довольно много других кавказских – в том числе вайнахских – фамилий. Так что хорошая легенда, правильная. В интернете она гуляет под названием «Последний защитник Брестской крепости». Однако это не совсем точно, этот герой – не был последним защитником.

Писатель Сергей Смирнов, благодаря которому мы и узнали о подвиге героев Бреста, долгие годы пытался выяснить, кто же был последним, или последними. Одна из глав его знаменитой книги, удостоенной Ленинской премии, так и называется – «Последние». Смирновым записан поразительный рассказ еврейского скрипача Ставского, позднее расстрелянного в гетто. Этот рассказ привел старшина Дурасов, который сам был ранен под Брестом, попал в плен и остался в рабочей команде при немецком госпитале.

«Однажды, – это было, как вспоминает Дурасов, в апреле 1942 года, – скрипач опоздал часа на два на работу и, когда пришел, с волнением рассказал товарищам о том, что с ним случилось. На дороге его остановили немцы и увезли в крепость. Там, среди развалин, в земле была пробита широкая дыра, уходившая куда-то глубоко вниз. Вокруг нее с автоматами наготове стояла группа немецких солдат.

– Спускайся туда! – приказал скрипачу офицер. – Там, в подземелье, до сих пор скрывается один русский. Он не хочет сдаваться и отстреливается. Ты должен уговорить его выйти наверх и сложить оружие – мы обещаем сохранить ему жизнь.

Когда скрипач спустился, в темноте грянул выстрел.

– Не бойся, иди сюда, – говорил неизвестный. – Я выстрелил просто в воздух. Это был мой последний патрон. Я и сам решил выйти – у меня уже давно кончился запас пищи. Иди и помоги мне…

Когда они кое-как выкарабкались наверх, последние силы оставили незнакомца, и он, закрыв глаза, изнеможденно опустился на камни развалин. Гитлеровцы, стоя полукругом, молча, с любопытством смотрели на него. Перед ними сидел невероятно исхудавший, заросший густой щетиной человек, возраст которого было невозможно определить. Нельзя было также догадаться о том, боец это или командир, – вся одежда на нем висела лохмотьями.

Видимо, не желая показать врагам свою слабость, неизвестный сделал усилие, чтобы встать, но тут же упал на камни. Офицер бросил приказание, и солдаты поставили перед ним открытую банку с консервами и печенье, но он не притронулся ни к чему. Тогда офицер спросил его, есть ли еще русские там, в подземелье.

– Нет, – ответил неизвестный. – Я был один, и я вышел только для того, чтобы своими глазами посмотреть на ваше бессилие здесь, у нас, в России…

По приказанию офицера музыкант перевел ему эти слова пленного.

И тогда офицер, обращаясь к своим солдатам, сказал:

– Этот человек – настоящий герой. Учитесь у него, как нужно защищать свою землю…»

Это было в апреле 1942 года. Имя и судьба героя остались неизвестными.

Брестская крепость заложила, выражаясь современным языком, один из главных алгоритмов той войны. Ее защитников можно было убить. Можно было взять в плен. Но победить их было нельзя.

Раз за разом уничтоженные очаги сопротивления снова оживали и назавтра огрызались огнем, а после очередного рапорта об «окончательной» зачистке крепости немецкое военное кладбище в ее окрестностях продолжало расширяться. Когда 24 июня майор Гаврилов возглавил оборону, у него было 400 бойцов.

Чуть больше, чем у обессмертившего себя в веках спартанского царя Леонида.

Из надписей на плитах мемориала «Брестская крепость»:

ШУМКОВ Александр Иванович

р. в 1913 в г. Константиновка Донецкой обл., в РККА с 1939, окончил курсы мл. лейтенантов, лейтенант, командир 9-й стрелковой роты

ШУМКОВА Любовь Сергеевна

р. в 1919 в д. Романово Лебедянского р-на Липецкой обл., жена лейтенанта А. И. Шумкова, командира 9-й стрелковой роты 84-го СП, погибла 22 июня 1941.

ШУМКОВА Светлана Александровна,

Московский анабасис бравого генерала Блюментрита

Если я возьму Киев, я возьму Россию за ноги; если я возьму Петербург, я возьму ее за голову; заняв Москву, поражу ее в сердце.

Наполеон I

Понятно, что в сводках Совинформбюро наши сами себя хвалили. А как еще? Надо поддерживать боевой дух. Не голову же пеплом посыпать… Но дело в том, что не меньше нас хвалили и немцы!

Правда, выяснилось это уже после войны, когда увидели свет дневники гитлеровских генералов. Заяви такое вслух немецкий военачальник, безрезультатно штурмуя или откатываясь от Москвы, его бы лишили орденов, звания и расстреляли перед строем. В вермахте тоже с этим не церемонились.

В 1946–48 годах американцы пытались выведать у пленных немецких генералов, в чем секрет непобедимости русской армии. На роль Мальчиша-Кибальчиша эти потрепанные вояки не годились, и на вопросы отвечали честно. В результате этих то ли интервью, то ли протоколов допросов и появилась книга «Роковые решения вермахта», которую американский редактор представил вполне откровенно: «Мы, американцы, должны извлечь пользу из неудачного опыта других».

Одним из тех, кто вынужден был рассказывать о своих поражениях, – начальник штаба 4-й армии вермахта генерал Гюнтер Блюментрит1. Удивительно, но этот фашист отзывается о противнике – русских – гораздо более позитивно, чем сегодня некоторые наши собственные «либеральные» публицисты. Хотя местами его чисто европейская дремучесть вызывает даже умиление – а ведь вторую войну воевал человек против нас. В общем, очень интересная Россия получается у генерала Блюментрита.

«Близкое общение с природой позволяет русским свободно передвигаться ночью в тумане, через леса и болота. Они не боятся темноты, бесконечных лесов и холода. Им не в диковинку зимы, когда температура падает до минус 45. Сибиряк, которого частично или даже полностью можно считать азиатом, еще выносливее, еще сильнее… Мы уже испытали это на себе во время Первой мировой войны, когда нам пришлось столкнуться с сибирским армейским корпусом».

Да уж, сибиряки, подошедшие на подмогу Москве, сумели впечатлить лощеного германского офицера. Сразу и вспомнил нас, и всё былое…

«Для европейца, привыкшего к небольшим территориям, расстояния на Востоке кажутся бесконечными… Ужас усиливается меланхолическим, монотонным характером русского ландшафта, который действует угнетающе, особенно мрачной осенью и томительно долгой зимой. Психологическое влияние этой страны на среднего немецкого солдата было очень сильным. Он чувствовал себя ничтожным, затерянным в этих бескрайних просторах».

Вот, оказывается, как. Мы видели во фрицах извергов, душителей, губителей людей. А оказывается, их тонкая душевная организация страдала от необозримости российских просторов… Приходилось им действовать по Фрейду – через силу выдавливать из себя на этой гнетущей бескрайней земле свои психологические европейские комплексы. Жечь, расстреливать, насиловать. И чего было к нам лезть таким тонким натурам? Но характеристика, согласитесь, любопытная. Такого нарочно не придумаешь. Короче, природа наша Блюментриту не нравится, а вот русского солдата он оценивает высоко, на собственном горьком опыте двух войн.

«Русский солдат предпочитает рукопашную схватку. Его способность не дрогнув выносить лишения вызывает истинное удивление. Таков русский солдат, которого мы узнали и к которому прониклись уважением еще четверть века назад».

Прониклись уважением? То-то расстреливали пленных прямо на марше, сбрасывая трупы в обочину. Или боялись, а потому зверствовали? Нет, не понять нам, славянским недочеловекам, тонкостей душевной организации противника. Дальше – еще интереснее. Оказывается, немцы не знали нашего оборонного потенциала! Хорошо же была налажена секретность в предвоенном СССР, которую интеллигенция считала глупой шпиономанией. Подчеркну, эти воспоминания относятся не к весне 1945-го, когда мы стояли на подступах к Берлину, а к осени 1941-го, когда немец пер на Москву.

«Нам было очень трудно составить ясное представление об оснащении Красной Армии… Гитлер отказывался верить, что советское промышленное производство может быть равным немецкому. У нас было мало сведений относительно русских танков. Мы понятия не имели о том, сколько танков в месяц способна произвести русская промышленность. Трудно было достать даже карты, так как русские держали их под большим секретом. Те карты, которыми мы располагали, зачастую были неправильными и вводили нас в заблуждение.

О боевой мощи русской армии мы тоже не имели точных данных. Те из нас, кто воевал в России во время Первой мировой войны, считали, что она велика, а те, кто не знал нового противника, склонны были недооценивать ее».

Были, как выясняется, и в верхушке германского генералитета трезвые головы. И решались высказываться – пока война еще не началась.

«Фельдмаршал фон Рундштедт, командовавший группой армий “Юг” и после фельдмаршала фон Манштейна наш самый талантливый полководец во время Второй мировой войны, в мае 1941 г. сказал о приближающейся войне следующее:

“Война с Россией – бессмысленная затея, которая, на мой взгляд, не может иметь счастливого конца. Но если, по политическим причинам, война неизбежна, мы должны согласиться, что ее нельзя выиграть в течение одной лишь летней кампании”» (напомню, именно эта задача официально ставилась перед армией фюрером. – В. М.).

Но вот война началась – и немцы в недоумении. Не ЕвроПа-с, господа, вам тут совсем не Европа. Да, скифы мы…

«Поведение русских войск даже в первых боях находилось в поразительном контрасте с поведением поляков и западных союзников при поражении. Даже в окружении русские продолжали упорные бои. Там, где дорог не было, русские в большинстве случаев оставались недосягаемыми. Они всегда пытались прорваться на восток… Наше окружение русских редко бывало успешным».

Война продолжалась и преподносила все новые неприятные сюрпризы.

«От фельдмаршала фон Бока до солдата все надеялись, что вскоре мы будем маршировать по улицам русской столицы. Гитлер даже создал специальную саперную команду, которая должна была разрушить Кремль.

Когда мы вплотную подошли к Москве, настроение наших командиров и войск вдруг резко изменилось. С удивлением и разочарованием мы обнаружили в октябре и начале ноября, что разгромленные русские вовсе не перестали существовать как военная сила. В течение последних недель сопротивление противника усилилось, и напряжение боев с каждым днем возрастало…»

Блюментрит наврядли читал «Войну и мир» и про дубину народной войны он, конечно, не слышал. А вот судьбу Наполеона в своих воспоминаниях мусолит постоянно. Нет, сравнивать Гитлера с Бонапартом – это не было голой придумкой советской пропаганды. Так считали и сами немцы.

«Глубоко в нашем тылу, в огромных лесных и болотистых районах, начали действовать первые партизанские отряды… Они нападали на транспортные колонны и поезда с предметами снабжения, заставляя наши войска на фронте терпеть большие лишения. Воспоминание о Великой армии Наполеона преследовало нас, как привидение. Книга мемуаров наполеоновского генерала Коленкура, всегда лежавшая на столе фельдмаршала фон Клюге, стала его библией. Все больше становилось совпадений с событиями 1812 г.»

Все больше совпадений? А вы как хотели? Вторая Отечественная!

Но уж вовсе удивительным, будто придуманным изобретательным сценаристом, кажется эпизод с французами, снова наступавшими на Москву, – в 1941-м. Однако нет, это не фантастика, а аутентичные мемуары генерала вермахта.

«Четыре батальона французских добровольцев, действовавших в составе 4-й армии, оказались менее стойкими. У фельдмаршал фон Клюге обратился к ним с речью, напомнив о том, как во времена Наполеона французы и немцы сражались здесь бок о бок против общего врага. На следующий день французы смело пошли в бой, но, к несчастью, не выдержали ни мощной контратаки противника, ни сильного мороза и метели. Таких испытаний им еще никогда не приходилось переносить. Французский легион был разгромлен… Через несколько дней он был отведен в тыл и отправлен на Запад».

Бой на Бородинском поле. Осень 1941

Если бы я писал киносценарий из эпохи наполеоновских войн, то махнул бы рукой на строгое следование исторической правде и вставил бы этот эпизод с французским легионом, в серой форме вермахта, – погибающим на заснеженном поле Бородина. Здесь была бы правда иного уровня – художественная.

«И вдруг на нас обрушилась новая, не менее неприятная неожиданность. Во время сражения за Вязьму появились первые русские танки Т-34… В результате наши пехотинцы оказались совершенно беззащитными. Требовалось по крайней мере 75-мм орудие, но его еще только предстояло создать. В районе Вереи танки Т-34 как ни в чем не бывало прошли через боевые порядки 7-й пехотной дивизии, достигли артиллерийских позиций и буквально раздавили находившиеся там орудия».

Он втоптал их прямо в грязь

Русского солдата мало убить, его надо еще и повалить!

Фридрих II Великий

Но, может, этот самый Блюментрит был в вермахте отступником, своего рода моральным уродом, несмотря на свою высокую должность? Может, лишь он один среди германских милитаристов отдавал должное врагу? Да нет.

Вот книга под броским названием «1941 год глазами немцев. Березовые кресты вместо железных» британца Роберта Кершоу. Она построена на серии интервью с выжившими ветеранами похода на Россию. Это самые обычные солдаты и офицеры вермахта. «Русские не сдаются. Взрыв, еще один, с минуту все тихо, а потом они вновь открывают огонь…»

«С изумлением мы наблюдали за русскими. Им, похоже, и дела не было до того, что их основные силы разгромлены…»

«Буханки хлеба приходилось рубить топором. Нескольким счастливчикам удалось обзавестись русским обмундированием…» «Боже мой, что же эти русские задумали сделать с нами? Мы все тут сдохнем!..» Однако, может, и это – окопная правда, зато те, кто возглавлял нашествие и видел, так сказать, всю картину объемно, другого мнения? В мемуарах немецких военачальников – а это огромная литература, – конечно, много самолюбования, попыток оправдаться, объясниться перед потомками. Тем не менее, все боевые генералы как один отдают должное русским – начиная с первых дней войны.

Генерал-полковник (позднее – фельдмаршал) фон Клейст, летом 41-го – командующий 1-й танковой группой, которая наступала на Украине:

«Русские с самого начала показали себя как первоклассные воины, и наши успехи в первые месяцы войны объяснялись просто лучшей подготовкой. Обретя боевой опыт, они стали первоклассными солдатами. Они сражались с исключительным упорством, имели поразительную выносливость…»

Генерал фон Манштейн (тоже будущий фельдмаршал):

«Часто случалось, что советские солдаты поднимали руки, чтобы показать, что они сдаются нам в плен, а после того как наши пехотинцы подходили к ним, они вновь прибегали к оружию; или раненый симулировал смерть, а потом с тыла стрелял в наших солдат».

Дневник генерала Гальдера (1941 год):

«Следует отметить упорство отдельных русских соединений в бою. Имели место случаи, когда гарнизоны дотов взрывали себя вместе с дотами, не желая сдаваться в плен». (Запись от 24 июня.) «Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего человека… Бросается в глаза, что при захвате артиллерийских батарей и т. п. в плен сдаются немногие». (29 июня.) «Бои с русскими носят исключительно упорный характер. Захвачено лишь незначительное количество пленных». (4 июля.)

Фельдмаршал Браухич (июль 1941 года):

«Своеобразие страны и своеобразие характера русских придает кампании особую специфику. Первый серьезный противник».

Добавлю, что для гитлеровцев он оказался и последним. В общем, все понятно и достаточно очевидно. Но чтобы уже закончить с немцами, дам целиком историю, описанную командиром 41-го танкового корпуса вермахта генералом Райнгартом. Про то, как немцы впервые увидели советский тяжелый танк КВ. По-моему, история потрясающая.

«Примерно сотня наших танков, из которых около трети были Т-IV, заняли исходные позиции для нанесения контрудара. С трех сторон мы вели огонь по железным монстрам русских, но все было тщетно… Эшелонированные по фронту и в глубину русские гиганты подходили все ближе и ближе. Один из них приблизился к нашему танку, безнадежно увязшему в болотистом пруду. Безо всякого колебания черный монстр проехался по танку и вдавил его гусеницами в грязь. В этот момент прибыла 150-мм гаубица. Пока командир артиллеристов предупреждал о приближении танков противника, орудие открыло огонь, но опять-таки безрезультатно.

Один из советских танков приблизился к гаубице на 100 метров. Артиллеристы открыли по нему огонь прямой наводкой и добились попадания – все равно что молния ударила. Танк остановился. “Мы подбили его”, – облегченно вздохнули артиллеристы. Вдруг кто-то из расчета орудия истошно завопил: “Он опять поехал!” Действительно, танк ожил и начал приближаться к орудию. Еще минута, и блестящие металлом гусеницы танка словно игрушку впечатали гаубицу в землю. Расправившись с орудием, танк продолжил путь как ни в чем не бывало».

Когда в 3 часа ночи начались активные боевые действия, Адольф Гитлер решил в первый и последний раз соблюсти международные правила. Будучи абсолютно уверенным в своем успехе, он решил за полчаса до начала боевых действий объявить войну СССР.

Передав ноту правительству СССР за 30-40 минут до нападения, Германия ровным счетом ничего не теряла.

Как же было дело?

Вячеслав Молотов оставил два воспоминания о тех событиях. Первое в изложении Феликса Чуева.

Вот как Молотов это описывал

"...Между двумя и тремя ночи позвонили от Шуленбурга в мой секретариат, а из моего секретариата - Поскрёбышеву, что немецкий посол Шуленбург хочет видеть наркома иностранных дел Молотова. Ну и тогда я пошел из кабинета Сталина наверх к себе, мы были в одном доме, но на разных участках. Мой кабинет выходил углом прямо на Ивана Великого.

Члены Политбюро оставались у Сталина, а я пошёл к себе принимать Шуленбурга - это минуты две-три пройти... Шуленбурга я принимал в полтретьего или в три ночи, думаю, не позже трех часов.

Германский посол вручил ноту одновременно с нападением. У них всё было согласовано, и, видно, у посла было указание: явиться в такой-то час, ему было известно, когда начнётся..."

Ф.Чуев. Молотов. Полудержавный властелин

Но несколько по иному Молотов описывал дело Ивану Фотиевичу Стаднюку. Стаднюк писал так:

"Но как и когда Москва узнала о начале войны? Молотов взял с меня слово, что я пока буду держать в тайне подробности, которые тогда, в конце шестидесятых годов, могли наделать шуму за рубежом. Суть этих подробностей в следующем (они уже обнародованы мной печатно: «Вопросы истории», № 6, 1988 год, и не принесли никакого вреда).

Вот что услышал я от Вячеслава Михайловича:

22 июня 1941 года между двумя и тремя часами ночи на даче министра иностранных дел Молотова раздался телефонный звонок германского посла графа фон Шуленбурга.

Он просил срочно принять его для вручения важнейшего государственного документа. Молотову нетрудно было догадаться, что речь идет о меморандуме Гитлера об объявлении войны.

Он ответил послу, что будет ждать его в Наркомате иностранных дел, и тут же позвонил на дачу Сталину, разбудил его и сообщил о разговоре с Шуленбургом.

Сталин ответил:

«Езжай в Москву, но прими немецкого посла только после того, как военные нам доложат, что вторжение началось... Я тоже еду и собираю Политбюро. Будем ждать тебя...»

Молотов так и поступил. "

Вячеслав Молотов 2 часа ночи уже ожидал ноты объявления войны и зная, что Шуленбург передаст этот документ не спешил навстречу с ним

То есть между двумя и тремя ночи Шуленбург только позвонил Молотову с требованием о встрече. Молотов в это время был на даче и принять Шуленбурга в три ночи официально никак не мог.

Поэтому вручение германским послом ноты об объявлении войны произошло в 5:30 утра. Гитлеру не удалось прикрыть свое вероломное нападение внешним дипломатическим лоском.

Сталин обыграл Гитлера, в дипломатической схватке.

Он знал что Шуленбург вручит Молотову ноту и приказал не встречаться с Шуленбургом до начала боевых действий

Уже после того как германские войска перешли государственную границу СССР, а германская авиация начала бомбардировать мирные советские города, посол Германии в СССР Шуленбург в 5 часов 30 минут утра 22 июня 1941 г. заявил Советскому правительству, что Германия начала войну якобы ввиду концентрации советских войск на западной границе СССР. Советское правительство отмело эту версию и заявило, что

"до последней минуты германское правительство не предъявляло никаких претензий к Советскому правительству, что Германия совершила нападение на СССР, несмотря на миролюбивую позицию Советского Союза, и что тем самым фашистская Германия является нападающей стороной"

Итак, 22 июня 1941 года германские войска вторглись в СССР, в тот же день войну Советскому Союзу объявили Румыния и Италия.

Еще 21 июня Адольф Гитлер напишет письмо Бенито Муссолини, где даст ему понять, что принял решение начать войну с СССР.

Бенито Муссолини 21 июня узнал неприятную новость -- Гитлер принял решение напасть на СССР

И он вынужден был соблюсти свои союзнические обязанности, объявив войну СССР

...........................................................................

Нацистское руководство как и советское тоже не спало. Йозеф Геббельс писал в своем дневнике рано утром 22 июня:

" В 3.30 начнется наступление. 160 укомплектованных дивизий. Фронт в 3 тысячи километров. Много дебатов о погоде. Самый большой поход в мировой истории. Чем ближе удар, тем быстрее исправляется настроение фюрера. С ним так всегда. Он просто оттаивает. У него сразу пропала вся усталость.

Мы 3 часа прохаживаемся в его салоне туда и сюда… Деканозов (посол СССР) снова сделал представление в Берлине из-за перелетов границы нашими самолетами. Уклончивый ответ!.. По отношению к Гессу фюрер находит только слова презрения. Если бы он не был сумасшедшим, то его следовало бы застрелить. Он причинил партии и прежде всего армии колоссальный ущерб…

Установлено после долгих колебаний время для зачтения воззвания – 5.30 утра . Тогда врагу все станет ясным. Народ и мир также узнает правду… Наша подготовка закончилась. Он (Гитлер) работал над ней с июля прошлого года, и вот наступил решающий момент. Сделано все, что вообще было возможно. Теперь должно решать военное счастье.

…3 часа 30 минут. Загремели орудия. Господь, благослови наше оружие ! За окном на Вильгельмплац все тихо и пусто. Спит Берлин, спит империя. У меня есть полчаса времени, но не могу заснуть.

Я хожу беспокойно по комнате. Слышно дыхание истории… Прозвучала новая фанфара. Мощно, звучно, величественно. Я провозглашаю по всем германским станциям воззвание фюрера к германскому народу.

Торжественный момент также для меня … Еще некоторые срочные дела. Затем еду в Шваненвердер. Чудесное солнце поднялось высоко в небе. В саду щебечут птицы. Я упал на кровать и проспал два часа. Глубокий, здоровый сон."

Йозеф Геббельс зачитал по радио обращение Адольфа Гитлера к немецкому народу:

«Немецкий народ! В данный момент осуществляется величайшее по своей протяженности и объему выступление войск, какое только видел мир.... От Восточной Пруссии до Карпат развернуты соединения немецкого восточного фронта. На берегах Прута и в низовьях Дуная до побережья Черного моря румынские и немецкие солдаты объединяются под командованием главы государства Антонеску.

Задача этого фронта уже не защита отдельных стран, а обеспечение безопасности Европы и тем самым спасение всех. Поэтому я сегодня решил снова вложить судьбу и будущее Германского рейха и нашего народа в руки наших солдат. Да поможет нам Господь в этой борьбе!»

Йозеф Геббельс зачитывает по радио обращение Адольфа Гитлера к немецкому народу

Министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп на пресс-конференции в Берлине объявляет о начале войны против Советского Союза.

Адъютант Гитлера Николаус Фон Белов писал:

"22 июня 1941 г. начался поход Гитлера на Россию. Его план был таков: примерно за три месяца повергнуть Россию наземь, чтобы затем вновь повернуть против Запада. Так, считал он, ему удастся избежать войны на два фронта.

Это была война Гитлера. Он пользовался величайшим благорасположением народа, и за ним стояла сила партии и ее формирований.

Вот уже два года фюрер не проигрывал ни одной кампании и чувствовал себя уверенным в том, что выиграет и эту. Он даже говорил, что США еще подумают, вступать ли им в европейскую войну или нет.

Гитлер долго готовился к этой схватке, выбирал районы сосредоточения и развертывания войск по картам, изучал структуру русской армии и предполагаемые резервы ее вооружения. Ему была известна численность русских соединений, и он отдавал себе ясный отчет в том, что борьба будет очень суровой.

Ожидая этой суровости от противника, он хотел навязать ее и собственным войскам. С той же жестокостью, с какой установили свою власть в России Ленин и Сталин, власть эта, на его взгляд, должна быть теперь сокрушена

Эти и подобные мысли владели Гитлером, когда он в понедельник 23 июня в полдень зашел в вагон своего спецпоезда, чтобы отправиться в Восточную Пруссию. Прибыл он туда поздно вечером. Своей Ставке фюрер дал имя «Волчье логово». Построенная за зиму, она располагалась в небольшом лесу восточнее Растенбурга и была надежно замаскирована от авиации.

Ядром всего сооружения служили десять бетонных бункеров, тыльная часть которых была покрыта бетонными плитами 2-метровой толщины и имела отсеки для сна. Передняя часть обеспечивала защиту только от осколков, и здесь находились помещения для работы.

В бункере Кейтеля такое помещение несколько большего размера предназначалось для ежедневного обсуждения обстановки.

В таком же по образцу бункере фюрера имелось специальное помещение размером поменьше для совещаний в более узком кругу. В центре лагеря находился бункер столовой с обеденным столом на 20 человек и небольшим приставным столом на 6 лиц. Вот здесь мы и обосновались на неопределенное время, здесь в первые дни огромной схватки с напряжением ожидали поступающие донесения."

Это был важный участок, недооцененный командованием РККА

Генерал Гудериан писал так

" «В роковой день 22 июня 1941 года в 2 часа 10 минут утра я поехал на командный пункт группы и поднялся на наблюдательную вышку южнее Богукалы. В 3 часа 15 минут началась наша артиллерийская подготовка.

В 3 часа 40 мин. — первый налёт наших пикирующих бомбардировщиков. В 4 часа 15 минут началась переправа через Буг передовых частей 17-й и 18-й танковых дивизий.

В 6 часов 50 минут у Колодно я переправился на штурмовой лодке через Буг».

Генерал Герман Гот писал так:

" «22 июня в три часа с минутами четыре корпуса танковой группы при поддержке артиллерии и авиации, входившей в состав 8-го авиационного корпуса, пересекли государственную границу. Бомбардировочная авиация наносила удары по аэродромам противника, имея задачу парализовать действия его авиации.

В первый день наступление проходило полностью по плану».

Остались воспоминания о том событии и от немецких солдат:

Альфред Дюрвангер, лейтенант писал:

«Энтузиазма (у нас) не было и в помине! Скорее, всеми овладело чувство грандиозности предстоящей кампании. И тут же возник вопрос: где, у какого населённого пункта эта кампания завершится?!»

Гельмут Пабст, унтер-офицер

«Наступление продолжается. Мы непрерывно продвигаемся вперед по территории противника, приходится постоянно менять позиции. Ужасно хочется пить. Нет времени проглотить кусок.

К 10 утра мы были уже опытными, обстрелянными бойцами, успевшими немало повидать: брошенные неприятелем позиции, подбитые и сгоревшие танки и машины, первые пленные, первые убитые русские».

Немецкие солдаты продвигаются по железнодорожному мосту на Восточном фронте.

Рудольф Гшёпф, капеллан:

«Эта гигантская по мощности и охвату территории артподготовка походила на землетрясение. Повсюду были видны огромные грибы дыма, мгновенно выраставшие из земли. Поскольку ни о каком ответном огне речи не было, нам показалось, что мы вообще стерли эту цитадель с лица земли».

Ганс Бекер, танкист:

«На Восточном фронте мне повстречались люди, которых можно назвать особой расой. Уже первая атака обернулась сражением не на жизнь, а на смерть».

Эрих Менде, обер-лейтенант отмечал такое:

«Мой командир был в два раза старше меня, и ему уже приходилось сражаться с русскими под Нарвой в 1917 году, когда он был в звании лейтенанта.

«Здесь, на этих бескрайних просторах, мы найдём свою смерть, как Наполеон... — не скрывал он пессимизма. — Менде, запомните этот час, он знаменует конец прежней Германии».

Один из немецких командиров вспомнил Наполеона, заявив что 22 июня станет концов для существующей Германии

Наступление группы армий "Север", "ЮГ" и "Центр" началось довольно многообещающе. Советские войска попали под мощный удар противника.

Франц Гальдер запишет:

" Утренние сводки сообщают, что все армии, кроме 11-й [на правом фланге группы армий «Юг» в Румынии], перешли в наступление согласно плану.

Наступление наших войск, по-видимому, явилось для противника на всем фронте полной тактической внезапностью.

Пограничные мосты через Буг и другие реки всюду захвачены нашими войсками без боя и в полной сохранности. "

На южном фланге все переправы через Буг остались неразрушенными и попали в руки немцев.

Александр Василевский писал так:

«В 4 часа с минутами нам стало известно от оперативных органов окружных штабов о бомбардировке немецкой авиацией наших аэродромов и городов».

После провала внезапного захвата Брестской крепости немцам пришлось окапываться. Фото сделано на Северном, либо Южном острове.

Время съемки: 22.06.1941

Константин Рокоссовский, генерал-лейтенант Красной Армии писал::

«Около четырёх часов утра 22 июня по получении телефонограммы из штаба вынужден был вскрыть особый секретный оперативный пакет. Директива указывала: немедленно привести корпус в боевую готовность и выступить в направлении Ровно, Луцк, Ковель».

Иосиф Гейбо, заместитель командира полка 46-го ИАП, ЗапВО:

«…У меня в груди похолодело. Передо мною четыре двухмоторных бомбардировщика с чёрными крестами на крыльях. Я даже губу себе закусил. Да ведь это «юнкерсы»!

Германские бомбардировщики Ю-88! Что же делать?.. Возникла ещё одна мысль: «Сегодня воскресенье, а по воскресеньям у немцев учебных полётов не бывает». Выходит, война? Да, война!»

Бой у границы

Николай Осинцев, начальник штаба дивизиона 188-го зенитно-артиллерийского полка РККА вспоминал:

«22-го числа в 4 часа дня утра услышали звуки: бум-бум-бум-бум. Оказалось, что это немецкая авиация неожиданно налетела на наши аэродромы. Наши самолёты эти свои аэродромы не успели даже сменить и оставались все на своих местах. Их почти всех уничтожили».

Василий Челомбитько, начальник 7-го отдела Академии бронетанковых и механизированных войск писал:

«22 июня наш полк остановился на отдых в лесу. Вдруг видим, летят самолёты, командир объявил учебную тревогу, но неожиданно самолёты начали нас бомбить.

Мы поняли, что началась война. Здесь же в лесу в 12 часов дня выслушали речь т. Молотова по радио и в этот же день в полдень получили первый боевой приказ Черняховского о выступлении дивизии вперёд, по направлению к Шяуляю».

Яков Бойко, лейтенант:

«Сегодня, т.е. 22.06.41 г., выходной день. Во время того, как писал я вам письмо, вдруг слышу по радио о том, что озверелый гитлеровский фашизм бомбил наши города...

Но это им дорого обойдется, и Гитлер больше жить в Берлине перестанет... У меня сейчас в душе только одна ненависть и стремление уничтожить врага там, откуда он пришёл...»

Пётр Котельников, защитник Брестской крепости:

«Под утро нас разбудил сильный удар. Пробило крышу. Меня оглушило. Увидел раненых и убитых, понял: это уже не учения, а война. Большинство солдат нашей казармы погибли в первые секунды.

Я вслед за взрослыми бросился к оружию, но винтовки мне не дали. Тогда я с одним из красноармейцев кинулся тушить вещевой склад».

Тимофей Домбровский, красноармеец-пулеметчик:

«Самолёты поливали нас огнём сверху, артиллерия — миномёты, тяжёлые, лёгкие орудия — внизу, на земле, причём все сразу! Мы залегли на берегу Буга, откуда видели всё, что творилось на противоположном берегу. Все сразу поняли, что происходит. Немцы напали — война!»

Вместе с частями КА первый удар противника принял на себя личный состав пограничных частей и подразделений, дислоцированных на западной границе, хотя он и не был для этого предназначен. В составе погранвойск северо-западного и западного направлений находились 8 пограничных округов: 48 погранотрядов, 10 отдельных погранкомендатур, 7 отрядов пограничных судов, и др. части общей численностью 87 459 человек

Гальдер писал:

" Во второй половине дня поступили донесения об успешном продвижении наших войск, в особенности севернее Бреста (группа Гота) и на фронте 4-й танковой группы (Гёпнер)."

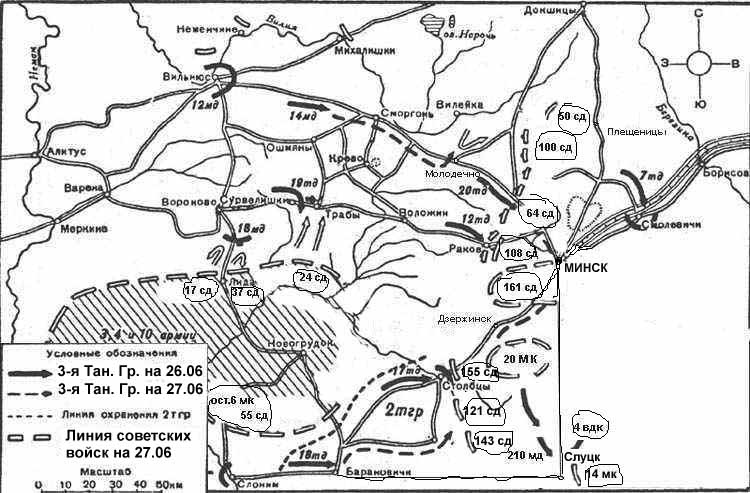

Обе танковые группы после успешных прорывов приграничной обороны безостановочно продвигались на восток. 24 июня 2-я танковая группа достигла района Слонима, 3-я танковая группа—района Вильнюса. За ними следовали 4-я и 9-я армии. Войска противника, находившиеся в районе Белостока, пытались отойти на восток и вырваться из постепенно образующегося котла.

Наступающим танковым группам при поддержке крупных воздушных сил все же удалось задержать отход противника до тех пор, пока 29 июня в районе восточнее Белостока не была установлена связь между 4-й и 9-й армиями.

Части Красной Армии еще в течение двух дней предпринимали отчаянные попытки прорваться на восток и на юго-восток и разорвать суживающееся кольцо окружения. Затем их силы иссякли. Окружение было завершено, и 1 июля бои в этом районе прекратились.

Между тем обе германские танковые группы продвигались дальше на восток, чтобы вновь осуществить окружение тех сил русских, которые отошли на восток и избежали котла в районе Белостока. 2-я танковая группа 27 июня достигла южной окраины Минска и встретилась там с 3-й танковой группой, которая еще накануне, продвинувшись через Вильнюс, достигла северной окраины города.

Прорыв на двух участках в направлении Минска стал тактической неожиданностью

Войска Западного фронта с 22 июня по 9 июля понесли значительные потери и не смогли выполнить поставленные перед ними задачи. Противник продвинулся в глубь на 550 км, захватил почти всю Белоруссию и вышел к Днепру

Нападение врага застало большинство советских подразделений в пограничной зоне в тактически невыгодном положении.

Некоторые дивизии, например, в Прибалтийском Особом военном округе, успели занять свои позиции по плану прикрытия, но большинство только выдвигались на назначенные им участки обороны или в районы сосредоточения и вынуждены были вступать в бой с ходу

При этом делалось все это под постоянными авианалетами врага. Система противовоздушной обороны не была приведена в состояние боевой готовности и поэтому не смогла прикрыть наземные части.

В итоге боевых действий с 22 июня по 9 июля войска Северо–западного фронта не выполнили задач, которые ставились перед ними. Они оставили Прибалтику, понеся большие потери, и позволили врагу продвинуться до 500 км вглубь советской территории.

Немецкие солдаты рядом с горящей советской деревней.

На Украине 1-я танковая группа пересекла советскую границу 22 июня 1941 года. Условия местности Галиции и Западной Украины, по которым она наступала, были далеки от идеальных для операций бронетанковых сил. Завязались пограничные бои.

Войска Юго-Западного фронта (ЮЗФ) встретили вражеский удар стойкой обороной и контрударами. С большим трудом и значительными потерями немецкой 1ТГ и 6-й армии все же удалось продвинуться из района Сокаль в направлении Дубно.

Схема действий на ЮЗФ

Бои на южном направлении

Командование ЮЗФ, определив направление главного удара противника, приняло решение нанести контрудар. Против немецкой 1ТГ из глубины были выдвинуты в район Броды 15, 8, 9 и 19-й мехкорпуса.

Но в результате отсутствия единого руководства, должной разведки (особенно воздушной), четкого взаимодействия между танками, авиацией и артиллерией, а также в результате того, что корпуса вступали в бой по частям, прямо с марша, контрудар превратился в ряд отдельных встречных боев и не достиг поставленной цели.

Николаус Фон Белов писал:

" Продвижение наших войск шло ошеломляюще быстро. На северном фланге, в Литве, и в центре, в районе Белостока, противник – уже на грани распада. Командование частями полностью прекратилось.

Сражаются еще только отдельные боевые группы, пытающиеся выбраться из котла. От Дюнабурга наши войска, видимо, будут быстро пробиваться к Пейпус-Зее, чтобы там никто уже уйти не смог.

Но самое сильное сопротивление русский оказывает на юге. Тут он имеет и хорошее командование. Рундштедт, командующий здесь нашими войсками, говорит, что еще ни разу за всю эту войну не имел перед собой такого хорошего противника. Но со вчерашнего вечера, кажется, и здесь сопротивление ослабевает.

Поэтому надо спешить создать мешок. Полагают, что одна немецкая армия вместе с румынами пробилась из Северной Румынии вперед и установила связь с Клейстом."

Манштейн писал:

«Уже в этот первый день нам пришлось познакомиться с теми методами, которыми велась война с советской стороны. Один из наших разведывательных дозоров, отрезанный врагом, был потом найден нашими войсками, он был вырезан и зверски искалечен. Мой адъютант и я много ездили по районам, в которых ещё могли находиться части противника, и мы решили не отдаваться живыми в руки этого противника».

Блюментритт:

«Поведение русских даже в первом бою разительно отличалось от поведения поляков и союзников, потерпевших поражение на Западном фронте. Даже оказавшись в кольце окружения, русские стойко оборонялись».

В свою очередь полковник РККА Иван Баграмян, писал:

«…Первый удар немецкой авиации, хотя и оказался для войск неожиданным, отнюдь не вызвал паники. В трудной обстановке, когда всё, что могло гореть, было объято пламенем, когда на глазах рушились казармы, жилые дома, склады, прерывалась связь, командиры прилагали максимум усилий, чтобы сохранить руководство войсками.

Они твёрдо следовали тем боевым предписаниям, которые им стали известны после вскрытия хранившихся у них пакетов».

На западном направлении ударные группировки 3-й и 2-й танковых групп, входящих в состав группы армий "Центр", завершив прорыв обороны 13-й армии, 28 июня 1941 г. соединились в районе Минска. Таким образом, были перехвачены пути отхода соединений 3-й и 10-й армий Западного фронта

В итоге, в течение недели с начала Великой Отечественной войны противник добился крупных оперативных успехов: нанес тяжелое поражение армиям прикрытия Западного фронта и захватил значительную часть Белоруссии, продвинувшись вглубь территории более чем на 300 км. Создалась реальная угроза быстрого выхода подвижных соединений врага к Днепру и прорыва их к Смоленску.

Прорыв окружения под Минском