Амеба обитает в. Что такое амёба? Как питаются и дышат одноклеточные

К подцарству Одноклеточные относятся животные, тело которых состоит всего из одной клетки, большей частью микроскопического размера, но со всеми присущими организму функциями. В физиологическом отношении эта клетка представляет целый самостоятельный организм.

Двумя основными компонентами тела одноклеточных являются цитоплазма и ядро (одно или несколько). Цитоплазма окружена наружной мембраной. Она имеет два слоя: наружный (более светлый и плотный) — эктоплазму — и внутренний — эндоплазму. В эндоплазме находятся клеточные органоиды: митохондрии, эндоплазматическая сеть, рибосомы, элементы аппарата Гольджи, различные опорные и сократительные волокна, сократительные и пищеварительные вакуоли и др.

Среда обитания и внешнее строение обыкновенной амёбы

Простейшее живёт в воде. Это может быть и вода озера, и капля росы, и влага почвы, и даже вода внутри нас. Поверхность тела их очень нежная и без воды моментально высыхает. Внешне амёба похожа на сероватый студенистый комочек (0,2-05 мм), не имеющий постоянной формы.

Движение

Амёба «перетекает» по дну. На теле постоянно образуются меняющие свою форму выросты — псевдоподии (ложноножки). В один из таких выступов постепенно переливается цитоплазма, ложная ножка в нескольких точках прикрепляется к субстрату и происходит передвижение.

Внутреннее строение

Внутреннее строение амебы

Питание

Передвигаясь, амёба наталкивается на одноклеточные водоросли, бактерии, мелкие одноклеточные, «обтекает» их и включает в цитоплазму, образуя пищеварительную вакуоль.

Питание амебы

Ферменты, расщепляющие белки, углеводы и липиды, поступают внутрь пищеварительной вакуоли, и происходит внутриклеточное пищеварение. Пища переваривается и всасывается в цитоплазму. Способ захвата пищи с помощью ложных ножек называется фагоцитозом.

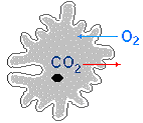

Дыхание

Кислород расходуется на клеточное дыхание. Когда его становится меньше, чем во внешней среде, новые молекулы проходят внутрь клетки.

Дыхание амебы

Молекулы углекислого газа и вредных веществ, накопившихся в результате жизнедеятельности, наоборот, выходят наружу.

Выделение

Пищеварительная вакуоль подходит к клеточной мембране и открывается наружу, чтобы непереваренные остатки выбросить наружу в любом участке тела. Жидкость поступает в тело амёбы по образующимся тонким трубковидным каналам, путём пиноцитоза. Откачиванием лишней воды из организма занимаются сократительные вакуоли. Они постепенно наполняются, а раз в 5-10 минут резко сокращаются и выталкивают воду наружу. Вакуоли могут возникать в любой части клетки.

Размножение

Амёбы размножаются только бесполым путём.

Размножение амебы

Выросшая амёба приступает к размножению. Оно происходит путём деления клетки. До деления клетки ядро удваивается, чтобы каждая дочерняя клетка получила свою копию наследственной информации (1). Размножение начинается с изменения ядра. Оно вытягивается (2), а затем постепенно удлиняется (3,4) и перетягивается посредине. Поперечной бороздкой делится на две половинки, которые расходятся в разные стороны — образуются два новых ядра. Тело амёбы разделяется на две части перетяжкой и образуется две новые амёбы. В каждую из них попадает по одному ядру (5). Во время деления происходит образование недостающих органоидов.

В течение суток деление может повторяться несколько раз.

Бесполое размножение — простой и быстрый способ увеличить число своих потомков. Этот способ размножения не отличается от деления клеток при росте тела многоклеточного организма. Разница в том, что дочерние клетки одноклеточного организма, расходятся, как самостоятельные.

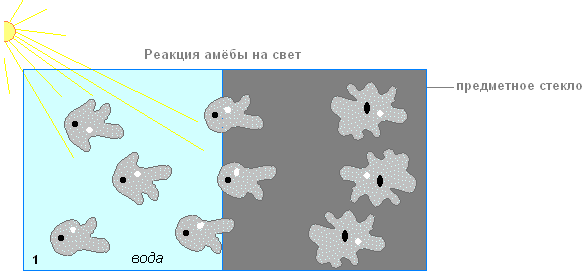

Реакция на раздражение

Амёба обладает раздражимостью — способностью чувствовать и реагировать на сигналы из внешней среды. Наползая на предметы, она отличает съедобные от несъедобных и захватывает их ложноножками. Она уползает и прячется от яркого света (1),

механических раздражений и повышенной концентрации, вредных для нее веществ (2).

Такое поведение, состоящее в движении к раздражителю или от него, называется таксисом.

Половой процесс

Отсутствует.

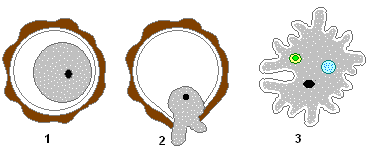

Переживание неблагоприятных условий

Одноклеточное животное очень чувствительно к изменениям окружающей среды.

В неблагоприятных условиях (при высыхании водоёма, в холодное время года) амёбы втягивают псевдоподии. На поверхность тела из цитоплазмы выделяются значительное количество воды и вещества, которые образуют прочную двойную оболочку. Происходит переход в покоящееся состояние — цисту (1). В цисте жизненные процессы приостанавливаются.

Цисты, разносимые ветром, способствуют расселению амебы.

При наступлении благоприятных условиях амёба покидает оболочку цисты. Она выпускает псевдоподии и переходит в активное состояние (2-3).

Ещё одна форма защиты — способность к регенерации (восстановлению). Повреждённая клетка может достроить свою разрушенную часть, но только при условии сохранения ядра, так как там хранится вся информации о строении.

Жизненный цикл амёбы

Жизненный цикл амёбы прост. Клетка растёт, развивается (1) и делится бесполым путём (2). В плохих условиях любой организм может «временно умереть» — превратиться в цисту (3). При улучшении условий он «возвращается к жизни» и усиленно размножается.

Амеба обыкновенная – вид простейших существ из эукариот, типичный представитель рода Амебы.

Систематика . Вид амебы обыкновенной относится к царству — Животные, типу – Амебозои. Амебы объединены в класс Lobosa и отряд – Amoebida, семейство – Amoebidae, род – Amoeba.

Характерные процессы . Хотя амебы – это простые, состоящие из одной клетки существа, не имеющие никаких органов, им присущи все жизненно необходимые процессы. Они способны передвигаться, добывать пищу, размножаться, поглощать кислород, выводить продукты обмена.

Строение

Амеба обыкновенная – одноклеточное животное, форма тела неопределенная и изменяется из-за постоянного перемещения ложноножек. Размеры не превышают половины миллиметра, а снаружи ее тело окружено мембраной – плазмалемой. Внутри располагается цитоплазма со структурными элементами. Цитоплазма представляет собой неоднородную массу, где выделяют 2 части:

- Наружная – эктоплазма;

- внутренняя, с зернистой структурой – эндоплазма, где сосредоточены все внутриклеточные органеллы.

У амебы обыкновенной имеется крупное ядро, которое расположено примерно в центре тела животного. Оно имеет ядерный сок, хроматин и покрыто оболочкой, имеющей многочисленные поры.

Под микроскопом видно, что амеба обыкновенная образует псевдоподии, в которые переливается цитоплазма животного. В момент образования псевдоподии в нее устремляется эндоплазма, которая на периферических участках уплотняется и превращается в эктоплазму. В это время на противоположном участке тела эктоплазма частично превращается в эндоплазму. Таким образом, в основе образования псевдоподий лежит обратимое явление превращения эктоплазмы в эндоплазму и наоборот.

Дыхание

Амеба получает O 2 из воды, который диффундирует во внутреннюю полость через наружные покровы. Все тело участвует в дыхательном акте. Кислород, попавший в цитоплазму, необходим для расщепления питательных веществ на простые составляющие, которые Amoeba proteus сможет переварить, а еще для получения энергии.

Среда обитания

Обитает в пресной воде канав, небольших прудов и болот. Может жить также в аквариумах. Культуру амебы обыкновенной можно легко разводить в лабораторных условиях. Она является одной из крупных свободноживущих амеб, достигающих 50 мкм в диаметре и видимых невооруженным глазом.

Питание

Амеба обыкновенная передвигается с помощью ложноножек. Она преодолевает один сантиметр за пять минут. Передвигаясь, амебы наталкиваются на различные мелкие объекты: одноклеточные водоросли, бактерии, мелких простейших и т.д. Если объект достаточно мал, амеба обтекает его со всех сторон и он, вместе с небольшим количеством жидкости, оказывается внутри цитоплазмы простейшего.

Схема питания амебы обыкновенной

Схема питания амебы обыкновенной

Процесс поглощения твердой пищи амебой обыкновенной называется фагоцитозом. Таким образом, в эндоплазме образуются пищеварительные вакуоли, внутрь которых из эндоплазмы поступают пищеварительные ферменты и происходит внутриклеточное пищеварение. Жидкие продукты переваривания проникают в эндоплазму, вакуоль с непереваренными остатками пищи подходит к поверхности тела и выбрасывается наружу.

Кроме пищеварительных вакуолей в теле амеб находится и так называемая сократительная, или пульсирующая, вакуоль. Это пузырек водянистой жидкости, который периодически нарастает, а достигнув определенного объема, лопается, опорожняя свое содержимое наружу.

Основная функция сократительной вакуоли - регуляция осмотического давления внутри тела простейшего. В связи с тем, что концентрация веществ в цитоплазме амебы выше, чем в пресной воде, создается разность осмотического давления внутри и вне тела простейшего. Поэтому пресная вода проникает в организм амебы, но ее количество остается в пределах физиологической нормы, поскольку пульсирующая вакуоль «откачивает» избыток воды из тела. Подтверждением этой функции вакуоли служит их наличие только у пресноводных простейших. У морских она или отсутствует, или сокращается очень редко.

Сократительная вакуоль кроме осморегуляторной функции частично выполняет и выделительную функцию, выводя вместе с водой в окружающую среду продукты обмена веществ. Однако основная функция выделения осуществляется непосредственно через наружную мембрану. Известную роль играет, вероятно, сократительная вакуоль в процессе дыхания, ибо проникающая в результате осмоса в цитоплазму вода несет растворенный кислород.

Размножение

Амебам свойственно бесполое размножение, осуществляемое путем деления надвое. Этот процесс начинается с митотического деления ядра, которое продольно удлиняется и перегородкой разъединяется на 2 самостоятельные органеллы. Они отдаляются и формируют новые ядра. Цитоплазма с оболочкой делится с помощью перетяжки. Сократительная вакуоль не разделяется, а попадает в одну из новообразованных амеб, во второй вакуоль формируется самостоятельно. Размножаются амебы достаточно быстро, за день процесс деления может происходить несколько раз.

В летний период времени амебы растут и делятся, но с приходом осенних холодов, из-за пересыхания водоемов, трудно найти питательные вещества. Поэтому амеба превращается в цисту, оказавшись в критических условиях и покрывается прочной двойной белковой оболочкой. При этом цисты легко распространяются за ветром.

Значение в природе и жизни человека

Amoeba proteus — важное составляющее экологических систем. Она регулирует численность бактериальных организмов в озерах и прудах. Очищает водную среду от чрезмерного загрязнения. Также является важным составляющим пищевых цепочек. Одноклеточные – еда для маленьких рыб и насекомых.

Ученые используют амебу как лабораторное животное, проводя на ней множество исследований. Очищает амеба не только водоемы, но поселившись в человеческом организме, она поглощает разрушенные частицы эпителиальной ткани пищеварительного тракта.

Среда обитания "Амеба обыкновенная"

Обыкновенная амеба встречается в иле на дне прудов с загрязненной водой. Она похожа на маленький (0,2-0,5 мм), едва заметный простым глазом бесцветный студенистый комочек, постоянно меняющий свою форму ("амеба" означает "изменчивая"). Рассмотреть детали строения амебы можно только под микроскопом.

Строение и передвижение "Амеба обыкновенная"

Тело амебы состоит из полужидкой цитоплазмы с заключенным внутрь нее небольшим пузыревидным ядром. Амеба состоит из одной клетки, но эта клетка - целый организм, ведущий самостоятельное существование.

Цитоплазма клетки находится в постоянном движении. Если ток цитоплазмы устремляется к одной какой-то точке поверхности амебы, в этом месте на ее теле появляется выпячивание. Оно увеличивается, становится выростом тела - ложноножкой, в него перетекает цитоплазма, и амеба таким способом передвигается. Амебу и других простейших, способных образовывать ложноножки, относят к группе корненожек. Такое название они получили за внешнее сходство ложноножек с корнями растений.

Питание "Амеба обыкновенная"

У амебы одновременно может образовываться несколько ложноножек, и тогда они окружают пищу - бактерии, водоросли, других простейших. Из цитоплазмы, окружающей добычу, выделяется пищеварительный сок. Образуется пузырек - пищеварительная вакуоль.

Пищеварительный сок растворяет часть веществ, входящих в состав пищи, и переваривает их. В результате пищеварения образуются питательные вещества, которые просачиваются из вакуоли в цитоплазму и идут на построение тела амебы. Нерастворенные остатки выбрасываются наружу в любом месте тела амебы.

Дыхание "Амеба обыкновенная"

Амеба дышит растворенным в воде кислородом, который проникает в ее цитоплазму через всю поверхность тела. При участии кислорода происходит разложение сложных пищевых веществ цитоплазмы на более простые. При этом выделяется энергия, необходимая для жизнедеятельности организма.

Выделение вредных веществ жизнедеятельности и избытка воды "Амеба обыкновенная"

Вредные вещества удаляются из организма амебы через поверхность ее тела, а также через особый пузырек - сократительную вакуоль

. Окружающая амебу вода постоянно проникает в цитоплазму, разжижая ее. Избыток этой воды с вредными веществами постепенно наполняет вакуоль. Время от времени содержимое вакуоли выбрасывается наружу.

Итак, из окружающей среды в организм амебы поступают пища, вода, кислород. В результате жизнедеятельности амебы они претерпевают изменения. Переваренная пища служит материалом для построения тела амебы. Образующиеся вредные для амебы вещества удаляются наружу. Происходит обмен веществ амебы обыкновенной

. Не только амеба, но и все другие живые организмы не могут существовать без обмена веществ как внутри своего тела, так и с окружающей средой.

Размножение "Амеба обыкновенная"

Питание амебы приводит к росту ее тела. Выросшая амеба приступает к размножению. Размножение начинается с изменения ядра. Оно вытягивается, поперечной бороздкой делится на две половинки, которые расходятся в разные стороны - образуется два новых ядра. Тело амебы разделяет на две части перетяжка. В каждую из них попадает по одному ядру. Цитоплазма между обеими частями разрывается, и образуются две новые амебы. Сократительная вакуоль остается в одной из них, в другой же возникает заново. Итак, амеба размножается делением надвое. В течение суток деление может повторяться несколько раз.

Питание амебы приводит к росту ее тела. Выросшая амеба приступает к размножению. Размножение начинается с изменения ядра. Оно вытягивается, поперечной бороздкой делится на две половинки, которые расходятся в разные стороны - образуется два новых ядра. Тело амебы разделяет на две части перетяжка. В каждую из них попадает по одному ядру. Цитоплазма между обеими частями разрывается, и образуются две новые амебы. Сократительная вакуоль остается в одной из них, в другой же возникает заново. Итак, амеба размножается делением надвое. В течение суток деление может повторяться несколько раз.

Циста

Питание и размножение амебы происходит в течение всего лета. Осенью при наступлении холодов амеба перестает питаться, тело ее становится округлым, на его поверхности выделяется плотная защитная оболочка - образуется циста. То же самое происходит при высыхании пруда, где живут амебы. В состоянии цисты амеба переносит неблагоприятные для нее условия жизни. При наступлении благоприятных условий амеба покидает оболочку цисты. Она выпускает ложноножки, начинает питаться и размножаться. Цисты, разносимые ветром, способствуют расселению амеб.

Питание и размножение амебы происходит в течение всего лета. Осенью при наступлении холодов амеба перестает питаться, тело ее становится округлым, на его поверхности выделяется плотная защитная оболочка - образуется циста. То же самое происходит при высыхании пруда, где живут амебы. В состоянии цисты амеба переносит неблагоприятные для нее условия жизни. При наступлении благоприятных условий амеба покидает оболочку цисты. Она выпускает ложноножки, начинает питаться и размножаться. Цисты, разносимые ветром, способствуют расселению амеб.

Предцистная форма считается переходной, она развивается после просветной. Амебы отличаются минимальными размерами, не более 10-18 мкм. Обнаружить их сложно, в силу незначительного содержания в каловых массах.

Существующие разновидности простейших

- амеба протей;

- дизентерийную;

- кишечную.

Амеба протей

Дизентерийная амеба

Дизентерийная амеба

Преобладает исключительно в толстом кишечнике человека и водоемах. Попадая в организм, она вызывает тяжелое заболевание амебиаз. В ее жизненном цикла фиксируется три основных стадии: циста, мелкая вегетативная и крупная вегетативная форма, тканевая.

Проникновение в организм осуществляется через употребление зараженной пищи в форме цист. По своим габаритам, характеризуется минимальными размерами. Мелкая вегетативная форма не вызывает негативные симптомы со стороны организма, она оседает в нижних отделах кишечника.

Кишечная амеба

Непатогенные амебы

Выделяют определенные типы амеб, которые относятся к непатогенному классу. В эту категорию входит:

Амеба Гартмана

При подробном изучении, специалисты способны поставить неправильный диагноз. Обусловлено это отсутствием специфических внешних данных.

Обыкновенная амеба

Карликовая амеба

Диагностика производится путем использования раствора Люголя. Отличительной чертой амебы является ее мелкий размер и наличие четко выраженной оболочки.

Иодамеба Бючли

Диэнтамеба

При попадании в окружающую среду, бактерии погибают или разрушаются, они не приспособлены к неблагоприятным условиям.

Ротовая амеба

Встречается практически у всех людей, которые страдают заболеваниями ротовой полости. В некоторых случаях, бактерия обнаруживается при поражениях дыхательной системы. Ее размер не превышает 30 мкм, ядра практически незаметные, движение медленное.

Проникая в организм человека, бактерии приводят к серьезным нарушениям в функционировании органов пищеварительной системы. Наиболее распространенным типом заболевания выступает . Он бывает нескольких разновидностей:

Острая форма

Острая форма заболевания начинается спонтанно. Сначала человека донимает постоянно нарушение стула с преобладающей диареей. Постепенно к общей клинической картине добавляется болевой синдром. В каловых массах находится незначительное количество крови и слизи. Если болезнь развилась у детей, наблюдается лихорадка и рвота.

Молниеносная форма

Молниеносная форма характеризуется тяжелым течением. Для нее характерно наличие острого токсического синдрома, с серьезным поражением стенок кишечника. Предрасположены к развитию патологии женщины в послеродовой период.

При отсутствии лечебного воздействия, сохраняется высокий риск летального исхода.

Затяжной амебиаз

Затяжной амебиаз сопровождается выраженными нарушениями моторики кишечника. У человека часто наблюдаются запоры и диарея. При этом фиксируется острый болевой синдром, тошнота и слабость. Больной отказывается принимать пищу.

Внекишечный амебиаз характеризуется поражением многих органов, в частности печени

Внекишечный амебиаз

Менее распространенным типом заболевания, является внекишечный амебиаз. Он характеризуется поражением многих органов, в частности печени. Тяжелые нарушения фиксируются исключительно у взрослых людей, и требуют незамедлительного оперативного вмешательства.

Справиться с амебами не так просто, обусловлено это их высокой стойкостью к неблагоприятным условиям.

Вконтакте

Амебы - это род одноклеточных организмов-эукариот (относятся к простейшим). Считаются животноподобными, так как питаются гетеротрофно.

Строение амеб обычно рассматривают на примере типичного представителя - амебы обыкновенной (амебы протея).

Амеба обыкновенная (далее амеба) обитает на дне пресноводных водоемов с загрязненной водой. Ее размер колеблется от 0,2 мм до 0,5 мм. По внешнему виду амеба похожа на бесформенный бесцветный комок, способный менять свою форму.

Клетка амебы не имеет жесткой оболочки. Она образует выпячивания и впячивания. Выпячивания (цитоплазматические выросты) называют ложноножками или псевдоподиями . Благодаря им амеба может медленно двигаться, как бы перетекая с места на место, а также захватывать пищу. Образование ложноножек и перемещение амебы происходит за счет движения цитоплазмы, которая постепенно перетекает в выпячивание.

Хотя амеба одноклеточный организм и не может быть речи об органах и их системах, ей свойственны почти все процессы жизнедеятельности, характерные для многоклеточных животных. Амеба питается, дышит, выделяет вещества, размножается.

Цитоплазма амебы не однородна. Выделяют более прозрачный и плотный наружный слой (эк т оплазма ) и более зернистый и жидкий внутренний слой цитоплазмы (эндоплазма ).

В цитоплазме амебы находятся различные органеллы, ядро, а также пищеварительная и сократительная вакуоли.

Питается амеба различными одноклеточными организмами и органическими остатками. Пища обхватывается ложноножками и оказывается внутри клетки, образуется пищеварительн ая вакуоль . В нее поступают различные ферменты, расщепляющие питательные вещества. Те, которые нужны амебе, потом поступают в цитоплазму. Ненужные остатки пищи остаются в вакуоли, которая подходит к поверхности клетки и из нее все выбрасывается.

«Органом» выделения у амебы является сократительная вакуоль . В нее поступают излишки воды, ненужные и вредные вещества из цитоплазмы. Заполненная сократительная вакуоль периодически подходит к цитоплазматической мембране амебы и выталкивает наружу свое содержимое.

Дышит амеба всей поверхностью тела. В нее из воды поступает кислород, из нее - углекислый газ. Процесс дыхания заключается в окислении кислородом органических веществ в митохондриях. В результате выделяется энергия, которая запасается в АТФ, а также образуются вода и углекислый газ. Энергия, запасенная в АТФ, далее расходуется на различные процессы жизнедеятельности.

Для амебы описан только бесполый способ размножения путем деления надвое. Делятся только крупные, т. е. выросшие, особи. Сначала делится ядро, после чего клетка амебы делится перетяжкой. Та дочерняя клетка, которая не получает сократительную вакуоль, образует ее впоследствии.

С наступлением холодов или засухи амеба образует цисту . Цисты имеет плотную оболочку, выполняющую защитную функцию. Они достаточно легкие и могут разноситься ветром на большие расстояния.

Амеба способна реагировать на свет (уползает от него), механическое раздражение, наличие в воде определенных веществ.