Гораций к мельпомене подстрочный перевод. Александр Пушкин — Я памятник себе воздвиг нерукотворный: Стих. История вопроса, или Мы переводим «Памятник»

Пушкин и Гораций: бессмертие «Памятника»

Среди корифеев римской поэзии «золотого века» наряду с Овидием и безусловно в большей мере, чем Вергилий, важную роль для Пушкина играл Гораций (65-8 до н.э.).

Его всеевропейская слава началась с эпохи Возрождения, а его эстетика оказала сильнейшее влияние на формирование классицизма. XVIII в. был временем, когда в России началось активное освоение его наследия. «Послание к Писонам», это важнейшее изложение литературно-эстетических взглядов Горация было переведено в 1752 г. В.К. Тредиаковским. А.Д. Кантемир не только переводил Послания Горация (1744), но и подражал им:

Что дал Гораций, занял у француза. О, сколь собою бедна моя муза.

Переводами и переложениям из Горация занимались также А.Ф. Мерзляков, И. Барков, В. В. Капнист, А.П. Сумароков. Они дали первые образцы «русского Горация»; позднее в XIX-XX вв. появились более совершенные переводы. Их авторы - цвет русской поэзии (Державин, Пушкин, А. Фет, А. Майков, Тютчев, Брюсов, Пастернак).

Многие произведения многократно переводились: «Памятник» - 18 раз; «Наука поэзии» («Послание к Писонам») - 10; «Ода к Кораблю» (14-я ода 1-й книги) - 12 и т.д.

Стихотворение Горация «Памятник». Его переводы и переложения на русский язык. Глубинная тема лирики Горация - уход из жизни. Мысль о ней не оставляет поэта. Горация не покидает постоянное ощущение бренности бытия, преходящего характера земных забот и треволнений. Перед лицом небытия все тленно: богатство, знатность, роскошь, земные наслаждения и переживания. Любой, даже всевластный властитель, беззащитен перед смертью. И все же есть то, что способно победить время; даже само небытие. Даровать человеку бессмертие. Это - его творчество. И это, как нам придется убеждаться, вечная тема мирового искусства!

Такова тема знаменитого стихотворения «Памятник», 30-й оды 3-й книги (Ad Melpomene). Ода построена как обращение к Мельпомене, музе поэзии и песнопения. Иногда оду называют по первой строке: «Памятник я воздвиг меди нетленнее». Конечно, данная тема - вечная, традиционная: на протяжении истории мировой литературы она разрабатывалась многократно. Гораций стоит у ее истоков. Обратясь к этой теме, поэт нашел счастливое сравнение поэзии с памятником, тем, что и нетленнее меди, и выше царственных пирамид. Этот памятник способен устоять и перед едкостью дождя, и перед бегом времени. Ему не страшна Либетина, богиня похорон. И памятник этот доставит ему вечную посмертную славу.

В стихотворениях-завещаниях поэты по-разному определяют смысл своего творчества. Свою главную заслугу Гораций видит в том, что он «первым преклонил песни эольские к италийским ладам» (Princeps Aeolium Carmen ad Italos). Эолией называется область Малой Азии, рядом с которой находится остров Лесбос, тот самый, где жили и творили Алкей и Сапфо; к наследию последней еще до Горация обращался Катулл.

Стихотворение «Памятник» - одна из жемчужин мировой поэзии, произведение хрестоматийное.

«Памятник» Горация не просто вызывал пристальный интерес в России; он органично вошел в историю нашей литературы.

Вот первые строки горациевского шедевра в подлиннике:

Exegi monumentum aere perennius Regalique situ piramidum altius,

Quod non imber edax, non Aquilo impotens

Pass it diruere aut innumerabilis Annorum series etfuga temporum.

Первый русский перевод Горация сделан М.В. Ломоносовым еще в конце 1740-х гг.; он был включен в его книгу «Краткое руководство по красноречию» (1748). Этот перевод, открывающийся строчкой «Я знак бессмертия себе воздвигнул», по мнению П.Н. Беркова, имеет «автобиографический смысл», ибо его автор сумел «внесть на свою родину новое, до того неизвестное стихотворение».

Перевод Г.П. Державина (1795) может быть скорее отнесен к вольному подражанию или переделке. Вот как переведена им вторая строфа:

Так! - весь я не умру, но часть меня большая,

От плена убежав, по смерти станет жить,

И слава возрастет моя, не увядая,

Доколь Славянов род вселенна будет чтить.

По словам Белинского, «Державин выразил мысль Горация в такой оригинальной форме, так хорошо применил ее к себе, что часть этой мысли так же принадлежит ему, как и Горацию».

Существует около двух десятков русских переводов «Памятника». Приведем варианты первой строки стихотворения: «Крепче меди себе я создал памятник» (А.Х. Востоков); «Я памятник себе воздвигнул долговечный» (В.В. Капнист); «Я памятник воздвиг огромный и чудесный» (К.Н. Батюшков); «Вековечней воздвиг меди я памятник» (В.Я. Брюсов); «Создан памятник мной. Он вековечнее» (Д.П. Семенов-Тян-Шанский); «Создал памятники меди победнее» (Я.Э. Голосовкер); «Создал памятник я, бронзы литой прочней» (С. В. Шервинский) и др. Некоторые поэты печатали по несколько вариантов перевода.

Пушкин и Гораций: два «Памятника». Тема, связанная с перекличкой с Горацием у Пушкина в его знаменитом стихотворении «Я памятник себе воздвиг...», вдохновенном поэтическом завещании, - принципиально значима для понимания творческого пути нашего гения. Характер и смысл этого произведения многократно анализировался российскими пушкинистами.

И здесь заслуживает внимания блестящая работа выдающегося литературоведа академика М.П. Алексеева «Стихотворение Пушкина "Я памятник себе воздвиг..."» (1967). Поэтическому шедевру всего в 16 строк ученый посвятил насыщенную огромным аналитическим и фактическим материалом монографию в 272 страницы! Это стихотворение столь же важно для понимания Пушкина, как и его своеобразный исторический прототип, 30-я ода Горация, для понимания всего наследия римского поэта.

Смысл своей концепции М.П. Алексеев формулирует следующим образом. Долгое время стихотворение Пушкина трактовалось как подражание Державину и его источнику - оде Горация. Этому давал повод и сам Пушкин эпиграфом из Горация «Exegi monumentum». Но это молчаливое следование Державину и ссылка на Горация, по мысли М.П. Алексеева, «были лишь подобием музыкального ключа в нотной рукописи - знаком выбора поэтической тональности в собственной поэтической разработке темы, а частично маскировкой слишком большой самостоятельности этой трактовки. Комментаторы делали, однако, упор на подражательности стихотворения и ослабляли этим значение заключающихся в нем глубоко личных сокровенных признаний поэта». В книге М.П. Алексеева немало тонких наблюдений, раскрывающих генезис идей этого стихотворения, как бы интегрированного в общий контекст творчества Пушкина.

В пушкинском шедевре - блеск, экспрессия, глубоко личная интонация, иногда скрытая полемика с Горацием. И конечно же, свободолюбивый пафос, отсутствовавший у Горация.

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые в нем лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я свободу И милость к падшим призывал.

В одной из первоначальных редакций Пушкин выражает свою позицию с еще большей определенностью:

Что вслед Радищеву восславил я свободу И милосердие воспел.

Гораций привлекал Пушкина на протяжении всего его творчества начиная с ранних лицейских стихов. Имя римского поэта встречается у него даже чаще имени Овидия, судьба которого, как будет показано ниже, была ему особенно близка. В стихотворении «Городок» (1815) Гораций назван в числе любимых поэтов:

Питомцы юных граций -

С Державиным потом Чувствительный Гораций Является вдвоем.

Созданию «Памятника» предшествует, что не случайно, работа над переводами из Горация, который, безусловно, импонировал Пушкину своим «литым», классически широким стихом. Пушкину нравилась «горацианская сатира, тонкая, легкая, веселая». Правда, переводы Пушкина носили во многом вольный характер. Пушкин выбрал удобный для себя размер; в частности, в оде «К Меценату» (1833) (1-я ода 1-й книги) это был четырехстопный ямб («Царей потомок Меценат»), В 1835 г. он делает другой свободный перевод 7-й оды 2-й книги («К Помпею Вару»), Ода обращена к товарищу

Горация, вернувшемуся в Рим после амнистии. У Пушкина финал оды звучит так:

И ныне в Рим ты возвратился,

В мой домик, темный и простой.

Я с другом праздную свиданье,

Я рад рассудок утопить.

Тенденциозные оценки Горация. Хотя имя Горация было окружено уважением, прежде всего у поэтов, критики революционно-демократического направления, исходя из своего видения задач русской литературы как силы, оппозиционной официальной государственности, подвергали нападкам идеологическую позицию этого классика римской литературы. Если Пушкин называл его «Августовым льстецом», то Чернышевский нападал на него как на предтечу столь антипатичного ему «чистого искусства». Он даже сравнивал его с грибоедовским Молчалиным, исповедовавшим философию сер- вильности. Добролюбов в статье «Сатиры Квинта Горация Флакка», рецензируя переводы М. Дмитриева, усмотрел в его стихах «придуманные, сочиненные чувства и положения», «риторические описания», «гнилые сентенции». «Что господствует в оде Горация»? - задавал вопрос критик. И отвечал безапелляционно: «Риторика и лесть».

Подобные оценки - пример тенденциозного, узкого и, в сущности, антиисторического подхода.

Гораций в XIX-XX вв. Во второй половине XIX, в XX в. Гораций продолжал активно изучаться и переводиться. В 1936 г. вышло его полное собрание сочинений, переизданное в 1993 г. Среди его поклонников был Иосиф Бродский. Как когда-то Петрарка, писавший письма давно умершим, но столь духовно близким ему римским авторам, Бродский вступает в воображаемый разговор с автором «Памятника», разговор доверительный и откровенный. Он так и называется: «Письмо к Горацию». Для Бродского Гораций - вечный спутник поэтов: «в течение двух тысячелетий практически все, включая романтиков, столь охотно включали тебя в свои объятья». Гораций - одна из ярчайших граней «золотого века» римской поэзии, который стал «предметом неотступной любви» Бродского. Во всяком случае, тема «Бродский и римская поэзия » перспективна и заслуживает специального изучения.

Пушкинский «Памятник»: вечная тема. Но вернемся к главному сюжету этого параграфа - к пушкинскому «Памятнику». В истории мировой литературы мы встречаемся со своеобразными поэтическими завещаниями, в которых и дается самооценка, и подводятся главные итоги творческой деятельности. Вергилий, имея в виду три главных своих творения: «Буколики», «Георгики», «Энеида», сказал о себе кратко: «Я пел пастбища, нивы, царей»! О Горации и его «Я воздвиг памятник» мы уже писали. В «Посланиях с Понта» Овидий убежден: при всей своей горестной личной судьбе он останется жить в стихах. О том, что поэт, музыкант, живописец бессмертен в своих творениях вопреки скоротечности земной жизни, пишет в своих сонетах Шекспир. В предсмертном стихотворении «Прости» Беранже обращается к Франции: «Любил ли кто-нибудь сильней, чем я». В прощальных стихах «Потерянное дитя» Гейне называет себя «часовым на рубеже свободы». Стендаль определяет смысл своей жизни эпитафией: «Жил. Писал. Любил». Тургенев, уходя из жизни, видит опору в «великом и могучем русском языке». Во вступлении к поэме «Во весь голос», оказавшемся его завещанием, Маяковский говорит о «ста томах своих партийных книжек». Иоганнес Бехер, крупнейший немецкий поэт XX в., в стихотворении «В последний час» сделал заключительным аккордом слова:

Отчизна мать, любовь моя и свет,

Живу в тебе, а значит смерти нет.

На могиле Бертольда Брехта, творца «эпического театра» начертана сочиненная им эпитафия: «Он задавал вопросы, чтобы мы находили на них ответы». Этот перечень можно долго еще продолжать.

На этом славном литературном фоне пушкинский «Памятник» - вершина, яркая, сверкающая!

Содержание: n n n Квинт Гораций Флакк и кружок Мецената Ода Горация « Я памятник воздвиг…» Примечания к тексту и краткие комментарии Ранние русские переводы и их авторы Ломоносов, Державин, Батюшков, Тучков, Востоков… Адам Мицкевич «Памятник» Александра Сергеевича Пушкина Русская традиция перевода. Переложения подражания, парафразы Фет, Семенов – Тянь - Шанский, Шервинский, Брюсов… Батеньков Современные переводы Приложения

Содержание: n n n Квинт Гораций Флакк и кружок Мецената Ода Горация « Я памятник воздвиг…» Примечания к тексту и краткие комментарии Ранние русские переводы и их авторы Ломоносов, Державин, Батюшков, Тучков, Востоков… Адам Мицкевич «Памятник» Александра Сергеевича Пушкина Русская традиция перевода. Переложения подражания, парафразы Фет, Семенов – Тянь - Шанский, Шервинский, Брюсов… Батеньков Современные переводы Приложения

Первые переводные литературные произведения античных и позднеантичных авторов появляются на Руси еще в домонгольский период. В основном это христианские агиографические произведения (жития святых), проникшие из Византии и Болгарии, или исторические хроники, такие как «Повесть об Александре (Македонском)» . Античная поэзия, греческая и римская, остается пока еще неизвестной. Октавиан Август Только в Новое время, в эпоху Петра Великого, русские читатели получили возможность уже через посредство западноевропейских стран и Польши познакомиться с античной поэзией и прозой. Появляются и первые самостоятельные переводы. Среди античных авторов особое внимание привлекает Квинт Гораций Флакк – великий римский поэт эпохи «золотого века» Августа, времени наивысшего расцвета римской литературы.

Первые переводные литературные произведения античных и позднеантичных авторов появляются на Руси еще в домонгольский период. В основном это христианские агиографические произведения (жития святых), проникшие из Византии и Болгарии, или исторические хроники, такие как «Повесть об Александре (Македонском)» . Античная поэзия, греческая и римская, остается пока еще неизвестной. Октавиан Август Только в Новое время, в эпоху Петра Великого, русские читатели получили возможность уже через посредство западноевропейских стран и Польши познакомиться с античной поэзией и прозой. Появляются и первые самостоятельные переводы. Среди античных авторов особое внимание привлекает Квинт Гораций Флакк – великий римский поэт эпохи «золотого века» Августа, времени наивысшего расцвета римской литературы.

Quintus Horatius Flaccus Квинт Гораций Флакк (65 – 8 гг. до н. э.) Родился на юге Апеннинского полуострова в Апулии, близ города Венузии (совр. Веноза), в семье бывшего раба - вольноотпущенника, в горном имении отца на реке Ауфид. Получил домашнее образование, которое продолжил в Риме (риторика), а затем в знаменитой философской школе в Афинах учеником известнейших в то время философов – Феомнеста и Кратиппа.

Quintus Horatius Flaccus Квинт Гораций Флакк (65 – 8 гг. до н. э.) Родился на юге Апеннинского полуострова в Апулии, близ города Венузии (совр. Веноза), в семье бывшего раба - вольноотпущенника, в горном имении отца на реке Ауфид. Получил домашнее образование, которое продолжил в Риме (риторика), а затем в знаменитой философской школе в Афинах учеником известнейших в то время философов – Феомнеста и Кратиппа.

Марк Юний Брут Военный трибун Афинская школа - Академия В Афинах сблизился с Марком Юнием Брутом, ярым сторонником республики, и принял участие в гражданской войне на стороне республиканцев в качестве военного трибуна (офицера). После поражения республиканцев и самоубийства Брута остался в Греции. Только после амнистии, объявленной Августом, в 40 г. до н. э. вернулся в Рим, где около двух лет работал в качестве писца, помощника квестора. В это время увлекся поэзией, следуя традиционным римским канонам и жанрам, но, хорошо зная греческую литературу и поэзию, создал несколько принципиально новых произведений, подражая наиболее заметным греческим поэтам – лирикам Алкею, Сапфо, Анакреону. Это явилось новым словом в римской поэзии и метрике.

Марк Юний Брут Военный трибун Афинская школа - Академия В Афинах сблизился с Марком Юнием Брутом, ярым сторонником республики, и принял участие в гражданской войне на стороне республиканцев в качестве военного трибуна (офицера). После поражения республиканцев и самоубийства Брута остался в Греции. Только после амнистии, объявленной Августом, в 40 г. до н. э. вернулся в Рим, где около двух лет работал в качестве писца, помощника квестора. В это время увлекся поэзией, следуя традиционным римским канонам и жанрам, но, хорошо зная греческую литературу и поэзию, создал несколько принципиально новых произведений, подражая наиболее заметным греческим поэтам – лирикам Алкею, Сапфо, Анакреону. Это явилось новым словом в римской поэзии и метрике.

Меценат Именно это сделало Горация заметным среди любителей поэзии и в 38 г. до н. э. он был представлен Гаю Цильнию Меценату, личному другу Августа, любителю и покровителю искусств. Меценат, потомок этрусских царей, не занимал никакой официальной должности, но фактически был «вице-императором» , замещая Августа в Риме во время его отлучек. Меценат не только взял поэта под свои защиту и опеку, но и подарил ему дом в Риме и поместье в Сабинских горах. Будучи ровесниками, они сблизились и оставались друзьями до самой смерти (Гораций пережил друга всего на два с половиною месяца). Джованни Батиста Тьеполо. «Меценат представляет императору Августу свободные искусства» , 1745 Гораций вошел в поэтический кружок Мецената и познакомился с Вергилием, Овидием и Проперцием – самыми известными литераторами Рима. В отличие от Овидия, он чурался придворной жизни и предпочитал жить в подаренном ему имении.

Меценат Именно это сделало Горация заметным среди любителей поэзии и в 38 г. до н. э. он был представлен Гаю Цильнию Меценату, личному другу Августа, любителю и покровителю искусств. Меценат, потомок этрусских царей, не занимал никакой официальной должности, но фактически был «вице-императором» , замещая Августа в Риме во время его отлучек. Меценат не только взял поэта под свои защиту и опеку, но и подарил ему дом в Риме и поместье в Сабинских горах. Будучи ровесниками, они сблизились и оставались друзьями до самой смерти (Гораций пережил друга всего на два с половиною месяца). Джованни Батиста Тьеполо. «Меценат представляет императору Августу свободные искусства» , 1745 Гораций вошел в поэтический кружок Мецената и познакомился с Вергилием, Овидием и Проперцием – самыми известными литераторами Рима. В отличие от Овидия, он чурался придворной жизни и предпочитал жить в подаренном ему имении.

Именно Меценату Гораций посвящает свой новый сборник стихов «Оды» , где в 30 -й заключительно оде III части подводит итог своего творчества и говорит о роли и месте поэта Аполлон Ad Melpomenen (III, 30) Exegi monument(um) aere perennius Regalique situ pyramid(um) altius, Quod non imber edax, non Aquil(o) impotens Possit diruer(e) aut innumerabilis Annorum series et fuga temporum. Non omnis moriar, multaque pars mei Vitabit Libitin(am): usqu(e) ego postera Crescam laude recens, dum Capitolium Scandet cum tacita virgine pontifex. Dicar, qua violens obstrepit Aufidus Et qua pauper aquae Daunus agrestium Regnavit populor(um), ex humili potens Princeps Aeolium carmen ad Italos Deduxisse modos. Sume superbiam Quaesitam meritis et mihi Delphica Lauro cinge volens, Melpomene, comam. Мельпомена – муза трагедии

Именно Меценату Гораций посвящает свой новый сборник стихов «Оды» , где в 30 -й заключительно оде III части подводит итог своего творчества и говорит о роли и месте поэта Аполлон Ad Melpomenen (III, 30) Exegi monument(um) aere perennius Regalique situ pyramid(um) altius, Quod non imber edax, non Aquil(o) impotens Possit diruer(e) aut innumerabilis Annorum series et fuga temporum. Non omnis moriar, multaque pars mei Vitabit Libitin(am): usqu(e) ego postera Crescam laude recens, dum Capitolium Scandet cum tacita virgine pontifex. Dicar, qua violens obstrepit Aufidus Et qua pauper aquae Daunus agrestium Regnavit populor(um), ex humili potens Princeps Aeolium carmen ad Italos Deduxisse modos. Sume superbiam Quaesitam meritis et mihi Delphica Lauro cinge volens, Melpomene, comam. Мельпомена – муза трагедии

Примечания: Aquilo северный ветер, приносивший бури. Virgine = Vestalis. Ритуал требовал от весталок полного молчания (tacita virgine). Ежегодно совершаемый обряд жертвоприношения Юпитеру на Капитолии казался Горацию символом долговечности. Вилла Горация Aufidus Ауфид, Авфид (совр. Офанто), река в Апулии близ города Бари, на родине Горация. Pauper aquae Daunus Давн, мифический царь Апулии, владел областью, бедной водой. Ex humili potens имеется в виду, что Гораций был сыном вольноотпущенника. Aeolium carmen под эолийской песней имеется в виду греческая поэзия, представленная именами Алкея и Сафо. Им подражает Гораций. Ad Italos deduxisse modos перевел на италийские напевы. Delphica lauro Лавр был посвящен богу Аполлону. Сабинские Лавровым венком награждали поэтов на Дельфийских горы состязаниях, посвященных этому богу.

Примечания: Aquilo северный ветер, приносивший бури. Virgine = Vestalis. Ритуал требовал от весталок полного молчания (tacita virgine). Ежегодно совершаемый обряд жертвоприношения Юпитеру на Капитолии казался Горацию символом долговечности. Вилла Горация Aufidus Ауфид, Авфид (совр. Офанто), река в Апулии близ города Бари, на родине Горация. Pauper aquae Daunus Давн, мифический царь Апулии, владел областью, бедной водой. Ex humili potens имеется в виду, что Гораций был сыном вольноотпущенника. Aeolium carmen под эолийской песней имеется в виду греческая поэзия, представленная именами Алкея и Сафо. Им подражает Гораций. Ad Italos deduxisse modos перевел на италийские напевы. Delphica lauro Лавр был посвящен богу Аполлону. Сабинские Лавровым венком награждали поэтов на Дельфийских горы состязаниях, посвященных этому богу.

Пиндар (512 - 442 гг. до н. э.) Мельпомена На знаменитой фреске Рафаэля «Парнас» изображены Аполлон в окружении муз и знаменитых поэтов античности, среди которых творческие предшественники Горация – греческие поэты: лирик Алкей и создатель гимнов и од – Пиндар. Не случайно, видимо, Алкей изображен зеркально по отношению к Горацию, а Пиндар беседует с римским поэтом. Алкей (620 – 580 гг. до н. э.) Гораций (крайний справа)

Пиндар (512 - 442 гг. до н. э.) Мельпомена На знаменитой фреске Рафаэля «Парнас» изображены Аполлон в окружении муз и знаменитых поэтов античности, среди которых творческие предшественники Горация – греческие поэты: лирик Алкей и создатель гимнов и од – Пиндар. Не случайно, видимо, Алкей изображен зеркально по отношению к Горацию, а Пиндар беседует с римским поэтом. Алкей (620 – 580 гг. до н. э.) Гораций (крайний справа)

Одним из первых переводчиков античной и французской лирики на русский язык был Антиох Кантемир, сын молдавского господаря и русского князя, сподвижника Петра Великого – Дмитрия Кантемира. Действительный член Российской Академии наук, поэт-сатирик, посол России в Англии и Франции. Переводил Горация, однако, перевод «Памятника» неизвестен. Античную лирику переводили В. К. Тредьяковский, несколько позже Н. И. Гнедич (ему принадлежит перевод поэмы «Илиада» Гомера, множества лирических стихотворений). Первый из известных нам переводов XXX оды Горация принадлежит перу Михаила Васильевича Ломоносова, великого русского ученого – универсала, естествоиспытателя, астронома, литератора, художника, который «…один стоил целой академии…»: Антиох Кантемир (1708 1744) Михаил Ломоносов (1711 – 1765)

Одним из первых переводчиков античной и французской лирики на русский язык был Антиох Кантемир, сын молдавского господаря и русского князя, сподвижника Петра Великого – Дмитрия Кантемира. Действительный член Российской Академии наук, поэт-сатирик, посол России в Англии и Франции. Переводил Горация, однако, перевод «Памятника» неизвестен. Античную лирику переводили В. К. Тредьяковский, несколько позже Н. И. Гнедич (ему принадлежит перевод поэмы «Илиада» Гомера, множества лирических стихотворений). Первый из известных нам переводов XXX оды Горация принадлежит перу Михаила Васильевича Ломоносова, великого русского ученого – универсала, естествоиспытателя, астронома, литератора, художника, который «…один стоил целой академии…»: Антиох Кантемир (1708 1744) Михаил Ломоносов (1711 – 1765)

Для желающих овладеть красноречием Ломоносов в 1748 году написал работу, которая имела принятое по тем временам длинное название: «Краткое руководство к красноречию» . Книга I («Риторика»), « в которой содержится риторика, показующая общие правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии, сочиненная в пользу любящих словесные науки» . (II и III из задуманных им книг написаны не были.) В книгу включены образцы ораторского и поэтического искусства древних авторов, среди них известная ода Горация: Я знак бессмертия себе воздвигнул Превыше пирамид и крепче меди, Что бурный Аквилон сотреть не может, Ни множество веков, ни едка древность. Не вовсе я умру, но смерть оставит Велику часть мою, как жизнь скончаю. Я буду возрастать повсюду славой, Пока великий Рим владеет светом. Где быстрыми шумит струями Ауфид, Где Давнус царствовал в простом народе, Отечество мое молчать не будет, Что мне беззнатный род препятством не был, Чтоб внесть в Италию стихи эольски И первому звенеть алцейской лирой. Взгордися праведной заслугой, муза, И увенчай главу дельфийским лавром.

Для желающих овладеть красноречием Ломоносов в 1748 году написал работу, которая имела принятое по тем временам длинное название: «Краткое руководство к красноречию» . Книга I («Риторика»), « в которой содержится риторика, показующая общие правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии, сочиненная в пользу любящих словесные науки» . (II и III из задуманных им книг написаны не были.) В книгу включены образцы ораторского и поэтического искусства древних авторов, среди них известная ода Горация: Я знак бессмертия себе воздвигнул Превыше пирамид и крепче меди, Что бурный Аквилон сотреть не может, Ни множество веков, ни едка древность. Не вовсе я умру, но смерть оставит Велику часть мою, как жизнь скончаю. Я буду возрастать повсюду славой, Пока великий Рим владеет светом. Где быстрыми шумит струями Ауфид, Где Давнус царствовал в простом народе, Отечество мое молчать не будет, Что мне беззнатный род препятством не был, Чтоб внесть в Италию стихи эольски И первому звенеть алцейской лирой. Взгордися праведной заслугой, муза, И увенчай главу дельфийским лавром.

Первым нарушил традицию перевода, переложив его на русскую почву и дав оценку своему собственному творчеству, Гаврила Романович Державин, поэт, государственный деятель, секретарь Екатерины Великой, министр юстиции. Своему сочинению он дает название «Памятник» , которое стало традиционным, за редким исключением, для русских переводов, переложений и подражаний Горацию. Памятник Г. Р. Державин (1743 – 1816) Я памятник воздвиг себе чудесный, вечный, Металлов тверже он и выше пирамид; Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, И времени полет его не сокрушит. Так! – весь я не умру, но часть меня большая, От тлена убежав, по смерти станет жить, И слава возрастет моя, не увядая, Доколь Славянов род вселенна будет чтить.

Первым нарушил традицию перевода, переложив его на русскую почву и дав оценку своему собственному творчеству, Гаврила Романович Державин, поэт, государственный деятель, секретарь Екатерины Великой, министр юстиции. Своему сочинению он дает название «Памятник» , которое стало традиционным, за редким исключением, для русских переводов, переложений и подражаний Горацию. Памятник Г. Р. Державин (1743 – 1816) Я памятник воздвиг себе чудесный, вечный, Металлов тверже он и выше пирамид; Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, И времени полет его не сокрушит. Так! – весь я не умру, но часть меня большая, От тлена убежав, по смерти станет жить, И слава возрастет моя, не увядая, Доколь Славянов род вселенна будет чтить.

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных, Где Волга, Дон, Нева, С Рифея льет Урал; Всяк будет помнить то в народах неисчетных, Как из беззвестности я тем известен стал, Что первый я дерзнул в забавном русском слоге О добродетелях Фелицы возгласить, В сердечной простоте беседовать о боге И истину царям с улыбкой говорить. О муза! возгордись заслугой справедливой, И презрит кто тебя, сама тех презирай; Непринужденною рукой неторопливой Чело твое зарей бессмертия венчай. 1795

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных, Где Волга, Дон, Нева, С Рифея льет Урал; Всяк будет помнить то в народах неисчетных, Как из беззвестности я тем известен стал, Что первый я дерзнул в забавном русском слоге О добродетелях Фелицы возгласить, В сердечной простоте беседовать о боге И истину царям с улыбкой говорить. О муза! возгордись заслугой справедливой, И презрит кто тебя, сама тех презирай; Непринужденною рукой неторопливой Чело твое зарей бессмертия венчай. 1795

А. Х. Востоков (1781 - 1864) Апулия на карте Италии Первым, кто предложил верную интерпретацию строк 10 – 14, был Александр Христофорович Востоков (Остенек), выдающийся русский филолог, основатель сравнительного изучения славянских языков, академик, поэт, автор публикации «Остромирова Евангелия» , памятника древнерусской литературы. По-видимому, Ломоносов неточно представлял себе реалии южной Италии, превратив рядом расположенные топонимы в отстоящие далеко друг от друга, превратив тем самым местность рядом с имением отца Горация в символ всей Италии. С легкой руки Ломоносова это стало традиционным для русских переводов. Это же свойственно и переводу Востокова, но он точно передает ритмику латинского стиха. Вид Апулии Традиционные постройки

А. Х. Востоков (1781 - 1864) Апулия на карте Италии Первым, кто предложил верную интерпретацию строк 10 – 14, был Александр Христофорович Востоков (Остенек), выдающийся русский филолог, основатель сравнительного изучения славянских языков, академик, поэт, автор публикации «Остромирова Евангелия» , памятника древнерусской литературы. По-видимому, Ломоносов неточно представлял себе реалии южной Италии, превратив рядом расположенные топонимы в отстоящие далеко друг от друга, превратив тем самым местность рядом с имением отца Горация в символ всей Италии. С легкой руки Ломоносова это стало традиционным для русских переводов. Это же свойственно и переводу Востокова, но он точно передает ритмику латинского стиха. Вид Апулии Традиционные постройки

Визит пана Францишка Гжималы Exegi monumentum aere perennius Встал памятник мой над пулавских крыш стеклом. Переживет он склеп Костюшки, Пацов дом. Его ни Вертемберг не сможет бомбой сбить, Ни австрияк-подлец немецкой штукой срыть. Адам Мицкевич (1798 – 1855) Предшественником А. Пушкина в собственной интерпретации оды Горация стал его личный друг польский поэт Адам Мицкевич. Страдания и боль о судьбах Польши нашла отражение в его стихотворении, написанном в эмиграции в Париже, где он оказался после поражения польского восстания в 1831 г. Ведь от Понарских гор до ближних к Ковно вод За берег Припяти слух обо мне идет, Меня читает Минск и Новогрудок чтит, Переписать меня вся молодежь спешит. В фольварках оценил меня привратниц вкус, Пока нет книг – в поместьях я ценюсь. И, стражникам назло, сквозь царской кары гром, В Литву везет еврей моих творений том. 1832. Париж

Визит пана Францишка Гжималы Exegi monumentum aere perennius Встал памятник мой над пулавских крыш стеклом. Переживет он склеп Костюшки, Пацов дом. Его ни Вертемберг не сможет бомбой сбить, Ни австрияк-подлец немецкой штукой срыть. Адам Мицкевич (1798 – 1855) Предшественником А. Пушкина в собственной интерпретации оды Горация стал его личный друг польский поэт Адам Мицкевич. Страдания и боль о судьбах Польши нашла отражение в его стихотворении, написанном в эмиграции в Париже, где он оказался после поражения польского восстания в 1831 г. Ведь от Понарских гор до ближних к Ковно вод За берег Припяти слух обо мне идет, Меня читает Минск и Новогрудок чтит, Переписать меня вся молодежь спешит. В фольварках оценил меня привратниц вкус, Пока нет книг – в поместьях я ценюсь. И, стражникам назло, сквозь царской кары гром, В Литву везет еврей моих творений том. 1832. Париж

Александр Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) Написанное незадолго до трагической гибели, в 1836 году, стихотворение Александра Пушкина стало творческим завещанием великого поэта, в котором он подвел итоги своего поэтического творчества, следуя традиции великого римского поэта и своих великих предшественников, собратьев по ремеслу.

Александр Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) Написанное незадолго до трагической гибели, в 1836 году, стихотворение Александра Пушкина стало творческим завещанием великого поэта, в котором он подвел итоги своего поэтического творчества, следуя традиции великого римского поэта и своих великих предшественников, собратьев по ремеслу.

Exegi monumentum… Я памятник воздвиг себе нерукотворный, К нему не зарастет народная тропа, Вознесся выше он главой непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру – душа в заветной лире Мой прах переживет и тленья убежит – И славен буду я, доколь в подлунном мире Жив будет хоть один пиит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, И назовет меня всяк сущий в ней язык, И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой Тунгус, и друг степей калмык. И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал, Что в мой жестокий век восславил я свободу И милость к падшим призывал. Веленью Божию, о Муза, будь послушна, Обиды не страшась, ен требуя венца; Хвалу и клевету приемли равнодушно, И не оспоривай глупца. 1836

Exegi monumentum… Я памятник воздвиг себе нерукотворный, К нему не зарастет народная тропа, Вознесся выше он главой непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру – душа в заветной лире Мой прах переживет и тленья убежит – И славен буду я, доколь в подлунном мире Жив будет хоть один пиит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, И назовет меня всяк сущий в ней язык, И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой Тунгус, и друг степей калмык. И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал, Что в мой жестокий век восславил я свободу И милость к падшим призывал. Веленью Божию, о Муза, будь послушна, Обиды не страшась, ен требуя венца; Хвалу и клевету приемли равнодушно, И не оспоривай глупца. 1836

XXX ода III книги Горация неоднократно переводилась на русский язык в классической академической традиции. Среди переводчиков наиболее известны: Капнист Василий Васильевич (1757 -1823), русский драматург и поэт. В "Оде на рабство" (1783) выразил протест против крепостнического гнета. Получила известность сатирическая комедия "Ябеда" (вскоре после постановки 1798 запрещена), направленная против взяточничества и судейского произвола. Тучков Сергей Алексеевич (1767 - 1839) - российский военачальник и государственный деятель, сенатор, генераллейтенант, участник Отечественной войны 1812 года, суворовских походов, дежурный генерал при штаба Ермолова на Кавказе. Второй по возрасту из легендарных братьев генералов Тучковых. Двое из которых погибли при Бородино. Известный масон, казначей кишиневской ложи «Овидий» . Даровитый поэт.

XXX ода III книги Горация неоднократно переводилась на русский язык в классической академической традиции. Среди переводчиков наиболее известны: Капнист Василий Васильевич (1757 -1823), русский драматург и поэт. В "Оде на рабство" (1783) выразил протест против крепостнического гнета. Получила известность сатирическая комедия "Ябеда" (вскоре после постановки 1798 запрещена), направленная против взяточничества и судейского произвола. Тучков Сергей Алексеевич (1767 - 1839) - российский военачальник и государственный деятель, сенатор, генераллейтенант, участник Отечественной войны 1812 года, суворовских походов, дежурный генерал при штаба Ермолова на Кавказе. Второй по возрасту из легендарных братьев генералов Тучковых. Двое из которых погибли при Бородино. Известный масон, казначей кишиневской ложи «Овидий» . Даровитый поэт.

Никольский Борис Викторович (1870 – 1919) - видный ученый – филолог, педагог и публицист, профессор, издатель (ученик А. С. Суворина) По убеждениям монархист, член Главного Совета Союза Русского Народа, в идеологическом отношении молодой Никольский был учеником Н. Н. Страхова. Он был человеком богатых разносторонних дарований – знатоком и тонким ценителем литературы (именно Никольский стал первым публикатором А. А. Блока), сам писал стихи, состоял в переписке со многими видными деятелями русской культуры. Расстрелян чекистами как участник монархического заговора. Известны 2 его перевода Exegi monumentum Горация Фокков Николай Федорович (1838- 1902) - филолог. преподавал древние языки, был окружным инспектором СПб. учебного округа и членом ученого комитета министерства народного просвещения (1880- 84), позже - профессором классической филологии в университете св. Владимира и в Нежинском историкофилологическом институте. Известен работами по греческой литературе и философии.

Никольский Борис Викторович (1870 – 1919) - видный ученый – филолог, педагог и публицист, профессор, издатель (ученик А. С. Суворина) По убеждениям монархист, член Главного Совета Союза Русского Народа, в идеологическом отношении молодой Никольский был учеником Н. Н. Страхова. Он был человеком богатых разносторонних дарований – знатоком и тонким ценителем литературы (именно Никольский стал первым публикатором А. А. Блока), сам писал стихи, состоял в переписке со многими видными деятелями русской культуры. Расстрелян чекистами как участник монархического заговора. Известны 2 его перевода Exegi monumentum Горация Фокков Николай Федорович (1838- 1902) - филолог. преподавал древние языки, был окружным инспектором СПб. учебного округа и членом ученого комитета министерства народного просвещения (1880- 84), позже - профессором классической филологии в университете св. Владимира и в Нежинском историкофилологическом институте. Известен работами по греческой литературе и философии.

Порфиров Петр Федорович (1870 - 1903) - поэт, окончил курс в СПб. университете в 1893 г. Писать стихи Порфиров начал еще на школьной скамье. В 1890 г. в "Живописном Обозрении" появилось первое его стихотворение - "Памяти друга"; стихи его затем печатались в "Жизни", "Ниве", "Севере" и др. Отдельно изданы поэма "Первая любовь" и "Оды Горация" – самый полный русский перевод (3 книги, перевод в стихах). Почетный отзыв Пушкинской комиссии (1903). Шатерников Николай Иванович (?) – филолог, педагог, специалист по древним языкам, преподавал в 9 Московской гимназии имени И. и А. Медведниковых, известной своими демократическими взглядами. Ныне гимназия № 59 г. Москвы. Близок к поэтам «Серебряного века» . Лично знаком с Мариной Цветаевой и О. Мандельштамом. Голосовкер Яков Эммануилович (1890 - 1967), русский советский философ, писатель, переводчик После университета работал директором гимназии в Москве. . В 1919 - 1920 был направлен Луначарским в Крым для обеспечения охраны памятников культуры. Был близок с В. Вересаевым, Б. Ярхо, С. Кржижановским. В 1936 был арестован, . В конце войны вокруг Голосовкера сложился Горацианский кружок переводчиков античной лирики, куда входили Б. Пастернак, А. Тарковский, И. Сельвинский и др.

Порфиров Петр Федорович (1870 - 1903) - поэт, окончил курс в СПб. университете в 1893 г. Писать стихи Порфиров начал еще на школьной скамье. В 1890 г. в "Живописном Обозрении" появилось первое его стихотворение - "Памяти друга"; стихи его затем печатались в "Жизни", "Ниве", "Севере" и др. Отдельно изданы поэма "Первая любовь" и "Оды Горация" – самый полный русский перевод (3 книги, перевод в стихах). Почетный отзыв Пушкинской комиссии (1903). Шатерников Николай Иванович (?) – филолог, педагог, специалист по древним языкам, преподавал в 9 Московской гимназии имени И. и А. Медведниковых, известной своими демократическими взглядами. Ныне гимназия № 59 г. Москвы. Близок к поэтам «Серебряного века» . Лично знаком с Мариной Цветаевой и О. Мандельштамом. Голосовкер Яков Эммануилович (1890 - 1967), русский советский философ, писатель, переводчик После университета работал директором гимназии в Москве. . В 1919 - 1920 был направлен Луначарским в Крым для обеспечения охраны памятников культуры. Был близок с В. Вересаевым, Б. Ярхо, С. Кржижановским. В 1936 был арестован, . В конце войны вокруг Голосовкера сложился Горацианский кружок переводчиков античной лирики, куда входили Б. Пастернак, А. Тарковский, И. Сельвинский и др.

Крачковский В. Н. (?) – историк, филолог, привлечен к организации Социалистической Академии общественных наук А. В. Луначарским и историком М. Н. Покровским. Академия упразднена в связи с образованием Академии Наук СССР в 1936 году. Фет Афанасий Афанасьевич (первые 14 и последние 19 лет жизни официально носил фамилию Шеншин, 1820 - 1892) - русский поэт-лирик, переводчик, мемуарист. За перевод од Горация в 1884 году получил литературную Пушкинскую премию. Перевод, точнее, переложение Афанасия Фета является лучшим русским поэтическим переводом XXX оды, очень близким к тексту оригинала, но не считается академическим, поскольку создан в связи правилами не латинского, а русского стихосложения и является рифмованным стихом.

Крачковский В. Н. (?) – историк, филолог, привлечен к организации Социалистической Академии общественных наук А. В. Луначарским и историком М. Н. Покровским. Академия упразднена в связи с образованием Академии Наук СССР в 1936 году. Фет Афанасий Афанасьевич (первые 14 и последние 19 лет жизни официально носил фамилию Шеншин, 1820 - 1892) - русский поэт-лирик, переводчик, мемуарист. За перевод од Горация в 1884 году получил литературную Пушкинскую премию. Перевод, точнее, переложение Афанасия Фета является лучшим русским поэтическим переводом XXX оды, очень близким к тексту оригинала, но не считается академическим, поскольку создан в связи правилами не латинского, а русского стихосложения и является рифмованным стихом.

К Мельпомене Воздвиг я памятник вечнее меди прочной, И зданий царственных превыше пирамид; Его ни едкий дождь, ни аквилон полночной, Ни ряд бесчисленных годов не истребит. Нет, я не весь умру, и жизни лучшей долей, Избегну похорон, и славный мой венец Все будет зеленеть, доколе в Капитолий С безмолвной девою верховный ходит жрец. Слух обо мне пройдет на берег говорливый Ауфида быстрого и до безводных стран, Где с трона судит Давн народ трудолюбивый – Что из ничтожества был славой я избран, За то, что первый я на голос эолийский Свел песнь Италии. О, Мельпомена, свей В награду мне за труд сама венец дельфийский И лавром увенчай руно моих кудрей. 1863

К Мельпомене Воздвиг я памятник вечнее меди прочной, И зданий царственных превыше пирамид; Его ни едкий дождь, ни аквилон полночной, Ни ряд бесчисленных годов не истребит. Нет, я не весь умру, и жизни лучшей долей, Избегну похорон, и славный мой венец Все будет зеленеть, доколе в Капитолий С безмолвной девою верховный ходит жрец. Слух обо мне пройдет на берег говорливый Ауфида быстрого и до безводных стран, Где с трона судит Давн народ трудолюбивый – Что из ничтожества был славой я избран, За то, что первый я на голос эолийский Свел песнь Италии. О, Мельпомена, свей В награду мне за труд сама венец дельфийский И лавром увенчай руно моих кудрей. 1863

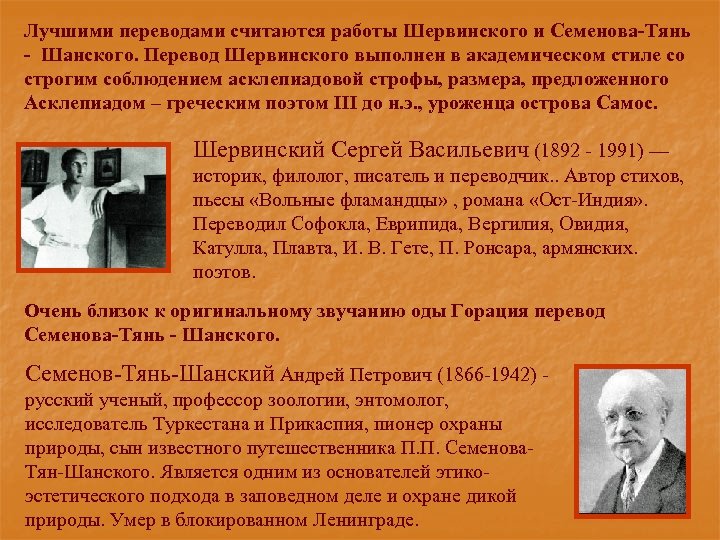

Лучшими переводами считаются работы Шервинского и Семенова-Тянь - Шанского. Перевод Шервинского выполнен в академическом стиле со строгим соблюдением асклепиадовой строфы, размера, предложенного Асклепиадом – греческим поэтом III до н. э. , уроженца острова Самос. Шервинский Сергей Васильевич (1892 - 1991) - историк, филолог, писатель и переводчик. . Автор стихов, пьесы «Вольные фламандцы» , романа «Ост-Индия» . Переводил Софокла, Еврипида, Вергилия, Овидия, Катулла, Плавта, И. В. Гете, П. Ронсара, армянских. поэтов. Очень близок к оригинальному звучанию оды Горация перевод Семенова-Тянь - Шанского. Семенов-Тянь-Шанский Андрей Петрович (1866 -1942) русский ученый, профессор зоологии, энтомолог, исследователь Туркестана и Прикаспия, пионер охраны природы, сын известного путешественника П. П. Семенова. Тян-Шанского. Является одним из основателей этикоэстетического подхода в заповедном деле и охране дикой природы. Умер в блокированном Ленинграде.

Лучшими переводами считаются работы Шервинского и Семенова-Тянь - Шанского. Перевод Шервинского выполнен в академическом стиле со строгим соблюдением асклепиадовой строфы, размера, предложенного Асклепиадом – греческим поэтом III до н. э. , уроженца острова Самос. Шервинский Сергей Васильевич (1892 - 1991) - историк, филолог, писатель и переводчик. . Автор стихов, пьесы «Вольные фламандцы» , романа «Ост-Индия» . Переводил Софокла, Еврипида, Вергилия, Овидия, Катулла, Плавта, И. В. Гете, П. Ронсара, армянских. поэтов. Очень близок к оригинальному звучанию оды Горация перевод Семенова-Тянь - Шанского. Семенов-Тянь-Шанский Андрей Петрович (1866 -1942) русский ученый, профессор зоологии, энтомолог, исследователь Туркестана и Прикаспия, пионер охраны природы, сын известного путешественника П. П. Семенова. Тян-Шанского. Является одним из основателей этикоэстетического подхода в заповедном деле и охране дикой природы. Умер в блокированном Ленинграде.

С. В. Шервинский К Мельпомене Создал памятник я, бронзы литой прочней, Царственных пирамид выше поднявшийся. Ни снедающий дождь, ни Аквилон лихой Не разрушат его, не сокрушит и ряд Нескончаемых лет, - время бегущее. Нет, не весь я умру, лучшая часть меня Избежит похорон. Буду я вновь и вновь Восхваляем, доколь по Капитолию Жрец верховный ведет деву безмолвную. Назван буду везде - там, где неистовый Авфид ропщет, где Давн, скудный водой, царем Был у грубых селян. Встав из ничтожества, Первым я приобщил песню Эолии К италийским стихам. Славой заслуженной, Мельпомена, гордись, и, благосклонная, Ныне лаврами Дельф мне увенчай главу.

С. В. Шервинский К Мельпомене Создал памятник я, бронзы литой прочней, Царственных пирамид выше поднявшийся. Ни снедающий дождь, ни Аквилон лихой Не разрушат его, не сокрушит и ряд Нескончаемых лет, - время бегущее. Нет, не весь я умру, лучшая часть меня Избежит похорон. Буду я вновь и вновь Восхваляем, доколь по Капитолию Жрец верховный ведет деву безмолвную. Назван буду везде - там, где неистовый Авфид ропщет, где Давн, скудный водой, царем Был у грубых селян. Встав из ничтожества, Первым я приобщил песню Эолии К италийским стихам. Славой заслуженной, Мельпомена, гордись, и, благосклонная, Ныне лаврами Дельф мне увенчай главу.

А. П. Семенов – Тянь - Шанский Из «Од» Горация, книга III, 30 Создан памятник мной. Он вековечнее Меди, и пирамид выше он царственных. Не разрушит его дождь разъедающий, Ни жестокий Борей, ни бесконечная Цепь грядущих годов, в даль убегающих. Нет, не весь я умру! Лучшая часть моя Избежит похорон: буду я славиться До тех пор, пока жрец с девой безмолвною Всходит по ступеням в храм Капитолия. Будет ведомо всем, что возвеличился Сын страны, где шумит Ауфид стремительный, Где безводный удел Давна – Апулия, Эолийский мотив в песнь италийскую Перелив. Возгордись этой памятной Ты заслугой моей и, благосклонная Мельпомена, увей лавром чело мое.

А. П. Семенов – Тянь - Шанский Из «Од» Горация, книга III, 30 Создан памятник мной. Он вековечнее Меди, и пирамид выше он царственных. Не разрушит его дождь разъедающий, Ни жестокий Борей, ни бесконечная Цепь грядущих годов, в даль убегающих. Нет, не весь я умру! Лучшая часть моя Избежит похорон: буду я славиться До тех пор, пока жрец с девой безмолвною Всходит по ступеням в храм Капитолия. Будет ведомо всем, что возвеличился Сын страны, где шумит Ауфид стремительный, Где безводный удел Давна – Апулия, Эолийский мотив в песнь италийскую Перелив. Возгордись этой памятной Ты заслугой моей и, благосклонная Мельпомена, увей лавром чело мое.

Брюсов Валерий Яковлевич (1873 - 1924), русский советский поэт, получил историко-филологическое образование, писатель, теоретик литературы. Занимался переводами античной и французской лирики. Помимо стихов, писал исторические романы, фантастические повести и рассказы. Брюсов приветствовал Октябрьскую революцию и в 1920 году вступил в Коммунистическую партию. В 1921 году он создает и возглавляет Высший литературно-художественный институт - предтечу нынешнего Литературного института. Валерий Брюсов оказался своеобразным «рекордсменом» среди переводчиков оды римского поэта, написав в 1912 году подражание Горацию, а в 1913 и 1918 – два перевода. Если в переводе Фоккова слегка заметен акцент на личности поэта, то Брюсов в подражании Горацию «Памятник» несколько гипертрофирует свои роль и заслуги в русской поэзии. Эпиграф «Sume superbiam» (Возгордись), впрочем, говорит о самоиронии, вложенной автором в стихотворение.

Брюсов Валерий Яковлевич (1873 - 1924), русский советский поэт, получил историко-филологическое образование, писатель, теоретик литературы. Занимался переводами античной и французской лирики. Помимо стихов, писал исторические романы, фантастические повести и рассказы. Брюсов приветствовал Октябрьскую революцию и в 1920 году вступил в Коммунистическую партию. В 1921 году он создает и возглавляет Высший литературно-художественный институт - предтечу нынешнего Литературного института. Валерий Брюсов оказался своеобразным «рекордсменом» среди переводчиков оды римского поэта, написав в 1912 году подражание Горацию, а в 1913 и 1918 – два перевода. Если в переводе Фоккова слегка заметен акцент на личности поэта, то Брюсов в подражании Горацию «Памятник» несколько гипертрофирует свои роль и заслуги в русской поэзии. Эпиграф «Sume superbiam» (Возгордись), впрочем, говорит о самоиронии, вложенной автором в стихотворение.

Памятник Sume superbiam… Horatius Мой памятник стоит, из строф созвучных сложен. Кричите, буйствуйте, - его вам не свалить! Распад певучих слов в грядущем невозможен, Я есмь и вечно должен быть. И станов всех бойцы, и люди разных вкусов, В каморке бедняка, и во дворце царя, Ликуя назовут меня – Валерий Брюсов, О друге с дружбой говоря. В саду Украйны, в шум и яркий сон столицы, К преддверьям Индии, на берег Иртыша, Повсюду долетят горящие страницы, В которых спит моя душа. За многих думал я, за всех знал муки страсти, Но станет ясно всем, что эта песнь - о них, И, у далеких грез в неодолимой власти, Прославят гордо каждый стих. И, в новых звуках, зов проникнет за пределы Печальной родины, и немец, и француз Покорно повторят мой стих осиротелый, Подарок благосклонных муз. Что слава наших дней? – случайная забава! Что клевета друзей? – презрение хулам! Венчай мое чело, иных столетий Слава, Вводя меня в всемирный храм. 1912

Памятник Sume superbiam… Horatius Мой памятник стоит, из строф созвучных сложен. Кричите, буйствуйте, - его вам не свалить! Распад певучих слов в грядущем невозможен, Я есмь и вечно должен быть. И станов всех бойцы, и люди разных вкусов, В каморке бедняка, и во дворце царя, Ликуя назовут меня – Валерий Брюсов, О друге с дружбой говоря. В саду Украйны, в шум и яркий сон столицы, К преддверьям Индии, на берег Иртыша, Повсюду долетят горящие страницы, В которых спит моя душа. За многих думал я, за всех знал муки страсти, Но станет ясно всем, что эта песнь - о них, И, у далеких грез в неодолимой власти, Прославят гордо каждый стих. И, в новых звуках, зов проникнет за пределы Печальной родины, и немец, и француз Покорно повторят мой стих осиротелый, Подарок благосклонных муз. Что слава наших дней? – случайная забава! Что клевета друзей? – презрение хулам! Венчай мое чело, иных столетий Слава, Вводя меня в всемирный храм. 1912

Особняком стоит поэтическое переложение оды Горация, принадлежащее перу декабриста Гавриила Батенькова, в которой отразилась нелегкая судьба заключенного и ссыльного. Гавриил Степанович Батеньков (1793 - 1863) - декабрист, поэт, писатель, мемуарист, философ. Участник Отечественной войны 1812 и заграничных походов 1813- 1814, подполковник, восемнадцать раз был ранен, побывал во французском плену. В 1819- 1821 гг. ближайший помощник Михаила Сперанского по управлению Сибирью, позднее член совета военных поселений при Алексее Аракчееве. Намечался кандидатом в члены Временного правительства. Из оставшихся в живых декабристов он понёс самое строгое наказание: был приговорён к вечной каторге, но содержался с 1827 по 1846 г. в одиночной камере Алексеевского равелина Петропавловской крепости. Секретный узник под фамилией «Бекетов» . В крепости ему не разрешалось ни с кем общаться, из книг разрешено было читать только Библию. В 1846 году был выслан в ссылку в Томск. После амнистии (1856) жил в Калуге. Полиглот, владел многими европейскими и несколькими восточными языками.

Особняком стоит поэтическое переложение оды Горация, принадлежащее перу декабриста Гавриила Батенькова, в которой отразилась нелегкая судьба заключенного и ссыльного. Гавриил Степанович Батеньков (1793 - 1863) - декабрист, поэт, писатель, мемуарист, философ. Участник Отечественной войны 1812 и заграничных походов 1813- 1814, подполковник, восемнадцать раз был ранен, побывал во французском плену. В 1819- 1821 гг. ближайший помощник Михаила Сперанского по управлению Сибирью, позднее член совета военных поселений при Алексее Аракчееве. Намечался кандидатом в члены Временного правительства. Из оставшихся в живых декабристов он понёс самое строгое наказание: был приговорён к вечной каторге, но содержался с 1827 по 1846 г. в одиночной камере Алексеевского равелина Петропавловской крепости. Секретный узник под фамилией «Бекетов» . В крепости ему не разрешалось ни с кем общаться, из книг разрешено было читать только Библию. В 1846 году был выслан в ссылку в Томск. После амнистии (1856) жил в Калуге. Полиглот, владел многими европейскими и несколькими восточными языками.

Памятник Non exegi monumentum… Себе я не воздвиг литого монумента, Который бы затмил великость пирамид; Неясный облик мой изустная легенда В народной памяти едва ли сохранит. Но весь я не умру: неведомый потомок В пыли минувшего разыщет стертый след И скажет: « Жил поэт, чей голос был негромок, А все дошел до нас сквозь толщу многих лет» . Узнают обо мне в России необъятной Лишь те безумцы, чей мне сродствен странный дух. Ни славой, ни молвой стоустой и превратной Не отзовется вдруг прошелестевший слух. О чем сей слух? О том, что в сумрачной Сибири Влача свой долгий век, я истину искал, Что был я одинок, но счастлив в этом мире И в дни душевных гроз стихи свои слагал. О Муза! Не гордись тяжелым вдохновеньем Вошедшего в твой храм угрюмого жреца: Снискать не суждено его песнотвореньям Вечнозеленый лавр для твоего венца. 1856 Г. С. Батеньков 1820 – е годы

Памятник Non exegi monumentum… Себе я не воздвиг литого монумента, Который бы затмил великость пирамид; Неясный облик мой изустная легенда В народной памяти едва ли сохранит. Но весь я не умру: неведомый потомок В пыли минувшего разыщет стертый след И скажет: « Жил поэт, чей голос был негромок, А все дошел до нас сквозь толщу многих лет» . Узнают обо мне в России необъятной Лишь те безумцы, чей мне сродствен странный дух. Ни славой, ни молвой стоустой и превратной Не отзовется вдруг прошелестевший слух. О чем сей слух? О том, что в сумрачной Сибири Влача свой долгий век, я истину искал, Что был я одинок, но счастлив в этом мире И в дни душевных гроз стихи свои слагал. О Муза! Не гордись тяжелым вдохновеньем Вошедшего в твой храм угрюмого жреца: Снискать не суждено его песнотвореньям Вечнозеленый лавр для твоего венца. 1856 Г. С. Батеньков 1820 – е годы

В. Ф. Ходасевич (1886 – 1939) Д. С. Самойлов (1920 – 1990) Тему Exegi monumentun … использовали в своем творчестве К. Батюшков, В. Ходасевич, Д. Самойлов, создав свои оригинальные стихотворения. Мотивы XXX оды Горация можно усмотреть и в есенинском стихотворении «Пушкину» К. Н. Батюшков (1753 – 1817) Москва. Памятник А. С. Пушкину С. А. Есенин (1895 – 1925)

В. Ф. Ходасевич (1886 – 1939) Д. С. Самойлов (1920 – 1990) Тему Exegi monumentun … использовали в своем творчестве К. Батюшков, В. Ходасевич, Д. Самойлов, создав свои оригинальные стихотворения. Мотивы XXX оды Горация можно усмотреть и в есенинском стихотворении «Пушкину» К. Н. Батюшков (1753 – 1817) Москва. Памятник А. С. Пушкину С. А. Есенин (1895 – 1925)

Существует множество переводов Горация на другие языки мира. Только русских переводчиков великого римского поэта насчитывается более ста, из которых более тридцати переводили давали свое авторское толкование знаменитой оде XXX из III книги од. Пожалуй, только в России именно это стихотворение получило небывалую популярность и известность не только за гражданскую и творческую позицию автора, но и благодаря Александру Пушкину, переложившему его на русскую почву

Существует множество переводов Горация на другие языки мира. Только русских переводчиков великого римского поэта насчитывается более ста, из которых более тридцати переводили давали свое авторское толкование знаменитой оде XXX из III книги од. Пожалуй, только в России именно это стихотворение получило небывалую популярность и известность не только за гражданскую и творческую позицию автора, но и благодаря Александру Пушкину, переложившему его на русскую почву

Гораций популярен и сегодня, что подтверждается все новыми и новыми переводами его знаменитой оды на русский язык современными авторами Приложения: 1. Переводы XXX оды Горация современных авторов 2. Л. А. Мусорина РАСХОЖДЕНИЯ С ОРИГИНАЛОМ В ПЕРЕВОДАХ ХХХ ОДЫ ГОРАЦИЯ, ВЫПОЛНЕННЫХ С АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ 3. Кованова Л. , учитель русского языка и литературы. Три «Памятника" в русской литературе. 9 -й класс 4. Все переводы од Горация. В переводе Порфирова. Интернет 5. Крылатые выражения (Гораций)

Гораций популярен и сегодня, что подтверждается все новыми и новыми переводами его знаменитой оды на русский язык современными авторами Приложения: 1. Переводы XXX оды Горация современных авторов 2. Л. А. Мусорина РАСХОЖДЕНИЯ С ОРИГИНАЛОМ В ПЕРЕВОДАХ ХХХ ОДЫ ГОРАЦИЯ, ВЫПОЛНЕННЫХ С АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ 3. Кованова Л. , учитель русского языка и литературы. Три «Памятника" в русской литературе. 9 -й класс 4. Все переводы од Горация. В переводе Порфирова. Интернет 5. Крылатые выражения (Гораций)

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

К нему не зарастет народная тропа,

Вознесся выше он главою непокорной

Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире

Мой прах переживет и тленья убежит —

И славен буду я, доколь в подлунном мире

Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,

И назовет меня всяк сущий в ней язык,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой

Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я Свободу

И милость к падшим призывал.

Веленью божию, о муза, будь послушна,

Обиды не страшась, не требуя венца,

Хвалу и клевету приемли равнодушно

И не оспоривай глупца.

Анализ стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» Пушкина

Черновик стихотворения был обнаружен уже после смерти Пушкина. Оно датируется 1836 г. Впервые было опубликовано в посмертном издании произведений поэта (1841 г.).

Стихотворение положило начало продолжающимся до сих пор спорам. Первый вопрос касается источника, вдохновившего Пушкина. Многие считали произведение простым подражанием многочисленным одам русских поэтов на тему памятника. Более распространена версия о том, что Пушкин взял основные идеи из оды Горация, откуда и взят эпиграф к стихотворению.

Более серьезным камнем преткновения стали смысл и значение произведения. Прижизненное восхваление своих заслуг, убежденность автора в своей будущей славе вызывали нарекания и недоумение. В глазах современников это, как минимум, представлялось чрезмерным самомнением и дерзостью. Даже те, кто признавал огромные заслуги поэта перед русской литературой, не могли потерпеть подобной наглости.

Пушкин сравнивает свою славу с «нерукотворным памятником», который превышает «Александрийский столп» (памятник Александру I). Более того, поэт утверждает, что его душа будет существовать вечно, а творчество распространится по всей многонациональной России. Произойдет это потому, что на протяжении всей жизни автор нес людям идеи добра и справедливости. Он всегда защищал свободу и «милость к падшим призывал» (вероятно, к декабристам). После таких заявлений Пушкин еще и бросает упрек тем, кто не понимает ценность его творчества («не оспоривай глупца»).

Оправдывая поэта, некоторые исследователи заявляли, что стих является тонкой сатирой автора над самим собой. Его утверждения считали шуткой над своим непростым положением в высшем обществе.

Спустя почти два столетия произведение можно оценить по достоинству. Годы показали гениальное предвидение поэтом своего будущего. Стихотворения Пушкина известны по всему миру, переведены на большинство языков. Поэт считается величайшим классиком русской литературы, одним из основателей современного русского языка. Высказывание «весь я не умру» полностью подтвердилось. Имя Пушкина живет не только в его произведениях, но и в бесчисленных улицах, площадях, проспектах и во многом другом. Поэт стал одним из символов России. Стихотворение «Я памятник воздвиг себе нерукотворный» — заслуженное признание поэта, не дождавшегося этого от современников.

Ода Горация «К Мельпомене» в переводах русских поэтов ХУШ - XIX вв.

Цели урока: ознакомить учащихся с переводами оды Горация, показать понимание поэтами ХУШ - ХIХ вв. роли поэта и поэзии в жизни общества;

повторить понятия : ода, аллитерация, ассонанс, смежная рифма, инверсия, мужская и женская рифма, антитеза, эпитеты, строфа

Словарная работа:

Мельпомена

Борей

Жрец с девою безмолвною -

Капитолий

Ауфид - река в Апулии.

Давн - легендарный царь Апулии.

Апулия -

Эолийский напев

Аквилон - древнеримское название сев.-восточного, иногда - северного ветра. Как и другие ветры, Аквилон представляли божеством, олицетворявшим эту силу природы.

Оборудование: портреты М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, А.С. Пушкина; выставка книг, тексты стихотворений, отпечатанные на листочках.

А. Ахматова

I. На столах лежат четыре перевода оды Горация (без указания авторов).

- Прочитайте эти переводы и попробуйте определить, какой был сделан первым, какой - вторым, какой - третьим. Обоснуйте свой выбор.

- Какая общая тема объединяет эти стихотворения?

- Как вы думаете, почему поэты в разное время (а все произведения созданы за период от 40-х гг. до н.э. до 30х гг. ХIХ в.) обращались к этой теме?

- Учитель читает перевод оды Горация «К Мельпомене» (№ 3). Перевод сделан известным русским советским энтомологом, сыном великого географа и путешественника Петра Петровича Семёнова-Тянь-Шанского, Андреем Петровичем Семёновым-Тян-Шанским(1866-1942). Это был человек высокой культуры, блестяще знавший латынь и древнегреческий язык. Его переводы Горация признаны самыми лучшими, самыми близкими к оригиналу.

Создан памятник мной. Он вековечнее

Меди, и пирамид выше он царственных.

Не разрушит его дождь разъедающий,

Ни жестокий Борей, ни бесконечная

Цепь грядущих годов, в даль убегающих.

Нет, не весь я умру! Лучшая часть моя

Избежит похорон: буду я славиться

До тех пор, пока жрец с девою безмолвною

Входит по ступеням в храм Капитолия.

Будет ведомо всем, что возвеличился

Сын страны, где шумит Ауфид стремительный,

Где безводный удел Давна - Апулия,

Эолийский напев в песнь италийскую

Перелив. Возгордись этою памятной

Ты заслугой моей и, благосклонная

Мельпомена, увей лавром чело моё.

Прочитайте примечания к стихотворению.

Примечания.

- Мельпомена - в древнегреческой мифологии одна из 9 муз, покровительница трагедии.

- Борей - в древнегреческой мифологии бог северного ветра.

- Жрец с девою безмолвною - верховный понтифик ежегодно в сопровождении старшей весталки восходил на Капитолий молить Юпитера о благоденствии Рима.

- Капитолий - один из 7 холмов, на которых возник Древний Рим. В Капитолийском храме проходили заседания сената, народные собрания.

- Ауфид - река в Апулии.

- Давн - легендарный царь Апулии.

- Апулия - область на юге Италии, родина Горация

- Эолийский напев -Гораций говорит, что ему принадлежит заслуга перенесения на италийскую почву греческой лирики, которую он называет «эолийским напевом», потому что главные её представители Алкей и Сафо были эолийцами.

5. Кто такой Гораций? (Квинт Гораций Флакк (65 - 8 гг. до н.э.) - римский поэт.)

6. Вспомните, что такое ода? К кому обращена ода, кто такая Мельпомена? (Торжественное, патетическое стихотворное произведение. Ода классицизма - хвалебная песнь в честь царей, полководцев или победы, одержанной над врагами. Ода должна выражать восторг, воодушевление автора (пафос). Поэтому ей были присущи приподнятый, торжественный язык, риторические вопросы, восклицания, обращения, олицетворение отвлечённых понятий (науки, победы), образы богов, богинь сознательно преувеличены. В плане оды допускался «лирический беспорядок», который выражался в отступлении от стройности в выражении основной темы. Но это было сознательное, строго продуманное отступление («правильный беспорядок»). К музе - покровительнице трагедии.)

7. Кого славит в ней Гораций? Посмотрите в последней строфе. (Себя, поэта.)

8. Какой Памятник создал себе Гораций, по его мнению? В чём он видит свою заслугу? (Его стихотворения, римский поэт к числу своих заслуг относит то, что он впервые перевёл «эолийский напев в песнь италийскую», продолжил создание поэтических произведений вслед за столь почитаемыми им Алкеем, Сафо, Анакреоном.)

П. Что вам известно о М.В. Ломоносове? (Ломоносов - учёный-энциклопедист. Кроме открытий в области физики, химии, он сделал открытия в языкознании и литературе - вспомните хотя бы его теорию «трёх штилей», - был поэтом-реформатором,занимался преобразованием русского стиха и первый перевёл оду Горация.) Читаем перевод М.В. Ломоносова (№ 4).

Что бурный Аквилон сотреть не может,

Не вовсе я умру, но смерть оставит

Пока великий Рим Владеет светом.

Где Давнус царствовал в простом народе,

О т е ч ес т во мое мол ч а т ь не буде т,

Чт о мне беззна т ный ро д препя тст вом не был,

Чтоб несть в Италию стихи эольски

И первому звенеть Алцейской лирой.

Взгордися праведной заслугой, муза,

И увенчай главу дельфийским лавром.

Аквилон - древнеримское название сев.-восточного, иногда - северного ветра. Как и другие ветры, А. представляли божеством, олицетворявшим эту силу природы. Пушкин посвятил ему стихотворение "А.".

Алцейской лирой. Альцей (Алкей) - древнегреческий лирик VII з. до н. э. Писал на эолийском диалекте.

Дельфийским лавром. В Дельфах находился главный храм Аполлона, священным деревом которого считался лавр.

1. Чем этот перевод отличается от перевода Семёнова-Тян-Шанского? Что своё внёс Ломоносов с стихотворение Горация?

Ломоносов первым в нашей литературе заговорил полным голосом о высоком назначении поэта, о том, что его дело не только не уступает, но даже превосходит дела героев и царей.

Переводя строки знаменитой оды Горация и тем также открывая дорогу Державину и Пушкину, Ломоносов, конечно, думал и о себе самом. Недаром он ввёл в свой перевод отсутствующий в подлиннике не только биографический (Гораций происходил из семьи вольноотпущенника, торговца солёною рыбою - см. «Жизнеописание Горация» Гая Светония Транквилла), но и глубоко личный автобиографический мотив.

В этих полных достоинства словах - явный ответ многочисленным недругам Ломоносова и из среды дворянской знати, и из числа его литературных противников, которые неоднократно попрекали его крестьянским происхождением и в лицо которым он бросал: «Кто породою хвалится, тот чужим хвастает».

2. Найдите у Ломоносова строчки, которых нет в предыдущем переводе, где поэт упоминает о своем происхождении. Что говорит в них Ломоносов своим современникам? Какое чувство звучит в этих строчках?

(О т е ч ес т во мое мол ч а т ь не буде т, (т,ч,с,в,м,л,н,б,д)

Чт о мне беззна т ный ро д препя тст вом не был... (ш,т,п,с,м,н,б,з,й,р,в)

(Он славен в своём отечестве, несмотря на простое, не дворянское происхождение. Наверное, чувство горечи и гордости одновременно. Гордости от понимания собственной значимости для России - Ломоносов не мог не понимать, как много он сделал в своей жизни. Горечи из-за неблагодарности власть предержащих, в частности Екатерины П, которая не ценила гения Ломоносова.)

3. Как эти чувства звучат на звуковом уровне? Найдите в этих строчках повторяющиеся согласные звуки. Как называется такой приём? (Звук и «т», «ч», «п» - и очень много сонорных - «м», «н», «л». « В», «л» и «н», по мнению Ломоносова, пристойны к изображению нежных и мягких вещей и действий», а «твёрдые «к», «п» ,»т»...имеют произношение тупое и нет в них ни сладости, ни силы» («Риторика»). Аллитерация. Эта антитеза - горечь и гордость - словно получает своё продолжение на звуковом уровне.)

4. Видит ли какую-то свою особую заслугу Ломоносов в чём-либо? (Нет, в остальном стихотворение - перевод оды Горация.) Что новое превносит Ломоносов в стихотворение?

Ш. Известны и другие переводы оды Горация. Звучит перевод Г.Р.Державина (№ 1).

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,

Металлов твёрже он и выше пирамид;

Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,

И времени полёт его не сокрушит.

Так! - весь я не умру, но часть моя большая,

От тлена убежав, по смерти станет жить,

Доколь славянов род вселенна будет чтить.

Как из безвестности я тем известен стал,

Что первым я дерзнул в забавном русском слоге

О добродетелях Фелицы возгласить,

В сердечной простоте беседовать о Боге

И истину царям с улыбкой говорить.

О Муза! Возгордись заслугой справедливой,

И презрит кто тебя, сама тех презирай;

Непринужденною рукой, неторопливой,

Чело мое зарей бессмертия венчай.

1. Как вы думаете, какой перевод сделан позже? По каким признакам вы догадались? (Второй: слова понятнее, язык менее архаичен: у Ломоносова - «едка древность», «жизнь скончаю», «препятством», «возгордися»; здесь - «славянов» и «вселенна».)

Кто может быть автором этого перевода? По каким признакам вы догадались? (Державин. Фелица - героиня его оды.) Так ли велик разрыв во времени создания этих двух произведений? «Памятник» Ломоносова был опубликован в 1748 году, державинский - в 1795 - почти полвека разделяют эти два произведения. Это и много и мало. Если мы говорим о человеческой жизни, то много. А как, по-вашему, много ли это для языка? К примеру, скажите, сильно ли отличается язык художественных произведений,написанных писателями ХХ века, (Распутина, Астафьева и т. д.) от языка сегодняшних произведений?

2. Какие слова сегодня непонятны в оде Державина? Я попыталась угадать и сделала небольшой словарик.

Комментарий:

Тлен - гниение, разрушение, распад.

Доколь - до тех пор, пока.

Славянов род - здесь: русских людей.

Вселенна - Вселенная.

Чтить - чувствовать и проявлять глубокое уважение к кому-либо .

От Белых вод до Чёрных - от Белого моря до Чёрного.

Рифей - название Уральских гор.

Народах неисчетных - имеется в виду большое количество народов, национальностей, населявших территорию России.

Возгласить - сказать.

Добродетель - положительное нравственное качество человека.

Фелица - героиня оды Г.Р.Державина «Фелица», посвященной Екатерине П. В оде императрица выведена под именем персонажа сказки, написанной самой Екатериной для маленького внука, будущего Александра I.

Чело - лоб.

Комментарий распечатан и лежит на каждой парте.

3. Чем отличается перевод Державина от перевода Ломоносова? Прежде всего объёмом: у Ломоносова четыре строфы, у Державина - пять.)

4. Какие эпитеты использует Державин, говоря о памятнике? (Ч удесный, вечный.) А как называет памятник Ломоносов? Попробуйте найти разницу в интонации. (Знак бессмертия. И мы слышим человечную интонацию у Державина и торжественную - у Ломоносова.)

5. Что нового превносит Державин в следующую строфу? (Звучат личные мотивы: если Ломоносов в переводе идёт вслед за подлинником, то Державин говорит о значимости своего творчества для России, для русских:

И слава возрастёт моя, не увядая,

Доколь славянов род вселенна будет чтить.)

6. Что происходит в следующей строфе? (Поэт понимает, что Россия - огромное многонациональное государство. Говоря о её бескрайних просторах, он «с гордостью рисует картину своей посмертной славы среди многочисленных населяющих Россию народов»(Д.Д. Благой):

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,

Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льёт Урал;

Всяк будет помнить то в народах неисчетных,

Как из безвестности я тем известен стал...

Так мы оказываемся уже не в Древнем Риме, а с в той стране, где «известен» стал Державин - в России.)

- Обратите внимание: поэт не заканчивает предложение в третьей строфе, он продолжает его в четвёртой. Как вы думаете, что даёт такой приём развитию основной мысли стихотворения? А для того чтобы ответить на этот вопрос, попытайтесь определить идею стихотворения Державина . (Лучший памятник поэту - его творчество, его произведения, в которых он «истину царям с улыбкой» говорит. Поэт во второй строфе начинает говорить о значении своего творчества и эта мысль продолжена в третьей, а в четвертой он окончательно определяет свои заслуги перед Отечеством.. Таким образом, просто необходима смысловая связь между строфами, которая обозначена огромным предложением, состоящим из восьми стихов.)

8. Что ставит себе в заслугу поэт? Что означает выражение «дерзнул в забавном русском слоге // О добродетелях Фелицы возгласить»? (Мы знаем, что ода в соответствии с канонами классицизма требовала слов высокого стиля, восхваления подвигов героя. Державин же в оде «Фелице» сумел искренне, простыми, часто разговорными, словами воспеть гуманизм императрицы Екатерины II. Он, один из немногих, позволял себе прямо критиковать те или иные поступки царицы.)

9. Понаблюдайте за лексикой последней строфы. Найдите слова высокого стиля. ( Муза, (что значит это слово?) возгордись, чело, венчай.) Для чего их Державин вводит в стихотворение? Кто такая муза? (Перед нами ода, и Державин, разрушитель всех канонов, тем не менее в последней строфе создаёт интонацию торжественности и славит здесь отнюдь не себя.)

10. К кому обращены последние строфы стихотворений Державина и Ломоносова? В чём разница? (И Ломоносов, и Державин обращаются к музе, но Ломоносов вслед за Горацием призывает её венчать голову лавром - не понятно только чью? Поэта (как Гораций) - «увей лавром чело моё» - или музы? Державин здесь предельно точен: «Чело твое зарей бессмертия венчай». И каков результат? Державинская кажущаяся «простота», его лексика, пришедшая из ХУIII века, понятна и близка нам через двести с лишним лет. И Муза его человечна, справедлива.(Какие эпитеты помогают нам это понять? Обратите внимание на порядок слов - определения стоят после определяемого слова. Как называется такой приём? Для чего он нужен здесь? ).)

11. В чём смысл обращения к Музе? Кто она для поэта?

IV. Имя следующего поэта не назову. Попробуйте угадать сами. (№ 2)

Exegi monumentum.

Я па м ятник себе воздвиг нерукотворный,(м, в, н, р,)

К нему не зарастёт народная тропа,(н, м, р)

Вознёсся выше он главою непокорной (в, н, л, р)

Александрийского столпа. (л, н, р)

Нет, весь я не умру - душа в заветной лире (н, м, р, в, л)

Мой прах переживёт и тлeнья убежит -

И славен буду я, доколь в подлунном мире

Жив будет хоть один пиит.(глухие согласные)

Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,

И назовёт меня всяк сущий в ней язык,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий

Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я свободу

И милость к падшим призывал.

Веленью Бoжию, о муза, будь послушна,

Обиды не страшась, не требуя венца;

Хвалу и клевету приeмли равнодушно

И не оспоривай глупца.

____________________________

"Я воздвиг памятник" (лат.). Эпиграф взят из произведений

Горация, знаменитого римского поэта (65-8 гг. до н. э.).

Пиит - поэт.

Александрийский столп - колонна, поставленная в честь царя

Александра I на Дворцовой площади в Петербурге.

«Всяк сущий в ней язык» - дренеславянское слово «народности».

Тунгус - эвенки, живущие в Западной Сибири, и эвены, живущие по берегам Охотского моря.

1. Как вы понимаете первую строфу, в частности эпитеты: памятник нерукотворный, главою непокорной, народная тропа? Найдите повторяющиеся согласные звуки в первой строфе. Какой образ они создают в этой части стихотворения? (Преобладают сонорные н, р, а также близкий к ним в. Возникает образ мощного, могучего поэта.)

Вообще для этого стихотворения характерно обилие сонорных звуков. Понаблюдайте за звукописью следующей строфы. Какова её тональность, чем отличается от 1 строфы? Лиризм этой строфы подчеркивается обилием звука л . А в последнем стихе (жив будет хоть один пиит) словно подводится черта, итог - глухих согласных звуков больше, ассонанс и .

2. Попробуйте определить общую тональность оды. В чём проявляется исповедальный характер стихотворения? Что подчёркивает поэт как главное в своём творчестве? Что ставит себе в заслугу? (Народность, гуманизм, вольнолюбивое содержание поэзии: не зарастёт народная тропа к памятнику; «чувства добрые я лирой пробуждал», «в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал» .) Какой ещё русский поэт ХIХ века имеет право так сказать о себе? Назовите несколько произведений А.С.Пушкина, в которых наиболее ярко проявились указанные черты его творчества.

3. Во второй и третьей строфах поэт утверждает значение своего творчества для народов России, чем его утверждение отличается от утверждения Державина? (Пушкин считает себя не только поэтом многонациональной страны и обращается ко всем народам, населяющим его родину, как к равным(Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой...) , но и понимает всемирное значение своего творчества: « И славен буду я, доколь в подлунном мире // Жив будет хоть один пиит».)

4. Попробуйте отсечь от стихотворения последнюю строфу. Что потеряет произведение? Сравните начало стихотворения и его конец. («Стихотворение, которое мы условно называем «Памятник» , до сих пор вызывает споры, особенно его последняя строфа. Смысл её некоторые литературоведы считают не до конца прояснённым. А между тем в ней речь идет не только и не столько об узко биографических фактах, сколько о принципах поэзии, о её независимости от пристрастных мнений, от попыток подчинить её ложным идеалам.» (Учебник-практикум).

«... Мысли последней строфы вытекают не только из общего мировоззрения Пушкина, но и не менее того из строя идей самого стихотворения «Памятник». Они являются самым прямым развитием того, что сказано в самом начале: « Вознесся выше он главою непокорной // Александрийского столпа». Намеченная и заданная этими словами мысль о непокорности поэта всякой земной власти, о его высокой независимости получает в последней строфе развёрнутый и окончательный вид.

Правда, в последней строфе косвенным образом отстаивается также независимость поэта и от народа. Однако в и в этом ничего неожиданного и странного нет <...>.

Народу Пушкин служил всей своей жизнью,всем своим творчеством. Но служил он не послушный ему, не подчиняясь, а свободно - в соответствии со своим высоким пониманием истины и добра.» (Е. А. Маймин. Пушкин. Жизнь и творчество. - Учебник-практикум.)