Союз как служебная часть речи союзные слова. Служебные части речи: союзы. Правописание союзов

Союзы - это слова служебной части речи, служащие для связи однородных членов простого предложения и частей сложного предложения - сложносочиненного и сложноподчиненного: Старость ходит осторожно и подозрительно глядит (П.); Все ее знали, и никто не замечал (П.); Он понял, что рассказ все-таки необходимо закончить, чтобы не вызвать еще большего подозрения (Грин).

По структуре союзы делятся на простые и составные.

Простые союзы (непроизводные и, а, но и др. и производные когда, если и др.) неделимы и несоотносимы в современном русском языке со знаменательными частями речи. Составные союзы, например: в то время как, потому что, так как и др., соотносительные с существительными, местоимениями и наречиями, расчленяются на отдельные компоненты.

По синтаксическим функциям союзы подразделяются на сочинительные и подчинительные.

Сочинительные союзы соединяют однородные члены предложения, а также части сложносочиненных предложений. По своему значению эти союзы делятся на

- соединительные: и, да (в значении и); и...и, ни...ни;

- сопоставительные: не только...но и, как...так и;

- противительные: а, но, да (в значении но), однако, же, зато;

- разделительные: или, или...или, либо, либо...либо, то...то, не то...не то, то ли...то ли;

- присоединительные: да и, также, тоже.

Некоторые подчинительные союзы могут распадаться на две части, например, потому что, с тех пор как и др.: одна часть образует соотносительное слово в главной части предложения, другая - союз в придаточной.

Подчинительные союзы делятся на

- временные (когда, едва, лишь, пока, покамест, покуда, лишь только, с тех пор как);

- причинные (так как, потому что, оттого что, вследствие того

- целевые (чтобы, для того чтобы);

- следствия (так что);

- условия (если, ежели, коли);

- уступительные (хотя, пускай, несмотря на то что);

- сравнительные (как, как будто, будто, словно);

- изъяснительный (что).

В функции союзов могут использоваться местоимения, которые в таком случае называются союзными словами. Выполняя роль союзов, т.е. служа средством связи, союзные слова, в отличие от союзов, являются членами придаточной части предложения. Ср.: Что посеешь, то и пожнешь.(что - относительное слово, дополнение); Я глуп, что осердился (что - союз).

По употреблению союзы представляют собой три разновидности:

- одиночные, употребляющиеся один раз. Из сочинительных союзов типичным в этом отношении является союз но (подчинительные союзы обычно одиночны). Например: Ученый малый, но педант (П.);

- повторяющиеся: и...и, или...или, либо...либо, ни...ни, то...то и др. Например: Ни отзыва, ни слова, ни привета (Апухтин);

- двойные, компоненты которых взаимно связаны по употреблению. Двойными могут быть сочинительные союзы (как...так и, не только...но и): Пушкин создал различные произведения как в стихах, так и в прозе; или подчинительные союзы (если...то; так как...то, лишь только...как и др.). Например: И если кто виноват, то я один (Л. Т.).

Слово «союз» является калькой с латинского “conjunction” – это неизменяемое служебное , которое является формальным средством соединения синтаксических единиц.

Чести некоторых составных союзов («не только… но и», «как… так и») находятся при разных однородных членах предложения или в разных предложениях, входящих в состав сложного.

Состоящие из одного называются простыми: «и», «а», «но», «или», «да», «как», «либо», «что», «будто». А союзы, представляющие собой комбинацию знаменательных и незнаменательных слов, являются составными. Например: «между тем как», «то есть», «как только», «несмотря на то что», «ввиду того что», «в то время как», «по мере того как» и другие.

Союзы подразделяются на сочинительные и подчинительные.

Сочинительные союзы передают равноправные, независимые отношения между однородными членами или частями сложного. Например: «Дом стоял на возвышенности, и оттуда открывался широкий вид». В этом сочинительный союз «и» связывает 2 простых предложения в составе сложного. А в предложении: «Легкий ветер, то утихал, то просыпался вновь» - союз «то… то» связывает однородные члены предложения.

Подчинительные союзы передают неравноправные, зависимые отношения между частями сложного предложения. К примеру: «Нам хотелось (чего?), чтобы скорее» (придаточное изъяснительное). Или: «Книга выйдет (при каком условии?), если она будет принята издательством» (придаточное условия).

Виды сочинительных и подчинительных союзов

Делая морфологический разбор союза, необходимо указать его значение и морфологические признаки (сочинительный или подчинительный; неизменяемое слово), а также обозначить его синтаксическую роль.

Сочинительные союзы подразделяются на:

1) Соединительные, к которым относятся «и», «да», «не только… но и», «как… так и». Например: «Как , так и сегодня идет снег».

2) Противительные: «но», «а», «да» (в значении «но»), «зато», «однако же». К примеру: «Мы в разных странах рождены, но все мы не хотим войны!»

3) Разделительные, к этой группе относятся союзы «или», «либо», «то… то», «не то… не то». Например: «То справа, то слева гул падающих деревьев».

В свою очередь, подчинительные союзы делятся на:

1) Временные: «когда», «прежде чем», «пока», «лишь». Например: «Мы еще спали, когда раздался телефонный ».

2) Изъяснительные, к этой группе относятся: «что», «чтобы», «как» и другие. К примеру: «Он говорил, что его навестил друг».

3) Причинные: «так как», «потому что», «благодаря тому что». «Так как солнце село, стало зябка».

4) Условные: «если», «раз», «как скоро», «ли», «если бы». К примеру: «Если бы вы только захотели, если бы вы только знали».

5) Уступительные: «хотя», «несмотря на то что». «Хотя уже наступило утро, город еще спал».

6) Целевые: «чтобы», «с тем чтобы», «для того чтобы». Например: «Чтобы полюбить музыку, надо ее слушать».

Тема урока: Союз как часть речи.

Тип урока: вводный урок

Дидактическая цель: создать условия для осознания и осмысления

учебного материала, применение его в знакомой и

новой учебной ситуации, проверки уровня усвоения

системы знаний и умений средствами технологии

развивающего обучения.

Образовательные технологии: личностно-ориентированное развивающее

обучение.

Методы обучения: репродуктивный, частично-поисковый.

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая,

индивидуальная, коллективная.

Приёмы контроля: устный, письменный.

Форма контроля знаний: индивидуальный, текущий.

Аппаратное и программное обеспечение: учебник, мультимедийный

компьютер, интерактивная доска, экран.

Цели по содержанию урока:

Обучающие: повторить и обобщить теоретические сведения о союзе как служебной части речи, его морфологических признаках, роли в предложении; о союзных словах, их роли в предложении и отличии от подчинительных союзов; научить обнаруживать союзы, отличать их от наречий и местоимений с частицами; правильно писать; определять вид сложного предложения, различать сложносочиненное предложение и предложение с однородными членами, правильно ставить знаки препинания в них; правильно и уместно пользоваться союзными конструкциями в речевой практике, определять роль союза в построении текста.

Развивающие: развивать навык грамотной устной и письменной связной речи, аналитическое и логическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные знания с помощью языковых средств; развивать общую культуру, кругозор учащихся.

Воспитательные: воспитывать в детях интерес к данной теме, истории русского языка, дружелюбие, внимательность к людям, толерантность.

ХОД УРОКА

1. Организационный момент.

Учитель:

Прозвенел звонок, внимание, Хорошо, что все без опоздания.

Учитель: Добрый день, ребята! Прежде чем начать урок, я попрошу вас посмотреть на гостей и подарить им улыбки. Улыбнитесь друг другу, подарите и мне свои улыбки! Спасибо! Улыбка всегда располагает к общению. Каждый урок - это урок получения знаний, необходимых в жизни. Сегодня вы должны доказать это себе и мне.

2. Объявление темы урока, постановка цели.

Учитель: Ребята, посмотрите, пожалуйста, на доску. Я предлагаю вам задание на логику. Вы видите 4 картинки, которые объединены одним словом. Вы уже догадались, какое это слово? (Союз) Правильно. А какое еще значение имеет слово союз? (Это часть речи) Совершенно верно! Давайте откроем рабочие тетради и запишем тему урока.

Теперь займемся постановкой целей урока. Скажите, пожалуйста, вы уже знаете что-нибудь о союзе? Тогда первым делом нам нужно повторить. Но вы также знаете, что с каждым годом мы узнаем все больше и больше нового и интересного, поэтому нам нужно узнать., закрепить. а потом и проверить.

3. Фронтальный опрос.

Учитель: Начнем с повторения. Какую часть речи мы называем союзом? (Союз - это служебная часть речи, которая служит для связи однородных членов или частей сложного предложения)

Учитель: Чем отличаются служебные части речи от самостоятельных, знаменательных? (В отличие от самостоятельных частей речи, служебные не изменяются и не являются членами предложения)

4. Просмотр видео. Беседа.

Учитель: Давайте просмотрим видео и запишем в тетрадь для правил схему, которую оно содержит. Вопросы. Какими бывают союзы по строению? А по употреблению? Что вы узнали о сочинительных союзах? Что вы можете рассказать о подчинительных союзах?

5. Слово учителя.

Учитель: Не все знают, что союз - древнее название части речи и по происхождению является греческим. Несмотря на то, что это количественно небольшая группа служебных слов, по частоте употребления она занимает седьмое место. И главенствует в ней союз И . Кстати, очень любил этот союз А. С. Пушкин. Свидетельство тому - строки из его произведений. Обратите внимание, как намеренно часто использует А.С. Пушкин союз И . На использовании союзов основано стилистическое средство художественной изобразительности, которое называется многосоюзием, которое замедляет фразу, придаёт предложению плавность, усиливает выразительность речи.

Учитель: А теперь, ребята, внимание! Перед вами строки из произведения А.С. Пушкина.

Читает ученик.

Пирует Петр. И горд, и ясен. И славы полон взор его. И царский пир его прекрасен.

(Поэма А.С. Пушкина "Полтава")

Учитель: Можно ли назвать этот небольшой отрывок текстом? (Да, потому что предложения связаны по смыслу и грамматически)

Учитель: А с помощью какой части речи осуществляется грамматическая связь предложений в тексте? (С помощью союза и)

Учитель: Значит, какой можно сделать вывод о роли союза в тексте?

Учащиеся самостоятельно приходят к выводу, что союз является средством художественной изобразительности, а также средством связи отдельных предложений в тексте.

6. Закрепительные упражнения.

Учитель: Верно. А еще сочинительные союзы соединяют однородные члены предложения и части сложносочинённого предложения, а подчинительные - части сложноподчинённого. Выполняя такую работу, союзы способствуют и созданию текста.

Учитель: Внимание на доску. (читает ученик)

Жила-была на свете девушка по имени Любовь. Скучно ей было жить на земле без подружки. Решила обратиться она к старому, седому волшебнику:

Помоги мне, дедушка, выбрать подружку, чтобы я могла дружить с нею всю отпущенную мне жизнь.

Подумал волшебник и сказал:

Приходи ко мне завтра утром, когда первые птицы запоют, и роса еще не просохнет…

Утром, когда алое солнце осветило землю, пришла любовь в условленное место… Пришла и видит: стоят пять прекрасных девушек, одна другой краше.

Вот, выбирай,- сказал волшебник, - одну зовут Радость, другую - Удача, третью - Красота, четвертую - Печаль, пятую - Доброта.

Они все прекрасны, - сказала Любовь. - Не знаю, кого и выбрать…

Твоя правда, - ответил волшебник, - они все хороши, и ты в жизни еще встретишься с ними, а, может, и дружить будешь, но выбери одну из них. Она и будет тебе подружкой на всю жизнь.

Подошла Любовь к девушкам поближе и посмотрела в глаза каждой. Задумалась Любовь.

А кого выбрали бы вы? Почему? (Ответы )

Любовь подошла к девушке по имени Доброта и протянула ей руку.

Почему Любовь выбрала Доброту? (Ответы)

Учитель: Докажите, что это текст. (Потому что предложения связаны по смыслу и грамматически)

Учитель: При помощи чего наблюдается смысловая и грамматическая связь в тексте? (При помощи союзов)

Учитель: Верно. Назовите союзы и их морфологические признаки. (Называют, записывают)

Учитель: Как бы вы озаглавили этот текст? (Варианты ответов: “Подружка”.)

Учитель: Какая проблема поднимается в тексте? Аргументируйте свой ответ. (Проблема выбора друзей, товарищей, знакомых)

Учитель: Добрый человек, ребята, доставит вам радость, принесёт удачу, наполнит вас красотой. Добрый человек проявит терпимость к другим людям, посочувствует, поможет. Это человек, который обладает чувством самоуважения и уважаемый окружающими. Как можно одним словом назвать все эти качества? (Толерантность)

Учитель: Верно. Молодцы. Немножко из истории… в XVIII-XIX веках во Франции жил некто Толейран Перигор, князь Беневентский. Он отличался тем, что при разных правительствах оставался неизменно министром иностранных дел. Это был человек, талантливый во многих областях, но более всего - в умении учитывать настроения окружающих, уважительно к ним относиться, искать решение проблем способом, наименее ущемляющим интересы других людей. И при этом сохранять свои собственные принципы, стремиться к тому, чтобы управлять ситуацией, а не слепо подчиняться обстоятельствам. С именем этого человека связано понятие “толерантность ”.

Учитель: Толерантность - это социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность необходима по отношению к особенностям различных народов, наций и религий. Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание других культур, способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности.

7. Физминутка.

Учитель:

Вижу я, что вы устали, Позову Весельчака. Проведёт он физминутку, Всем понравится она.

Физминутка. (Танцевальные движения)

Учитель: А сейчас я предлагаю вам выполнить следующее задание. Рассмотрите схемы, составьте по ним предложения и объясните, какой союз употреблен в каждом из предложений, и, главное, что он соединяет.

2. , (потому что)

Задание выполняется в рабочих в тетрадях. Дети читают свои предложения и объясняют, какой союз употреблен и что он соединяет.

Учитель: Итак, мы вспомнили, какая часть речи называется союзом, установили его роль в предложении и тексте. Вспомнили и назвали морфологические признаки союза.

7. Самостоятельная проверочная работа.

Теперь вам предстоит небольшая самостоятельная работа. Давайте откроем учебники на стр. 183 и выполним упражнения. 1 вар - упр. 425, 2 вар - упр. 427.

8. Игра «Путаница»

Ребята, давайте поиграем в игру «Путаница». На экране вы видите пословицы, но начало и конец у них перепутались, вам нужно собрать пословицы. Я раздам вам листочки, на которых вы и запишете правильные пословицы, указывая в них союзы. Как мы выделяем союзы в предложении?

9. Итог урока.

Учитель: Какая была тема урока? Какие цели мы преследовали по ходу всего урока? Какие виды работы мы выполнили? Как вы считаете, мы достигли цели урока? Как вы оцениваете свою работу на уроке?

10. Рефлексия

Учитель:

А сейчас я попрошу, чтобы вы сами оценили себя и свою работу на уроке. Для этого нам нужно вспомнить фразеологизмы. Например, спустя рукава, не покладая рук, как белка в колесе, засучив рукава, в поте лица, ни в зуб ногой, пропустить мимо ушей, как свои пять пальцев и т.д. Свои ответы записывайте на листочки и сдавайте их.

Оценки за работу на уроке.

11. Домашнее задание.

Упражнение 1 вар - 430, 2 вар - 431, пар 52, стр. 182.

Учитель: Сядьте удобно, закройте глаза и прикройте их сверху ладонями.

Отдохнём одну минутку, Восстановим зоркость глаз И почувствуем всем телом, Как тепло согрело нас. Как уютно в нашем классе, Нет печали, нет тревог. Потрудились славно дети, Завершается урок.

1. Союз как часть речи.

2. Значения союзов.

3. Синтаксические отношения, выражаемые союзами.

4. Типы союзов по структуре.

§ 1. Союз как часть речи.

Союзы - это служебные слова, выражающие синтаксические отношения между членами предложения, частями сложного предложения и отдельными предложениями: 1) Мать слушала его слабый, вздрагивающий и ломкий голос. Речь его лилась тяжело, но свободно (Горький). Союзыи, но соединяют однородные члены предложения. 2)Небо по-прежнему оставалось серым, но дождя не было, и сквозь плотную пелену туч вuднелось солнце (Н. Никитин). Союзыно, и соединяют части сложного предложения. 3)Намерение разыскать сына не оставляло его. Но оно зрело рывками – то заноет сердце, то притихнет и забудется (Федин). Союзно соединяет отдельные предложения.

Союзы занимают строго определенное место в предложении, но не являются членами предложения. Как и предлоги, они выражают разнообразные синтаксические отношения.

Будучи неизменяемыми словами, союзы не имеют специальных морфологических показателей для выражения синтаксических отношений и не используются в морфологии. Cоюзы не изолированы от остальных разрядов слов. Они формируются на базе различных частей речи (местоимений, наречий, модальных слов и частиц и т.д.). В современном русском языке пополнение союзов за счет других частей речи является живым и активным процессом. В связи с этим «в русском языке расширяются и умножаются разряды гибридных или переходных слов и выражений, совмещающих значения союзов со значениями других грамматических категорий». Так, своеобразно совмещают значения модальных слов и союзовнапротив, правда, тем не менее, будто, точно, вместе с тем, к тому же и т. д., значения наречий и союзовпотом, зато, едва, покамест, пока и т. п. Не всегда легко провести здесь границы полисемии и омонимии, об этом свидетельствуют материалы толковых словарей.

Наконец, союзы могут переходить в другие части речи. Например, союз но , обозначая «возражение, препятствие», употребляется в функции несклоняемого существительного:Есть маленькое но . Никаких но -выполняйте приказ.

В функции союзов употребляются многие самостоятельные слова, относящиеся к различным частям речи (союзные, относительные слова): кто, что, сколько, какой, который, чей, где, куда, когда, почему, откуда, зачем и др.

§ 2. Значения союзов.

Союзы выражают отвлеченные синтаксические отношения. В их семантике, как и в семантике предлогов, совмещаются лексические и грамматические значения. Грамматическое (категориальное) значение союзов - это общее указание на связь синтаксических единиц, на характер синтаксической связи между ними.По грамматическим значениям союзы делятся на сочинительные и подчинительные.

Лексическое значение союзов - это указание на конкретные типы синтаксических отношений. Таковы пространственные, вpeмeнныe, целевые, причинные, определительные, сравнительные и т. п. значения и их оттенки. Например, в словаре С. И. Ожегова союзили характеризуется так: «1. разделительный. Связывает два или несколько предложений, а также однородные члены предложения, находящиеся в отношениях взаимоисключения.Он или я.Ил и она уйдет, или ты меня больше не увидишь... 2.присоединительный. Употр. при присоединении последнего члена перечисления, при дополнении предшествующего.Поищи хорошенько на столе, на полках или в шкафу. 3. противительный. Иначе, в противном случае.Уйди, или наговорю тебе лишнего. 4. вопросительный. Употр. в начале предложения в знач.разве, неужели (разг.).Или ты не знаешь об этом?... 5. пояснительный. Употр. для соединения разных названий одного понятия в знач. «иначе».Аэроплан , или самолет».

Лексическая полисемия особенно развита среди простых, непроизводных союзов. Круг отношений, выражаемых ими, очень широк. Слабость лексического и морфологического веса таких союзов компенсируется их семантико-синтаксической нагруженностью. Например, в словаре под ред. Д. Н. Ушакова союз да зафиксирован в соединительном(День да ночь -сутки прочь. Поговорка), присоединительном(Шел яодин, да еще ночью), противительном(На ель ворона взгромоздясь, Позавтракать совсем было уж собралась, Да призадумалась. Крылов) значениях;и употребляется в соединительном(Она забыла стыд и честь. Пушкин), присоединительном(Вчера nолучил денежный перевод, и очень кстати, потому чmo сидел без денег), перечислительном(И nращ , и стрела , и лукавый кинжал щадят победителя годы. Пушкин), повествовательном(Жили-были три брата, и жили они очень бедно. И нашли гору золота. Сказка), усилительном(И этот мерзавец смеет уверять в своей добросовестности! Пушкин), уступительном(И хочется пойти к товарищу, да некогда), противительном(Мужчина, и плачет!) значениях.

Многозначны и подчинительные союзы: союз что выражает сравнительные, временные, изъяснительные, количественные, следственные, причинные значения,как : временные, .сравнительные, условные, причинные, присоединительные и другие значения.

Союз – служебная часть речи, которая связывает однородные члены, простые предложения в составе сложного, а так же предложения в тексте.

Союз – служебная часть речи, которая связывает однородные члены, простые предложения в составе сложного, а так же предложения в тексте.

Союзы бывают простыми, например: и, а, когда, если В некоторых случаях конкретизатор, подключаемый к простому союзу, становится компонентом составного союза: а именно, а также. составными например: потому что; не только… но и; так как; как будто Типичным способом конкретизации подчинительных союзов является их соединение с предложными сочетаниями, например: после того как, ввиду того что, несмотря на то что, вопреки тому что, не в пример тому как, подобно тому как; в результате такого соединения образуется составной союз;

Союзы бывают простыми, например: и, а, когда, если В некоторых случаях конкретизатор, подключаемый к простому союзу, становится компонентом составного союза: а именно, а также. составными например: потому что; не только… но и; так как; как будто Типичным способом конкретизации подчинительных союзов является их соединение с предложными сочетаниями, например: после того как, ввиду того что, несмотря на то что, вопреки тому что, не в пример тому как, подобно тому как; в результате такого соединения образуется составной союз;

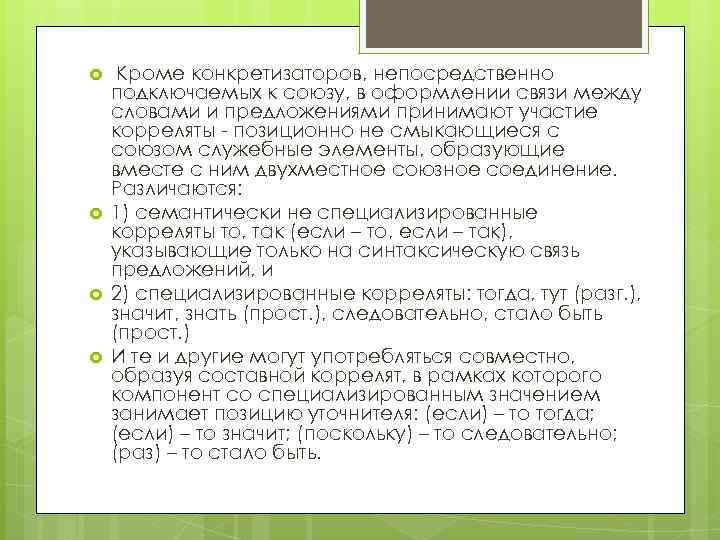

Кроме конкретизаторов, непосредственно подключаемых к союзу, в оформлении связи между словами и предложениями принимают участие корреляты - позиционно не смыкающиеся с союзом служебные элементы, образующие вместе с ним двухместное союзное соединение. Различаются: 1) семантически не специализированные корреляты то, так (если – то, если – так), указывающие только на синтаксическую связь предложений, и 2) специализированные корреляты: тогда, тут (разг.), значит, знать (прост.), следовательно, стало быть (прост.) И те и другие могут употребляться совместно, образуя составной коррелят, в рамках которого компонент со специализированным значением занимает позицию уточнителя: (если) – то тогда; (если) – то значит; (поскольку) – то следовательно; (раз) – то стало быть.

Кроме конкретизаторов, непосредственно подключаемых к союзу, в оформлении связи между словами и предложениями принимают участие корреляты - позиционно не смыкающиеся с союзом служебные элементы, образующие вместе с ним двухместное союзное соединение. Различаются: 1) семантически не специализированные корреляты то, так (если – то, если – так), указывающие только на синтаксическую связь предложений, и 2) специализированные корреляты: тогда, тут (разг.), значит, знать (прост.), следовательно, стало быть (прост.) И те и другие могут употребляться совместно, образуя составной коррелят, в рамках которого компонент со специализированным значением занимает позицию уточнителя: (если) – то тогда; (если) – то значит; (поскольку) – то следовательно; (раз) – то стало быть.

Союзы делятся на сочинительные и подчинительные. 1. Сочинительные союзы связывают однородные члены и равноправные по смыслу простые предложения в составе сложного предложения, которое называется сложносочинённым. 2. Подчинительные союзы связывают простые предложения в сложном предложении, которое называется сложноподчинённым. В таком сложном предложении одно подчинено по смыслу другому, то есть от одного предложения к другому можно поставить вопрос.

Союзы делятся на сочинительные и подчинительные. 1. Сочинительные союзы связывают однородные члены и равноправные по смыслу простые предложения в составе сложного предложения, которое называется сложносочинённым. 2. Подчинительные союзы связывают простые предложения в сложном предложении, которое называется сложноподчинённым. В таком сложном предложении одно подчинено по смыслу другому, то есть от одного предложения к другому можно поставить вопрос.

Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении Между простыми предложениями в союзном сложном предложении ставится запятая.

Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении Между простыми предложениями в союзном сложном предложении ставится запятая.

Сочинительные союзы По значению сочинительные союзы делятся на три группы: 1. соединительные: и, да (=и), не только – но и, как – так и; 2. противительные: а, но да (=но), однако (же), зато 3. разделительные: или, либо то – то, не то – не то.

Сочинительные союзы По значению сочинительные союзы делятся на три группы: 1. соединительные: и, да (=и), не только – но и, как – так и; 2. противительные: а, но да (=но), однако (же), зато 3. разделительные: или, либо то – то, не то – не то.

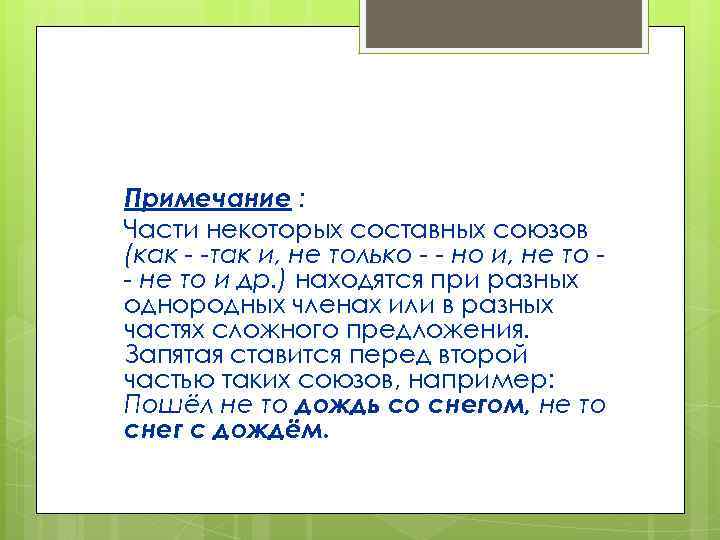

Примечание: Части некоторых составных союзов (как - -так и, не только - - но и, не то - не то и др.) находятся при разных однородных членах или в разных частях сложного предложения. Запятая ставится перед второй частью таких союзов, например: Пошёл не то дождь со снегом, не то снег с дождём.

Примечание: Части некоторых составных союзов (как - -так и, не только - - но и, не то - не то и др.) находятся при разных однородных членах или в разных частях сложного предложения. Запятая ставится перед второй частью таких союзов, например: Пошёл не то дождь со снегом, не то снег с дождём.

Подчинительные союзы По значению подчинительные союзы бывают 1. причинными (потому что, оттого что, так как, ввиду того что, благодаря тому что, вследствие того что, в связи с тем что и др.), 2. целевыми (чтобы (чтоб), для того чтобы, с тем чтобы и др.), 3. временными (когда, едва, лишь только, пока и др.), 4. условными (если, если бы, раз, ли, как скоро и др.), 5. сравнительными (как, будто, словно, как будто, точно и др.), 6. изъяснительными (что, чтобы, как, и др.).

Подчинительные союзы По значению подчинительные союзы бывают 1. причинными (потому что, оттого что, так как, ввиду того что, благодаря тому что, вследствие того что, в связи с тем что и др.), 2. целевыми (чтобы (чтоб), для того чтобы, с тем чтобы и др.), 3. временными (когда, едва, лишь только, пока и др.), 4. условными (если, если бы, раз, ли, как скоро и др.), 5. сравнительными (как, будто, словно, как будто, точно и др.), 6. изъяснительными (что, чтобы, как, и др.).

Примечание: В предложении с изъяснительным союзом как от первой части сложного предложения ко второй можно поставить вопрос косвенного падежа.

Примечание: В предложении с изъяснительным союзом как от первой части сложного предложения ко второй можно поставить вопрос косвенного падежа.

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы Союзы также, тоже, чтобы (чтоб) пишутся слитно. Их следует отличать от сочетаний так же (наречие с частицей), то же, что бы (местоимения с частицами). В этих сочетаниях частицы же, бы, как правило, могут быть опущены или переставлены на другое место. Союзы также, тоже можно заменить союзом и, а союз чтобы – составным союзом для того чтобы. Отец также (=и) учился в институте (же нельзя опустить). Сын учился так же хорошо, как и отец (же можно опустить).

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы Союзы также, тоже, чтобы (чтоб) пишутся слитно. Их следует отличать от сочетаний так же (наречие с частицей), то же, что бы (местоимения с частицами). В этих сочетаниях частицы же, бы, как правило, могут быть опущены или переставлены на другое место. Союзы также, тоже можно заменить союзом и, а союз чтобы – составным союзом для того чтобы. Отец также (=и) учился в институте (же нельзя опустить). Сын учился так же хорошо, как и отец (же можно опустить).