Граница российской империи в 19 веке. Состав российской империи. Освобождение от Наполеона

1. Социально-экономическое и политическое развитие России при Александре 1.

2. Внутренняя и внешняя политика Николая 1.

3. Реформы Александра 2 и их значение.

4. Основные особенности развития страны в пореформенный период.

К началу 19 века Россия представляла собой крупнейшую мировую державу, простиравшуюся от Балтийского моря до Тихого океана, от Арктики до Кавказа и Чёрного моря. Численность населения резко возросла и составила 43,5 млн. чел. Примерно 1 % населения составляло дворянство, также немногочисленно было православное духовенство, купечество, мещанство, казачество. 90 % населения составляли государственные, помещичьи и удельные (бывшие дворцовые) крестьяне. В изучаемый период в социальном строе страны всё отчётливее проявляется новая тенденция- сословный строй постепенно изживает себя, строгое разграничение сословий уходит в прошлое. Новые черты появились и в экономической сфере- крепостничество тормозит развитие помещичьего хозяйства, формирование рынка рабочей силы, рост мануфактур, торговли, городов, что свидетельствовало о кризисе феодально-крепостнической системы. Россия остро нуждалась в реформах.

Александр 1 при вступлении на престол ((1801-1825) объявил о возрождении екатерининских традиций правления и восстановил действие отменённых отцом Жалованных грамот дворянству и городам, возвратил из опалаы из ссылки около 12 тысяч репрессированных лиц, открыл границы для выезда дворян, разрешил подписку на иностранные издания, упразднил Тайную экспедицию, объявил свободу торговли, объявил о прекращении пожалований казённых крестьян в частные руки. Ещё в 90-е гг. при Александре сложился кружок молодых единомышленников, которые сразу после его воцарения вошли в состав Негласного комитета, ставшего фактически правительством страны. В 1803 г. подписал указ о «вольных хлебопашцах», по которому помещики могли отпускать своих крепостных на волю с землёй за выкуп целыми селениями или отдельными семьями. Хотя практические результаты этой реформы были невелики (0,5 % д.м.п.), основные её идеи легли в основу крестьянской реформы 1861 г. В 1804 г. была начата крестьянская реформа в Прибалтике: здесь были чётко определены платежи и размеры повинностей крестьян, введён принцип наследования земель крестьянами. Особое внимание император уделил реформе органов центрального управления- в 1801 г. создал Непременный Совет, заменённый в 1810 г. Государственным советом. В 1802- 1811 гг. система коллегий была заменена 8 министерствами: военным, морским, юстиции, финансов, иностранных дел, внутренних дел, коммерции и народного просвещения. Сенат при Александре 1 приобрёл статус высшей судебной инстанции и осуществлял контроль за местными властями. Большое значение имели проекты реформ, выдвинутые в 1809-1810 гг. статс-секретарём, заместителем министра юстиции М.М. Сперанским. Государственные реформы Сперанского предполагали чёткое разделение властей на законодательную (Государственная Дума), исполнительную (министерства) и судебную (Сенат), введение принципа презумпции невиновности, признание избирательных прав за дворянами, купцами и государственными крестьянами и возможности низших сословий переходить в высшие. Экономические реформы Сперанского предусматривали сокращение государственных расходов, введение специального налога на помещичьи и удельные имения, прекращение выпуска не обеспеченных ценностями облигаций и др. Реализация этих реформ привела бы к ограничению самодержавия, отмене крепостного права. Поэтому реформы вызвали недовольство дворян и подверглись критике. Александр 1 отправил Сперанского в отставку и сослал сначала в Нижний, а затем в Пермь.

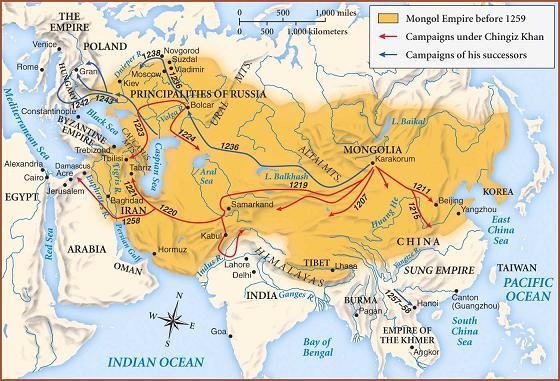

Необычайно активной и плодотворной была внешняя политика Александра. При нём в состав России оказались включены Грузия (в результате активной экспансии Турции и Ирана в Грузию последняя обратилась за покровительством к России), Северный Азербайджан (в результате русско-иранской войны 1804-1813 гг.), Бессарабия (в результате русско-турецкой войны 1806-1812 гг.), Финляндия (в результате русско-шведской войны 1809 г.). Главным направлением внешней политики в начале 19 в. была борьба с наполеоновской Францией. К этому времени значительная часть Европы уже была оккупирована французскими войсками, в 1807 г. после ряда поражений Россия подписала унизительный для неё Тильзитский мир. С началом Отечественной войны в июне 1812г. император находился в составе действующей армии. В Отечественной войне 1812 г. можно выделить несколько этапов:

1.12 июня- 4-5 августа 1812 г.- французская армия переправляется через Неман (220-160) и движется к Смоленску, где состоялось кровопролитное сражение между армией Наполеона и объединившимися армиями Барклая-де Толли и Багратиона. Французская армия потеряла 20 тысяч солдат и после 2-хдневного штурма вошла в разрушенный и сожженный Смоленск.

1.13 5 августа -26 августа- наступление Наполеона на Москву и Бородинское сражение, после которого Кутузов оставляет Москву.

1.14 сентябрь- начало октября 1812г.- Наполеон грабит и сжигает Москву, войска Кутузова пополняются и отдыхают в Тарутинском лагере.

1.15 начло октября 1812 г.- 25 декабря 1812 г.- усилиями армии Кутузова (сражение под Малоярославцем 12 октября) и партизан движение армии Наполеона на юг было остановлено, он возвращается по разорённой Смоленской дороге; большая часть его армии погибает, сам Наполеон тайно бежит в Париж. 25 декабря 1812 г. Александр опубликовал специальный манифест об изгнании врага из России и окончании Отечественной войны.

Однако изгнание Наполеона из России не давало гарантий безопасности страны, поэтому 1 января 1813 г. русская армия перешла границу и начала преследование противника- к весне была освобождена значительная часть Польши, Берлин, а в октябре 1813г. после создания антинаполеоновской коалиции в составе России, Англии, Пруссии, Австрии и Швеции в знаменитой «битве народов» под Лейпцигом армия наполеона потерпела поражение. В марте 1814 г. союзные войска (русская армия- во главе с Александром 1) вошли в Париж. На Венском конгрессе 1814г. территория Франции была восстановлена в дореволюционных границах, а в состав России перешла значительная часть Польши вместе с Варшавой. Кроме того, Россией, Пруссией и Австрией был создан Священный союз для совместной борьбы с революционным движением в Европе.

Послевоенная политика Александра существенно изменилась. Опасаясь революционного воздействия на российское общество идей ФР, более прогрессивного политического строя, установившегося на Западе, император запретил тайные общества в России (1822), создаёт военные поселения 91812), тайную полицию в армии (1821), усиливает идеологическое давление на университетскую общественность. Тем не менее, и в этот период он не отходит от идей реформирования России- подписывает Конституцию Царства Польского (1815), заявляет о намерении ввести конституционный строй во всей России. По его поручению Н.И. Новосильцев разработал Государственную уставную грамоту, в которой содержались остальные элементы конституционализма. С его ведома А.А. Аракчеев подготовил специальные проекты постепенного освобождения крепостных крестьян. Однако, всё это не меняло общего характера политического курса, проводимого Александра1. В сентябре 1825 г. во время поездки в Крым он заболел и умер в Таганроге. С его смертью возник династический кризис, вызванный тайным сложением (ещё при жизни Александра 1) с себя обязанностей престолонаследника великого князя Константина Павловича. Этой ситуацией воспользовались декабристы- общественное движение, возникшее ещё после войны 1812г. и провозгласившее основной идеей приоритет личности человека, его свобод над всем остальным.

14 декабря 1825 г., в день присяги Николаю 1, декабристы подняли восстание, которое было жестоко подавлено. Этот факт во многом предопределил сущность политики Николая 1, основным направлением которой стала борьба со свободомыслием. Не случайно период его правления - 1825-1855- называют апогеем самодержавия. В 1826 г. было основано 3 Отделение собственной его императорского величества канцелярии, ставшее основным инструментом контроля над умонастроениями и борьбы против инакомыслящих. При Николае оформилась официальная правительственная идеологическая доктрина- «теория официальной народности», суть которой её автор граф Уваров выразил в формуле- православие, самодержавие, народность. Реакционная политика Николая 1 более всего проявились в области просвещения и печати, что наиболее ярко проявилось в Уставе учебных заведений 1828 г., Университетском уставе 1835 г., цензурный устав 1826 г., многочисленные запреты на издание журналов. В числе важнейших мероприятий царствования Николая:

1. реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселёва, которая состояла во введении самоуправления, основании школ, больниц, выделении лучших земель под «общественную запашку» в деревнях государственных крестьян;

2. инвентарная реформа- в 1844 г. в западных губерниях были созданы комитеты для выработки «инвентарей», т.е. описаний помещичьих имений с точной фиксацией крестьянских наделов и повинностей в пользу помещика, которые нельзя было впредь изменять;

3. кодификация законов М.М. Сперанского- в 1833 г. были опубликованы «ПСЗ РИ» и «Свод действующих законов» в 15 томах;

4. финансовая реформа Е.Ф. Канкрина, основными направлениями которой стали превращение серебряного рубля в главное платёжное средство, выпуск кредитных билетов, свободно обмениваемых на серебро;

5. введение в строй первых в России железных дорог.

Несмотря на жёсткий правительственный курс Николая 1, именно в годы его правления в России складывается широкое общественное движение, в котором можно выделить три основных направления- консервативное (во главе с Уваровым, Шевырёв, Погодин, Греч, Булгарин), революционно-демократическое (Герцен, Огарёв, Петрашевский), западники и славянофилы (Кавелин, Грановский, братья Аксаковы, Самарин и др.).

В области внешней политики Николай 1 считал главными своими задачами своего царствования расширение влияния России на положение дел в Европе и мире, а также борьбу с революционным движением. С этой целью в 1833 г. вместе с монархами Пруссии и Австрии он оформил политический союз (Священный), на несколько лет определивший расстановку сил в Европе в пользу России. В 1848 г. он порвал отношения с революционной Францией, а в 1849 г.- приказал русской армии подавить венгерскую революцию. Кроме того, при Николае 1 значительная часть бюджета (до 40 %) тратилась на военные нужды. Главным направлением во внешней политике Николая стал «восточный вопрос», приведший Россию к войнам с Ираном и Турцией (1826-1829) и международной изоляции в начале 50-х гг., закончившийся Крымской войной (1853-1856). Для России решение восточного вопроса означало обеспечение безопасности южных границ, установление контроля над черноморскими проливами, укрепление политического влияния на Балканский и Ближневосточный регионы. Поводом к войне послужил спор между католическим (Франция) и православным (Россия) духовенством о «палестинских святынях». В действительности речь шла об укреплении позиций этих стан на Ближнем Востоке. Англия и Австрия, на поддержку которых рассчитывала Россия в этой войне, перешли на строну Франции. 16 октября 1853 г. после ввода Россией войск в Молдавию и Валахию под предлогом защиты православного населения ОИ, турецкий султан объявил войну России. Англия и Франция выступили союзниками ОИ. (18 ноября 1853 г. последнее крупное сражение эпохи парусного флота- Синопское, октябрь 54- август 55- осада Севастополя) Из-за военно-технической отсталости, бездарности военного командования Россия проиграла эту войну и в марте 1856 г. в Париже был подписан мирный договор, по которому Россия теряла острова в дельте Дуная и Южную Бессарабию, возвращала Турции Карс, а в обмен получала Севастополь и Евпаторию, лишалась права иметь на Чёрном море военный флот, крепости и арсеналы. Крымская война показала отсталость крепостной России и значительно понизила международный престиж страны.

После смерти Николая в 1855г. на престол вступил его старший сын Александр 2 (1855-1881). Он сразу же амнистировал декабристов, петрашевцев, участников польского восстания 1830-31 гг. и объявил о начале эры реформ. В 1856 г. он лично возглавил Особый секретный комитет для отмены крепостного права, позднее дал указание об учреждении губернских комитетов для подготовки местных проектов реформы. 19 февраля 1861 г. Александр 2 подписал «Положения о реформе» и «Манифест об отмене крепостного права». Основные положения реформы:

1. крепостные крестьяне получали личную свободу и независимость от помещика (их нельзя было дарить, продавать, покупать, переселять, закладывать, однако их гражданские права были неполными- они продолжали платить подушную подать, несли рекрутскую повинность, телесные наказания;

2. вводилось выборное крестьянское самоуправление;

3. собственником земли в имении оставался помещик; крестьяне получали установленный земельный надел за выкуп, который равнялся годовой сумме оброка, увеличенной в среднем в 17 раз. Государство уплачивало помещику 80 % суммы, 20 % платили крестьяне. В течение 49 лет крестьяне должны были возвращать долг государству с %. До выкупа земли крестьяне считались временнообязанными по отношению к помещику и несли старые повинности. Собственником земли была община, выйти из которой до уплаты выкупа крестьянин не мог.

Отмена крепостного права сделала неизбежными реформы в других сферах российского общества. Среди них:

1. Земская реформа (1864)- создание бессословных выборных органов местного самоуправления- земств. В губерниях и уездах создавались распорядительные органы- земские собрания и исполнительные органы -земские управы. Выборы в уездные земские собрания проходили 1 раз в 3 года на 3-х избирательных съездах. Избиратели делились на три курии: землевладельцев, горожан и выборных от сельских обществ. Земства решали местные проблемы- ведали открытием школ, больниц, строительством и ремонтом дорог, оказанием помощи населению в неурожайные годы и т.д.

2. Городская реформа (1870)- создание городских дум и городских управ, решающих хозяйственные вопросы городов. Возглавлял эти учреждения городской глава. Право избирать и быть избранным ограничивалось имущественным цензом.

3. Судебная реформа (1864) - сословный, тайный, зависимый от администрации и полиции суд заменялся на бессословный, гласный состязательный, независимый суд с выборностью некоторых судебных органов. Виновность или невиновность подсудимого устанавливали выбиравшиеся от всех сословий 12 присяжных заседателей. Меру наказания определяли назначенный правительством судья и 2 члена суда, а к смертной казни мог приговорить только Сенат или военный суд. Были учреждены 2 системы судов- мировые (создавались в уездах и городах, мелкие уголовные и гражданские дела) и общие- окружные суды, создававшиеся в пределах губерний и судебные палаты, объединявшие несколько судебных округов. (политические дела, должностные преступления)

4. Военная реформа (1861-1874)- отменены рекрутские наборы и введена всеобщая воинская повинность (с 20 лет- все мужчины), срок службы сокращён до6 лет в пехоте и 7 лет во флоте и зависел от степени образованности военнослужащего. Реформировалась и система военного управления: в России вводилось 15 военных округов, управление которых подчинялось лишь военному министру. Кроме того, были реформированы военно-учебные заведения, проведено перевооружение, отменены телесные наказания и др. В результате российские военные силы превратились в массовую армию современного типа.

В целом, либеральные реформы А 2, за которые он был прозван царём-Освободителем, носили прогрессивный характер и имели огромное значение для России - способствовали развитию рыночных отношений в экономике, росту уровня жизни и образованности населения страны, увеличению обороноспособности страны.

В период правления А 2 большого размаха достигает общественное движение, в котором можно выделить 3 основных направления:

1. консервативное (Катков), выступавшее за политическую стабильность и отражавшее интересы дворянства;

2. либеральное (Кавелин, Чичерин) с требованиями различных свобод (свободы от крепостного состояния, свободы совести, общественного мнения, книгопечатания, преподавания, гласности суда). Слабость либералов заключалась в том, что они не выдвинули главный либеральный принцип- введение конституции.

3. революционное (Герцен, Чернышевский), основными лозунгами которого были введение конституции, свобода печати, передача крестьянам всей земли и призыв народа к активным действиям. Революционеры в 1861 году создали тайную нелегальную организацию «Земля и воля», в 1879 г. расколовшуюся на 2 организации: пропагандистскую «Чёрный передел» и террористическую «Народная воля». Идеи Герцена и Чернышевского стали основой народничества (Лавров, Бакунин, Ткачёв), однако организованные ими хождения в народ (1874 и 1877 гг.) оказались неудачными.

Таким образом, особенностью общественного движения 60-80-х гг. была слабость либерального центра и сильные крайние группировки.

Внешняя политика. В результате продолжения начатой ещё при Александре 1 Кавказской войны (1817-1864) к России был присоединён Кавказ. В 1865- 1881 гг. в состав России вошёл Туркестан, закреплены границы России и Китая по Амуру. А 2 продолжал попытки отца решить «восточный вопрос», в 1877-1878 гг. вёл войну с Турцией. В вопросах внешней политики он ориентировался на Германию; в 1873 г. заключил с Германией и Австрией «Союз трёх императоров». 1 марта 1881 г. А2. Был смертельно ранен на набережной Екатерининского канала бомбой народовольца И.И. Гриневицкого.

В пореформенный период происходят серьёзные изменения в социальной структуре российского общества и экономике страны. Усиливается процесс расслоения крестьянства, формируются буржуазия, рабочий класс, растёт численность интеллигенции, т.е. стираются сословные перегородки и происходит складывание общностей по экономическому, классовому признаку. К началу 80-х гг. в России завершается промышленный переворот- началось создание мощной экономической базы, производится модернизация промышленности, её организация на капиталистических началах.

А3 при вступлении на престол в 1881 г. (1881-1894) сразу же заявил об отказе от реформаторских идей, однако первые его мероприятия продолжали прежний курс: был введён обязательный выкуп, уничтожены выкупные платежи, разработаны планы созыва Земского собора, учреждён Крестьянский банк, отменена подушная подать (1882), предоставлены льготы старообрядцам (1883). В то же время А3 разгромил «Народную волю». С приходом к руководству правительством Толстого (1882) произошла смена внутриполитического курса, который стал основываться на «возрождении незыблемости самодержавия». С этой целью был усилен контроль за печатью, предоставлены особые права дворянству в получении высшего образования, учреждён Дворянский банк, приняты меры по консервации крестьянской общины. В 1892 г. с назначением на должность министра финансов С.Ю. Витте, программа которого включала жёсткую налоговую политику, протекционизм, широкое привлечение иностранного капитала, введение золотого рубля, введение государственной монополии на производство и продажу водки, начинается «золотое десятилетие русской промышленности».

При А3 происходят серьёзные изменения в общественном движении: усиливается консерватизм (Катков, Победоносцев), после разгрома «народной воли» значительную роль стало играть реформаторское либеральное народничество, распространяется марксизм (Плеханов, Ульянов). Русские марксисты в 1883 г. в Женеве создают группу «Освобождение труда», в 1895 Ульянов организует в Петербурге «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», а в 1898 г. в Минске была основана РСДРП.

При А 3 Россия не вела больших войн (Миротворец), но всё-таки значительно расширила свои границы в Средней Азии. В европейской политике А 3 продолжал ориентироваться на союз с Германией и Австрией, а в 1891г. подписал союзный договор с Францией.

Внутренняя политика в первой половине XIX в

Вступая на престол, Александр торжественно провозгласил, что отныне в основе политики будет не личная воля или каприз монарха, а строгое соблюдение законов. Населению были обещаны правовые гарантии от произвола. Вокруг царя сложился кружок друзей, получивший название – Негласный комитет. В него вошли молодые аристократы: граф П. А. Строганов, граф В. П. Кочубей, Н. Н. Новосильцев, князь А. Д. Чарторыйский. Агрессивно настроенная аристократия окрестила комитет « якобинской шайкой». Этот комитет заседал с 1801 по 1803 годы и обсуждал проекты государственных реформ, отмены крепостного права и т.д.

В первый период царствования Александра I с 1801 по 1815 гг. было сделано много, но еще больше было обещано. Были отменены ограничения, введенные Павлом I. Созданы Казанский, Харьковский, Петербургский университеты. Открыты университеты в Дерпте и Вильно. В 1804 г. было открыто Московское коммерческое училище. Отныне в учебные заведения могли приниматься представители всех сословий, на низших ступенях обучение было бесплатным, оплачивалось из госбюджета. Для царствования Александра I характерна безусловная веротерпимость, что было крайне важно для многонациональной России.

В 1802 г. устаревшие коллегии, которые еще с петровских времен являлись главными органами исполнительной власти, были заменены министерствами. Было учреждено 8 первых министерств: военно-сухопутных сил, военно-морских сил, юстиции, внутренних дел, финансов. Коммерции и народного просвещения.

В 1810-1811 гг. при реорганизации министерств их количество увеличилось, а функции были еще более четко разграничены. В 1802 г. был реформирован Сенат, ставший высшим судебным и контролирующим органом в системе государственного управления. Он получил право делать «представления» императору по поводу устаревших законов. Духовными делами ведал Святейший Синод, члены которого назначались императором. Во главе его стоял обер-прокурор, человек, как правило, близкий к царю. Из военных или гражданских чиновников. При Александре I должность обер-прокурора в 1803-1824 гг. князь А. Н. Голицын, бывший с 1816 г. так же министром народного просвещения. Наиболее активным сторонником идеи реформы системы государственного управления был статс–секретарь Непременного совета М. М. Сперанский. Однако он очень не долгое время пользовался расположением императора. Осуществление проекта Сперанского могло бы способствовать началу конституционного процесса в России. Всего в проекте «Введение к уложению государственных законов» намечался принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей путем созыва представителей государственной думы и введения выборных судебных инстанций.

Одновременно он считал необходимым создать Государственный совет, который стал бы связующим звеном между императором и органами центрального и местного самоуправления. Все вновь предложенные органы осторожный Сперанский наделял лишь совещательными правами и отнюдь не покушался на полноту самодержавной власти. Против либерального проекта Сперанского выступила консервативно настроенная часть дворянства, которая увидела в нем опасность для самодержавно-крепостнической системы и для своего привилегированного положения.

Идеологом консерваторов стал известный писатель и историк И. М. Карамзин. В практическом плане реакционную политику проводил близкий к Александру I граф А. А. Аракчеев, который в отличие от М. М. Сперанского Стремился к укреплению личной власти императора, путем дальнейшего развития бюрократической системы.

Борьба между либералами и консерваторами закончилась победой последних. Сперанский был отстранен от дел и отправлен в ссылку. Единственным результатом было учреждение Государственного совета, в 1810 г., который состоял из министров и других высших сановников, назначаемых императором. Ему были приданы совещательные функции при разработке важнейших законов. Реформы 1802 –1811 гг. не изменили самодержавной сущности политической системы России. Они лишь усилили централизацию и бюрократизацию государственного аппарата. Как и прежде император был верховной законодательной и исполнительной властью.

В последующие годы реформаторские настроения Александра I отразились во введении конституции в Царстве Польском (1815г.), сохранении сейма и конституционного устройства Финляндии, присоединенной к России в 1809 г., а так же в создании Н. Н. Новосильцевым по поручению царя «Уставной грамоты Российской империи» (1819 –1820). В проекте предусматривалось разделение ветвей власти, введение правительственных органов. Равенство всех граждан перед законом и федеративный принцип государственного устройства. Однако все эти предложения остались на бумаге.

В последнее десятилетие правления Александра I во внутренней политике все больше ощущалась консервативная тенденция. По имени ее проводника она получила название «аракчеевщина». Эта политика выразилась в дальнейшей централизации государственного управления, в полицейско-репрессивных мерах, направленных на уничтожение свободомыслия, в «чистке» университетов, в насаждении палочной дисциплины в армии. Наиболее ярким проявлением политики графа А. А. Аракчеева стали военные поселения - особая форма комплектования и содержания армии.

Цель создания военных поселений - добиться само обеспечения и самовоспроизводства армии. Облегчить для бюджета страны тяжесть содержания огромной армии в мирных условиях. Первые попытки их организации относились к 1808-1809 гг., но в массовом порядке оно начали создаваться в 1815-1816 гг. В разряд военных поселений переводились казенные крестьяне Петербургской, Новгородской, Могилевской и Харьковской губерний. Здесь же расселяли солдат, к которым выписывались и их семьи. Жены становились поселянками, сыновья с 7 лет зачислялись в кантонисты, а с 18 лет в действительную военную службу. Вся жизнь семьи крестьянина была строго регламентирована. За малейшее нарушение порядка следовало телесное наказание. Главным начальником над военными поселениями был назначен А. А. Аракчеев. К 1825 г. около трети солдат было переведено на поселение.

Однако затея с самоокупаемостью армии провалилась. На организацию поселений правительство тратило огромные деньги. Военные поселяне не стали особым сословием, расширившим социальную опору самодержавия, наоборот, они волновались и бунтовали. Правительство от этой практики в последующие годы отказалось. Александр I умер в Таганроге в 1825 г. Детей у него не было. Из-за неясности в вопросе о престолонаследии в России создалась чрезвычайная ситуация - междуцарствие.

Годы царствования императора Николая I (1825-1855) справедливо расценивается как «апогей самодержавия». Николаевское царствование началось расправой над декабристами и закончилось в дни обороны Севастополя. Замена наследника престола Александром I явилось неожиданностью для Николая I, которого не готовили к управлению Россией.

6 декабря 1826 г. императором создается первый Секретный комитет, во главе которого стал председатель Государственного совета В. П. Кочубей. Первоначально комитет разрабатывал проекты преобразования высшего и местного управления и закона «о состояниях» т. е. о правах сословий. Предполагалось рассмотреть и крестьянский вопрос. Однако на деле каких либо практических результатов работа комитета не дала, и в 1832 г. комитет прекратил свою деятельность.

Николай I ставил задачей сосредоточить в своих руках решение как общих, так и частных дел, минуя соответствующие министерства и ведомства. Принцип режима личной власти воплотился в Собственной Его Императорского величества канцелярии. Она разделилась на несколько отделений, вмешивавшихся в политическую, общественную и духовную жизнь страны.

Кодификация российского законодательства была поручена возвращенному из ссылки М. М. Сперанскому, который намеревался собрать и классифицировать все имевшиеся законы, создать принципиально новую систему законодательства. Однако, консервативные тенденции во внутренней политике ограничили его более скромной задачей. Под его руководством были обобщены законы, принятые после Соборного Уложения 1649 г. Их опубликовали в «Полном собрании законов Российской империи» в 45-ти томах. В отдельный «Свод законов» (15 томов), были помещены действующие законы, которые соответствовали правовому положению в стране. Все это было направлено так же на усиление бюрократизации управления.

В 1837-1841 гг. под руководством графа П. Д. Киселева была проведена широкая система мероприятий – реформа управления государственными крестьянами. В 1826 г. был создан комитет по устройству учебных заведений. В его задачи входило: проверка уставов учебных учреждений, выработка единых принципов просвещения, определение учебных дисциплин и пособий. Комитет разработал основные принципы политики правительства в области образования. Законно они были закреплены в Уставе низших и средних учебных заведений в 1828 г. Сословность, замкнутость, оторванность каждой ступени, ограничение в получении образования представителями низших сословий, создавали сущность созданной системы образования.

Реакция обрушилась и на Вузы. Их сеть, тем не менее, была расширена в связи с потребностями в квалифицированных кадрах чиновников. Устав 1835 г. ликвидировал университетскую автономию, ужесточил контроль над попечителями учебных округов, полиции и местного самоуправления. Министром народного просвещения был в это время С. С. Уваров, который в проводимой политике стремился совместить «охранительство» Николая I с развитием просвещения и культуры.

В 1826 г. был издан новый цензурный устав, который был назван современниками «чугунным». Главное управление цензуры подчинялось министерству народного просвещения. Борьба с передовой журналистикой рассматривалась Николаем I, как одна из первоочередных политических задач. Один за другим сыпались запреты на издание журналов. 1831 год стал датой прекращения издания «Литературной газеты» А. А. Дельвича, в 1832 г. был закрыт «Европеец» П. В. Кириевского, в 1834 г. «Московский телеграф» Н. А. Полевого, а в1836 г. «Телескоп» Н. И. Надеждина.

Во внутренней политике последних лет правления Николая I (1848-1855) реакционно-репрессивная линия еще более усилилась.

К середине 50-х гг. Россия оказалась «колосом на глиняных ногах». Это предопределило провалы во внешней политике, поражение в Крымской войне (1853-1856 гг.) и вызвало реформы 60-х гг.

Внешняя политика России в первой половине XIX в.На рубеже XVIII – ХIХ вв. четко определились два направления во внешней политике России: ближневосточное - борьба за укрепление своих позиций в Закавказье, на Черном море и на Балканах и европейское – участие России в коалиционных войнах против наполеоновской Франции. Одним из первых актов Александра I после вступления на престол было восстановление отношений с Англией. Но Александр I не хотел вступать в конфликт и с Францией. Нормализация отношений с Англией и Францией позволила России активизировать свою деятельность на Ближнем Востоке, преимущественно в районе Кавказа и Закавказья.

По манифесту Александра I от 12 сентября 1801 г. грузинская правящая династия Багратидов лишилась престола, управление Картлией и Кахетией переходило к русскому наместнику. В Восточной Грузии вводилась царская администрация. В 1803-1804 гг. на тех же условиях в состав России вошли остальные части Грузии - Менгрелия, Гурия, Имеретия. Россия получила важную в стратегическом отношении территорию для укрепления своих позиций на Кавказе и в Закавказье. Большое значение не только в стратегическом, но и в экономическом отношении имело завершение в 1814 г. строительство Военно-грузинской дороги, которая связала Закавказье с Европейской Россией.

Присоединение Грузии столкнуло Россию с Ираном и Османской империей. Враждебное отношение этих стран к России подогревалось интригами Англии. Начавшаяся в 1804 г. война с Ираном велась Россией успешно: уже в течение 1804-1806 гг. основная часть Азербайджана была присоединена к России. Война завершилась присоединением в 1813 г. Талышского ханства и Муганской степи. По Гюлистанскому миру, подписанному 24 октября 1813 г., Иран признал закрепление за Россией этих территорий. России предоставлялось право держать на Каспийском море свой военные суда.

В 1806 г. началась война России с Турцией, которая опиралась на помощь Франции, снабжавшей ее оружием. Поводом к войне явилось смещение в августе 1806 г. с постов правителей Молдавии и Валахии по настоянию прибывшего в Турцию наполеоновского генерала Себастиани. В октябре 1806 г. русские войска под командованием генерала И. И. Михельсона заняли Молдавию и Валахию. В 1807 г. эскадра Д. Н. Сенявина разгромила Османский флот, но затем отвлечение основных сил России для участия в антинаполеоновской коалиции не позволило русским войскам развить успех. Лишь когда в 1811 г. командующим русской армией был назначен М. И. Кутузов, военные действия приняли совершенно другой оборот. Основные силы Кутузов сосредоточил у крепости Рущук, где 22 июня 1811 г. нанес Османской империи сокрушительное поражение. Затем последовательными ударами Кутузов разгромил по частям основные силы османов по левому берегу Дуная, остатки их сложили оружие и сдались в плен. 28 мая 1812 г. Кутузов в Бухаресте подписал мирный договор, по которому к России отходила Молдавия, получившая в последствии статус Бессарабской области. Сербии, поднявшейся на борьбу за независимость в 1804 г. и поддерживаемой Россией была представлена автономия.

В 1812 г. в состав России вошла восточная часть Молдавии. Западная ее часть (за р. Прут) под названием княжества Молдавии оставалась в вассальной зависимости от Османской империи.

В 1803-1805 гг. международная обстановка в Европе резко обострилась. Начинается полоса наполеоновских войн, в которые были вовлечены все европейские страны, в т.ч. и Россия.

В начале XIX в. под властью Наполеона находилась почти вся центральная и южная Европа. Во внешней политике Наполеон выражал интересы французской буржуазии, соперничавшей с буржуазией английской в борьбе за мировые рынки и за колониальный раздел мира. Англо-французское соперничество приобрело общеевропейский характер и заняло ведущее место в международных отношениях в начале XIX в.

Провозглашение в 1804 г. 18 мая Наполеона императором еще более накалило обстановку. 11 апреля 1805 г. была заключена. Англо-русская военная конвенция, согласно которой Россия обязывалась выставить 180 тыс. солдат, а Англия выплатить субсидию России в размере 2,25 млн. фунтов стерлингов и участвовать в сухопутных и морских военных действиях против Наполеона. К этой конвенции присоединились Австрия, Швеция и Неаполитанское королевство. Однако против Наполеона были направлены лишь русские и австрийские войска численностью 430 тыс. солдат. Узнав о движении этих войск, Наполеон снял свою армию в Булонском лагере и быстро передвинул ее в Баварию, где находилась австрийская армия под командованием генерала Макка и наголову разбил ее при Ульме.

Командовавший русской армией М. И. Кутузов, учитывая четырехкратное превосходство Наполеона в силах, путем ряда искусных маневров, избежал крупного сражения и, совершив тяжелый 400 километровый марш-маневр, соединился с другой русской армией и австрийскими резервами. Кутузов предлагал отвести русско-австрийские войска далее на восток, чтобы собрать достаточно силы для успешного ведения военных действий, однако находившиеся при армии императоры Франц и Александр I настояли на генеральном сражении.20 ноября 1805 г. оно произошло при Аустерлице (Чехия) и закончилось победой Наполеона. Австрия капитулировала и заключила унизительный мир. Коалиция фактически распалась. Русские войска были отведены в пределы России и в Париже начались русско-французские переговоры о мире. 8 июля 1806 г. в Париже был заключен мирный договор, но Александр I отказался его ратифицировать.

В середине сентября 1806 г. создалась четвертая коалиция против Франции (Россия, Великобритания, Пруссия и Швеция). В сражении при Йене и Ауэрштедте прусские войска подверглись полному разгрому. Почти вся Пруссия была оккупирована французскими войсками. Русской армии пришлось одной в течении 7 месяцев вести упорную борьбу против превосходящих сил французов. Наиболее значительными были сражения русских войск с французами в Восточной Пруссии 26-27 января при Прейсиш- Эйлау и 2 июня 1807 г. под Фридландом. В ходе этих сражений Наполеону удалось оттеснить русские войска к Неману, однако он не решился вступить в пределы России и предложил заключить мир. Встреча Наполеона и Александра I состоялась в Тильзите (на Немане) в конце июня 1807 г. Мирный договор был заключен 25 июня 1807 г.

Присоединение к континентальной блокаде наносило сильный ущерб экономике России, поскольку Англия была ее главным торговым партнером. Условия Тильзитского мира вызвали сильное недовольство как в консервативных кругах, так и в передовых кругах русского общества. Был нанесен серьезный удар по международному престижу России. Тягостное впечатление от Тильзитского мира было в некоторой степени «компенсировано» успехами в русско-шведской войне 1808-1809 гг., которая стала следствием Тильзистских соглашений.

Война началась 8 февраля 1808 г. и потребовала от России большого напряжения сил. Сначала военные действия шли успешно: в феврале-марте 1808 г. были заняты основные городские центры и крепости Южной Финляндии. Затем военные действия приостановились. К концу 1808 г. Финляндия была освобождена от шведских войск, а в марте 48-тысячный корпус М. Б. Барклая де Толли, совершив переход по льду Ботнического залива, подошел к Стокгольму. 5 сентября 1809 г. в г. Фридрихсгаме между Россией и Швецией был заключен мир, по условиям которого к России переходили Финляндия и Аландские острова. Вместе с тем постепенно углублялись противоречия между Францией и Россией.

Новая война между Россией и Францией становилась неизбежной. Главным побудительным мотивом к развязыванию войны было стремление Наполеона к мировому господству, на пути к которому, стояла Россия.

В ночь на 12 июня 1812 г. наполеоновская армия форсировала Неман и вторглась в пределы России. Левый фланг французской армии составляли 3 корпуса под командованием Макдональда, наступавшие на Ригу и Петербург. Основная, центральная группа войск в составе 220 тыс. человек во главе с Наполеоном вела наступление на Ковно и Вильно. Александр I в это время находился в Вильно. При известии о переходе Францией русской границы, он отправил к Наполеону генерала А. Д. Балашова с мирными предложениями, но получил отказ.

Обычно войны Наполеона сводились к одному - двум генеральным сражениям, которые и решали судьбу компании. И на это роз расчет Наполеона сводился к тому, чтобы, используя свое численное превосходство, разбить рассредоточенные русские армии по одиночке. 13 июня французские войска заняли Ковно, а 16 июня Вильно. Попытка Наполеона в конце июня окружить и уничтожить армию Барклая де Толли в Дрисском лагере (на Западной Двине) не удалась. Барклай де Толли удачным маневром вывел свою армию из той ловушки, какой мог оказаться Дрисский лагерь и направился через Полоцк к Витебску на соединение с армией Багратиона, который отступал южнее в направлении Бобруйска, Нового Быхова и Смоленска. Трудности русской армии усугублялись еще и отсутствием единого командования. 22 июня после тяжелых арьергардных боев армии Барклая да Толли и Багратиона соединились в Смоленске.

Упорный бой русского арьергарда с наседавшими передовыми частями французской армии 2 августа под Красным (западнее Смоленска) позволил русским войскам укрепить Смоленск. 4-6 августа произошло кровопролитное сражение за Смоленск. В ночь на 6 августа сожженный и разрушенный город был оставлен русскими войсками. В Смоленске Наполеоном было принято решение наступать на Москву. 8 августа Александр I подписал указ о назначении главнокомандующим русской армией М. И. Кутузова. Через девять дней Кутузов прибыл в действующую армию.

Для генерального сражения Кутузов выбрал позицию у деревни Бородино. 24 августа французская армия подошла к передовому укреплению перед бородинским полем - Шевардинскому редуту. Завязался тяжелый бой: 12 тыс. русских солдат весь день сдерживали натиск 40 тысячного французского отряда. Это сражение помогло укрепить левый фланг бородинской позиции. Бородинское сражение началось в 5 часов утра 26 августа атакой французской дивизии генерала Дельзона на Бородино. Лишь к 16 часам был захвачен редут Раевского французской кавалерией. К вечеру Кутузов отдал приказ отойти на новую линию обороны. Наполеон прекратил атаки, ограничившись артиллерийской канонадой. В результате Бородинского сражения обе армии понесли тяжелые потери. Русские потеряли 44 тыс., а французы 58 тыс. человек.

1(13) сентября в д. Фили был собран военный совет, на котором Кутузов принял единственно правильное решение – оставить Москву, чтобы сохранить армию. На следующий день французская армия подошла к Москве. Москва опустела: в ней осталось не более 10 тыс. жителей. В ту же ночь в разных пунктах города вспыхнули пожары, которые бушевали целую неделю. Русская армия, покинув Москву сначала двигалась к Рязани. Около Коломны Кутузов, оставив заслон из нескольких казачьих полков, повернул на Старокалужскую дорогу и вывел свою армию из-под удара наседавшей французской конницы. Русская армия вступила в Тарутино. 6 октября Кутузов внезапно нанес удар по корпусу Мюрата, стоявшего на р. Чернишне недалеко о т Тарутина. Поражение Мюрата заставило Наполеона ускорить движение основных сил своей армии к Калуге. Кутузов направил свои войска ему наперерез к Малоярославцу. 12 октября произошло сражение под Малоярославцем, вынудившее Наполеона отказаться от движения на юг и повернуть к Вязьме на разоренную войной старую Смоленскую дорогу. Началось отступление французской армии, в последствии превратившееся в бегство, и ее параллельное преследование русской армией.

С момента вторжения Наполеона в Россию, в стране разгорелась народная война против иноземных захватчиков. После оставления Москвы и особенно в период Тарутинского лагеря партизанское движение приняло широкий размах. Партизанские отряды, развернув «малую войну», нарушали коммуникации противника, выполняли роль разведки, иногда давали настоящие сражения и фактически блокировали отступающую французскую армию.

Отступая от Смоленска до р. Березины, французская армия еще сохраняла боеспособность, хотя несла большие потери от голода, болезней. После переправы через р. Березину началось уже беспорядочное бегство остатков французских войск. 5 декабря в Сморгани Наполеон передал командование маршалу Мюрату, а сам поспешил в Париж. 25 декабря 1812 г. был издан царский манифест, возвещавший об окончании Отечественной войны. Россия явилась единственной страной в Европе, способной не только противостоять наполеоновской агрессии, но и нанести ей сокрушительное поражение. Но эта победа досталась народу дорогой ценой. 12 губерний, ставших ареной боевых действий были разорены. Такие древние города, как Москва, Смоленск, Витебск, Полоцк и др., оказались сожженными и разоренными.

Для обеспечения своей безопасности Россия продолжила военные действия и возглавила движение за освобождение европейских народов от французского господства.

В сентябре 1814 г. открылся Венский конгресс, на котором державы-победительницы решали вопрос о послевоенном устройстве Европы. Союзникам было трудно договориться между собой, т.к. возникли острые противоречия, главным образом по территориальным проблемам. Работа конгресса была прервана в связи с бегством Наполеона с о. Эльба и восстановлением на 100 дней его власти во Франции. Соединенными усилиями европейские государства нанесли ему окончательное поражение в битве под Ватерлоо летом 1815 г. Наполеон был пленен и сослан на о. Св. Елены у западного побережья Африки.

Постановления Венского конгресса привели к возвращению старых династий во Франции, Италии, Испании и др. странах. Из большей части польских земель было создано Царство Польское как часть Российской империи. В сентябре 1815 г. российский император Александр I, австрийский император Франц и прусский король Фридрих Вильгельм III подписали акт о создании Священного Союза. Его автором был сам Александр I. Текст Союза содержал обязательства христианских монархов оказывать друг другу всемерную помощь. Политические цели –поддержка старых монархических династий на основе принципа легитимизма (признание законности сохранения их власти), борьба с революционными движениями в Европе.

На проходивших конгрессах Союза в течение с 1818 по 1822 гг. было санкционировано подавление революций в Неаполе (1820-1821), Пьемонте (1821), в Испании (1820 –1823). Однако эти действия были направлены на поддержание мира и стабильности в Европе.

Известия о восстании в Петербурге в декабре 1825 г. были восприняты шахским правительством как удачный момент для развязывания военных действий против России. 16 июля 1826 г. 60-тысячная иранская армия без объявления войны вторглась в пределы Закавказья и начала стремительное движение на Тбилиси. Но вскоре была остановлена и начала терпеть поражение за поражением. В конце августа 1826 г. русские войска под командованием А. П. Ермолова полностью очистили Закавказье от Иранских войск и военные действия были перенесены на территорию Ирана.

Николай I, не доверяя Ермолову (он подозревал его в связях с декабристами), передал командование войсками Кавказского округа И. Ф. Паскевичу. В апреле 1827 г. началось наступление русских войск в Восточной Армении. На помощь русским войскам поднялось местное армянское население. В начале июля пала Нахичевань, а в октябре 1827 г. – Эривань - крупнейшие крепости в центре Нахичеванского и Эриванского ханств. Вскоре вся Восточная Армения была освобождена русскими войсками. В конце октября 1827 г. русские войска заняли Тавриз – вторую столицу Ирана и быстро продвигались к Тегерану. Среди Иранских войск началась паника. В этих условиях шахское правительство вынуждено было пойти на предложенные Россией условия мира. 10 февраля 1828 г. был подписан Туркманчайский мирный договор России с Ираном. По Туркманчайскому договору к России присоединились Нахичеванское и Эриванское ханства.

В 1828 г. началась русско-турецкая война, которая явилась для России чрезвычайно тяжелой. Войска, приученные к плац-парадному искусству, технически слабо оснащенные и руководимые бездарными генералами, первоначально не смогли добиться сколько-нибудь значимых успехов. Солдаты голодали, среди них свирепствовали болезни, от которых гибло больше, чем от вражеских пуль. В компании 1828 г. ценой значительных усилий и потерь удалось занять Валахию и Молдавию, перейти Дунай и взять крепость Варну.

Более успешной была компания 1829 г. русская армия перешла Балканы и в конце июня после длительной осады овладела сильной крепостью Силистрией, затем Шумлой, а в июле Бургасом и Созополем. В Закавказье русские войска осадили крепости Карс, Ардаган, Баязет и Эрзерум. 8 августа пал Адрианополь. Николай I торопил главнокомандующего русской армии Дибича с заключением мира. 2 сентября 1829 г. в Адрианополе был заключен мирный трактат. Россия получала устье Дуная, черноморское побережье Кавказа от Анапы до подступов к Батуму. После присоединения Закавказья перед русским правительством стала задача обеспечения стабильной обстановки на Северном Кавказе. При Александре I генерал начал продвижение вглубь Чечни и Дагестана, строя военные опорные пункты. Местное население сгонялось на возведение крепостей, укрепленных пунктов, строительство дорог и мостов. Результатом проводимой политики стали восстания в Кабарде и Адыгее (1821-1826 гг.) и Чечне (1825-1826 гг.), которые, однако впоследствии были подавлены корпусом Ермолова.

Большую роль в движении горцев Кавказа играл Мюридизм, получивший широкое распространение среди мусульманского населения Северного Кавказа в конце 20-х гг. XIX в. Он подразумевал религиозный фанатизм и непримиримую борьбу против «неверных», что придавало ему националистический характер. На Северном Кавказе оно было направлено исключительно против русских и получило наибольшее распространение в Дагестане. Здесь сложилось своеобразное государство - Иммат. В 1834 г. имамом (главой государства) стал Шамиль. Под его руководством на Северном Кавказе усилилась борьба против русских. Она продолжалась в течение 30 лет. Шамилю удалось объединить широкие массы горцев, осуществить ряд успешных операций против русских войск. В 1848 г. его власть была объявлена наследственной. Это было время наибольших успехов Шамиля. Но в конце 40-х - начале 50-х городское население, недовольное феодально-теократическими порядками в имамате Шамиля, стало постепенно отходить от движения, и Шамиль начал терпеть неудачи. Горцы покидали Шамиля целыми аулами и прекращали вооруженную борьбу против русских войск.

Даже неудачи России в Крымской войне не облегчили положение Шамиля, который пытался активно содействовать турецкой армии. Провалились его набеги на Тбилиси. Народы Кабарды и Осетии то же не пожелали присоединиться к Шамилю и выступить против России. В 1856-1857 гг. от Шамиля отпала Чечня. Начались восстания против Шамиля в Аварии и Северном Дагестане. Под натиском войск Шамиль отступил в Южный Дагестан. 1 апреля 1859 г. войска генерала Евдокимова взяли «столицу» Шамиля - аул Ведено и разрушили ее. Шамиль с 400 мюридами укрылся в ауле Гуниб, где 26 августа 1859 г. после долгого и упорного сопротивления сдался в плен. Имамат прекратил свое существование. В1863-1864 гг. русские войска заняли всю территорию по северному склону Кавказского хребта и подавили сопротивление черкесов. Кавказская война закончилась.

Для европейских абсолютистских государств проблема борьбы с революционной опасностью являлась главенствующей в их внешнеполитическом курсе, она была связана с основной задачей их внутренней политики- сохранение феодально-крепостнических порядков.

В 1830-1831 гг. в Европе возник революционный кризис. 28 июля 1830 г. во Франции вспыхнула революция, свергнувшая династию Бурбонов. Узнав о ней, Николай I начал готовить интервенцию европейских монархов. Однако посланные делегации Николаем I в Австрию и Германию вернулись ни с чем. Монархи не решились принять предложения, полагая, что эта интервенция может обернуться серьезными социальными потрясениями в их странах. Европейские монархи признали нового французского короля Луи Филиппа Орлеанского, так же, как в последствии и Николай I. В августе 1830 г. вспыхнула революция в Бельгии, которая объявила себя самостоятельным королевством (ранее Бельгия входила в состав Нидерландов).

Под влиянием этих революций в ноябре 1830 г. вспыхнуло восстание в Польше, вызванное стремлением к возврату независимости границ 1792 г. Князю Константину удалось скрыться. Было образовано временное правительство из 7 человек. Собравшийся 13 января 1831 г. польский Сейм провозгласил «детронизацию» (лишение польского престола) Николая I и независимость Польши. Против 50 тыс. армии повстанцев была направлена 120 тыс. армия под командованием И. И. Дибича, который 13 февраля нанес крупное поражение полякам под Гроховым. 27 августа после мощной артиллерийской канонады начался штурм предместья Варшавы - Праги. На следующий день Варшава пала, восстание было подавлено. Конституция 1815 г. была аннулирована. По опубликованному 14 февраля 1832 г. Ограниченному статуту Царство Польское объявлялось неотъемлемой частью Российской империи. Управление Польшей было возложено на Административный совет, во главе которого был поставлен наместник императора в Польше И. Ф. Паскевич.

Весной 1848 г. волна буржуазно- демократических революций охватила Германию, Австрию, Италию, Валахию и Молдавию. Вначале 1849 г. революция вспыхнула в Венгрии. Николай I воспользовался просьбой австрийских Габсбургов о помощи в подавлении венгерской революции. В начале мая 1849 г. в Венгрию была направлена 150 тыс. армия И. Ф. Паскевича. Значительный перевес сил позволил русским и австрийским войскам подавить венгерскую революцию.

Особенно остро для России стоял вопрос о режиме черноморских проливов. В 30-40-е гг. XIX в. русская дипломатия вела напряженную борьбу за наиболее благоприятные условия в разрешении этого вопроса. В 1833 г. между Турцией и Россией был заключен Ункяр-Искелесийский договор сроком на 8 лет. По этому договору Россия получила право свободного провода своих военных кораблей через проливы. В 40-е годы ситуация изменилась. На основе ряда соглашений с европейскими государствами проливы были закрыты для всех военных флотов. Это тяжело отразилось на русском флоте. Он оказался запертым в Черном море. Россия, опираясь на свою военную мощь, стремилась заново решить проблему проливов, усилить позиции на Ближнем Востоке и Балканах. Османская империя хотела вернуть территории, потерянные в результате русско-турецких войн в конце XVIII – первой половине XIX века.

Англия и Франция надеялись сокрушить Россию как великую державу и лишить ее влияния на Ближнем Востоке и Балканском полуострове. В свою очередь Николай I стремился использовать возникший конфликт для решительного наступления на Османскую империю, полагая, что войну ему вести придется с одной ослабленной империей, надеялся договориться с Англией о разделе, по его выражению: «наследства больного человека». Он рассчитывал на изоляцию Франции, а так же на поддержку Австрии за оказанную ей «услугу» в подавлении революции в Венгрии. Его расчеты оказались ошибочными. Англия не пошла на его предложение о разделе Османской империи. Ошибочным был расчет Николая I и на то, что Франция не имеет достаточных военных сил для проведения агрессивной политики в Европе.

В 1850 г. начался общеевропейский конфликт на Ближнем Востоке, когда между православной и католической церковью разгорелись споры о том, какой из церквей принадлежит право владеть ключами от Вифлиемского храма, обладать другими религиозными памятниками в Иерусалиме. Православную церковь поддерживала Россия, а католическую - Франция. Османская империя, в состав которой входила Палестина, встала на сторону Франции. Это вызвало резкое недовольство России и Николая I. В Константинополь был направлен специальный представитель царя князь А. С. Меньшиков. Ему было поручено добиться привилегий для русской православной церкви в Палестине и права покровительства православным, подданным Турции. Однако его ультиматум был отвергнут.

Таким образом, спор о Святых местах послужил поводом к русско-турецкой, а в последствии общеевропейской войне. Для давления на Турцию в 1853 г. русские войска оккупировали дунайские княжества Молдавию и Валахию. В ответ турецкий султан в октябре 1853 г., поддерживаемый Англией и Францией объявил войну России. Николаем I был обнародован Манифест о войне с Османской империей. Военные действия были развернуты на Дунае и в Закавказье. 18 ноября 1853 г. адмирал П. С. Нахимов во главе эскадры из шести линейных кораблей и двух фрегатов разгромил турецкий флот в Синопской бухте и разрушил береговые укрепления. Блестящая победа русского флота при Синопе явилась поводом доля прямого вмешательства Англии и Франции в военный конфликт между Россией и Турцией, которая оказалась на грани поражения. В январе 1854 г. в Варне была сосредоточена 70 тысячная англо-французская армия. В начале марта 1854 г. Англия и Франция предъявили России ультиматум об очищении дунайских княжеств, и, не получив ответа, объявили войну России. Австрия со своей стороны подписала с Османской империей о занятии дунайских княжеств и придвинула к их границам 300 тысячную армию, угрожая Россией войной. Требование Австрии поддержала Пруссия. Сначала Николай I ответил отказом, но главнокомандующий Дунайским фронтом И. Ф. Паскевич убедил его вывести войска из дунайских княжеств, которые вскоре были оккупированы австрийскими войсками.

Главной целью объединенного англо-французского командования был захват Крыма и Севастополя – военно-морской базы России. 2 сентября 1854 г. союзные войска начали высадку десанта на Крымском полуострове близ Евпатории в составе 360 судов и 62 тысячной армии. Адмирал П. С. Нахимов приказал потопить весь парусный флот в Севастопольской бухте, с целью помешать кораблям союзников. 52 тысячи русских войск, из которых 33 тысячи при 96 орудиях у князя А. С. Меньшикова, находилось на всем Крымском полуострове. Под его руководством сражение на р. Альма в сентябре 1854 г. русские войска проиграли. По приказу Меньшикова они прошли через Севастополь, и отошли к Бахчисараю. 13 сентября 1854 г. началась осада Севастополя, продолжавшаяся 11 месяцев.

Оборону возглавил начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал В. А. Корнилов, а после его гибели, в самом начале осады - П. С. Нахимов, который был смертельно ранен 28 июня 1855 г. Основная часть русской армии предпринимала отвлекающие операции: сражение под Инкерманом (ноябрь 1854 г.), наступление на Евпаторию (февраль 1855 г.), сражение на Черной речке (август 1855 г.). Эти военные действия не помогли севастопольцам. В августе 1855 г. начался последний штурм Севастополя. После падения Малахова кургана продолжать оборону было безнадежно. На кавказском театре военные действия развивались более успешно для России. После поражения Турции в Закавказье, русские войска стали действовать на ее территории. В ноябре 1855 г. пала турецкая крепость Карс. Ведение военных действий было прекращено. Начались переговоры.

18 марта 1856 г. был подписан парижский мирный трактат, по которому Черное море объявлялось нейтральным. У Росси была отторгнута лишь южная часть Бесарабии, однако, она потеряла право покровительства дунайских княжеств в Сербии. С «нейтрализацией» Франции, России запретили иметь на Черном море военно-морские силы, арсеналы и крепости. Это наносило удар по безопасности южных границ. Поражение в Крымской войне оказало значительное влияние на расстановку международных сил и на внутреннее положение России. Поражение подвело печальный итог николаевскому правлению, всколыхнуло общественные массы и заставило правительство в плотную заняться реформированием государства.

История человечества - это непрерывная борьба за территориальное господство. Великие империи то возникали на политической карте мира, то исчезали с нее. Некоторым из них суждено было оставить после себя неизгладимый след.

Персидская империя (империя Ахеменидов, 550 – 330 гг. до н. э.)

Создателем Персидской империи считается Кир II. Свои завоевания он начал в 550 году до н. э. с подчинения Мидии, вслед за которой были покорены Армения, Парфия, Каппадокия и Лидийское царство. Не стал помехой на пути расширения империи Кира и Вавилон, чьи мощные стены пали в 539 году до н. э.

Покоряя соседние территории, персы старались не разрушать завоеванные города, а по возможности сохранить их. Кир восстановил захваченный Иерусалим, как и многие финикийские города, посодействовав возвращению евреев из вавилонского пленения.

Персидская империя при Кире раскинула свои владения от Средней Азии до Эгейского моря. Только Египет остался не завоеванным. Страна фараонов покорилась наследнику Кира Камбизу II. Однако своего расцвета империя достигла при Дарии I, который с завоеваний переключился на внутреннюю политику. В частности, царь разделил империю на 20 сатрапий, которые полностью совпадали с территориями захваченных государств.

В 330 году до н. э. ослабевающая Персидская империя пала под натиском войск Александра Македонского.

Римская империя (27 г. до н. э. – 476 г.)

Древний Рим был первым государством, в котором правитель получил титул императора. Начавшись с Октавиана Августа, 500-летняя история Римской империи оказала самое непосредственное влияние на европейскую цивилизацию, а также оставила культурный след в странах Северной Африки и Ближнего Востока.

Уникальность Древнего Рима в том, что он был единственным государством, в чьи владения входило все побережье Средиземноморья.

В период расцвета Римской империи ее территории простирались от Британских островов до Персидского залива. По подсчетам историков, к 117 году население империи достигало 88 млн. человек, что составляло приблизительно 25% от общего числа жителей планеты.

Архитектура, строительство, искусство, право, экономика, военное дело, принципы государственного устройства Древнего Рима – это то, на чем зиждется фундамент всей европейской цивилизации. Именно в императорском Риме христианство приняло статус государственной религии и начало свое распространение по всему миру.

Византийская империя (395 – 1453)

Византийская империя не имеет равных по продолжительности своей истории. Зародившись на закате античности она просуществовала вплоть до окончания европейского средневековья. На протяжении более чем тысячи лет Византия являлась своеобразным связующим звеном между цивилизациями Востока и Запада, оказав влияние как на государства Европы, так и Малой Азии.

Но если западноевропейские и ближневосточные страны наследовали богатейшую материальную культуру Византии, то Древнерусское государство оказалось преемником ее духовности. Константинополь пал, но православный мир обрел свою новую столицу в Москве.

Расположенная на перекрестке торговых путей, богатая Византия была вожделенной землей для соседних государств. Достигнув максимальных границ в первые столетия после распада Римской империи, дальше она была вынуждена оборонять свои владения. В 1453 году Византия не устояла перед более могущественным противником – Османской империей. Со взятием Константинополя дорога на Европу для турок была открыта.

Арабский Халифат (632-1258)

В результате мусульманских завоеваний в VII–IX веках на территории всего Ближневосточного региона, а также отдельных областей Закавказья, Средней Азии, Северной Африки и Испании возникло теократическое исламское государство Арабский Халифат. Период Халифата вошел в историю под названием «Золотой век ислама», как время наивысшего расцвета исламской науки и культуры.

Один из халифов арабского государства Умар I целенаправленно закреплял за Халифатом характер воинствующей церкви, поощряя в своих подчиненных религиозное рвение и запрещая им владеть земельным имуществом в завоеванных странах. Умар это мотивировал тем, что «интересы помещика больше влекут его к мирной деятельности, чем к войне».

В 1036 году губительным для Халифата оказалось нашествие турок-сельджуков, однако разгром исламского государства довершили монголы.

Халиф Ан-Насир, желая расширить свои владения, обратился за помощью к Чингисхану, и сам того не ведая открыл путь для разорения мусульманского Востока многотысячной монгольской орде.

Монгольская империя (1206–1368)

Монгольская империя – крупнейшее по территории государственное образование в истории.

В период своего могущества – к концу XIII столетия империя простиралась от Японского моря до берегов Дуная. Общая площадь владений монголов достигала 38 млн. кв. км.

Учитывая огромные размеры империи управление ей из столицы – Каракорума было практически невозможно. Неслучайно после смерти Чингисхана в 1227 году начался процесс постепенного разделения завоеванных территорий на отдельные улусы, самым значительным из которых стала Золотая Орда.

Экономическая политика монголов в захваченных землях была примитивна: суть ее сводилась к обложению данью покоренных народов. Все собранное шло на поддержание нужд огромной армии, по некоторым данным, достигавшей полумиллиона человек. Монгольская конница была самым смертоносным оружием чингизидов, перед которым удавалось устоять не многим армиям.

Погубили империю междинастические распри – именно они остановили экспансию монголов на Запад. За этим вскоре последовала потеря завоеванных территорий и захват войсками династии Мин Каракорума.

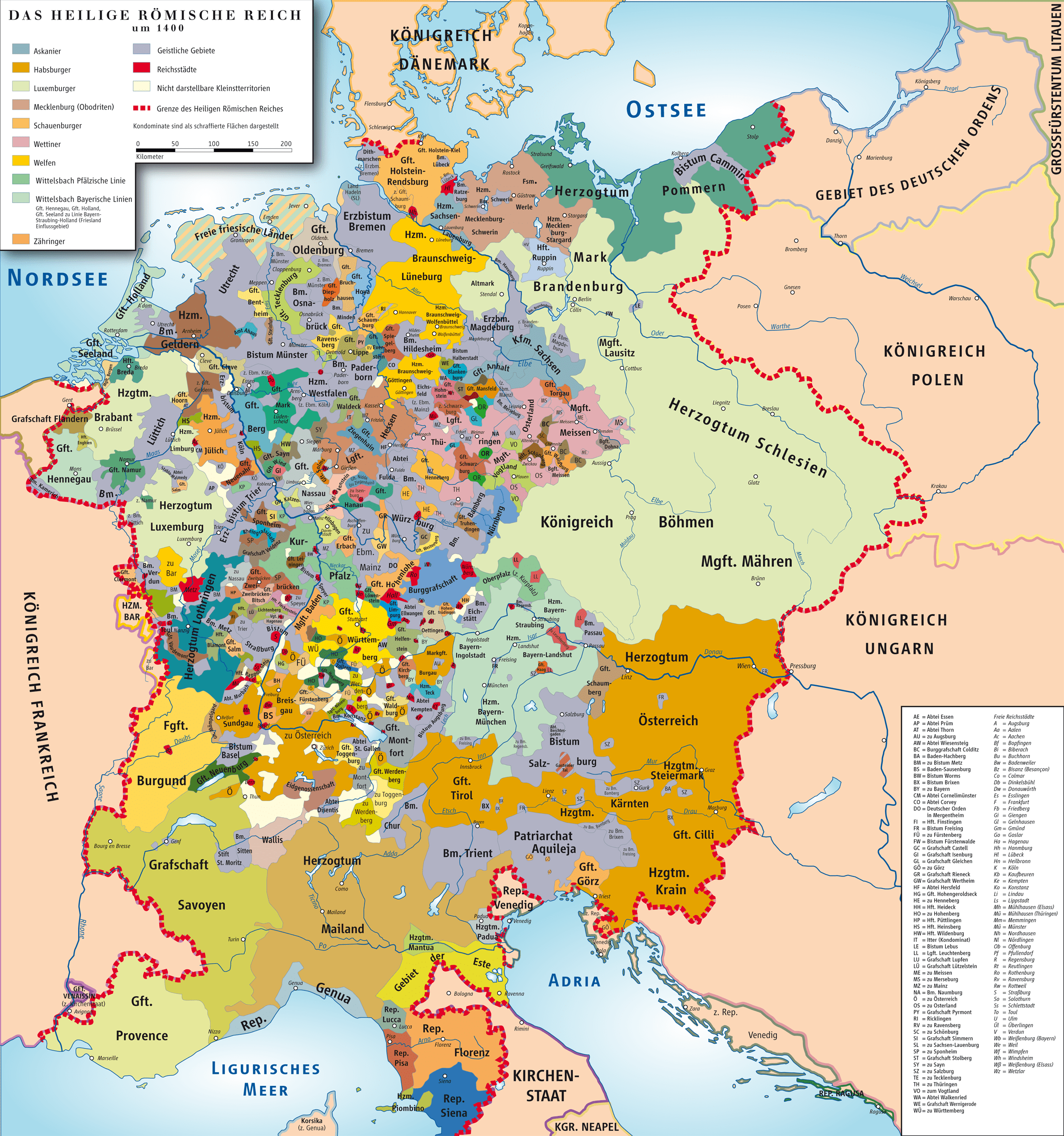

Священная Римская империя (962-1806)

Священная Римская империя это межгосударственное образование, просуществовавшее в Европе с 962 по 1806 годы. Ядром империи являлась Германия, к которой в период наивысшего расцвета государства присоединялись Чехия, Италия, Нидерланды, а также некоторые регионы Франции.

Практически весь период существования империи ее устройство имело характер теократического феодального государства, в котором императоры претендовали на высшую власть в христианском мире. Однако борьба с папским престолом и стремление обладать Италией значительно ослабили центральную власть империи.

В XVII столетии на ведущие позиции в Священной Римской империи выдвинулись Австрия и Пруссия. Но очень скоро антагонизм двух влиятельных членов империи, вылившийся в завоевательную политику поставил под угрозу целостность их общего дома. Конец империи в 1806 году положила крепнущая Франция во главе с Наполеоном.

Османская империя (1299–1922)

В 1299 году на Ближнем Востоке Османом I было создано тюркское государство, которому суждено было просуществовать более 600 лет и коренным образом повлиять на судьбы стран Средиземноморского и Черноморского регионов. Падение в 1453 году Константинополя стало той датой, когда Османская империя окончательно закрепилась в Европе.

Период наивысшего могущества Османской империи приходится на XVI-XVII столетия, но самых больших завоеваний государство добилось при султане Сулеймане Великолепном.

Границы империи Сулеймана I постирались от Эритреи на юге до Речи Посполитой на севере, от Алжира на западе до Каспийского моря на востоке.

Период с конца XVI вплоть до начала XX столетия отмечен кровопролитными военными конфликтами между Османской империей и Россией. Территориальные споры двух государств главным образом развернулись вокруг Крыма и Закавказья. Конец им положила Первая мировая война, по итогам которой Османская империя, разделенная между странами Антанты перестала существовать.

Британская империя (1497¬–1949)

Британская империя – крупнейшая колониальная держава как по территории, так и по численности населения.

Наибольших масштабов империя достигла к 30-м годам XX столетия: площадь земель Соединенного Королевства вместе с колониями насчитывала 34 млн. 650 тыс. кв. км., что составляло примерно 22% земной суши. Общее число населения империи достигало 480 млн. человек – каждый четвертый житель Земли был подданным Британской короны.

Успешности британской колониальной политики содействовало много факторов: сильные армия и флот, развитая промышленность, искусство дипломатии. Расширение империи значительным образом повлияло на мировую геополитику. В первую очередь это распространение по всему миру британских технологий, торговли, языка, а также форм государственного управления.

Деколонизация Британии произошла после окончания Второй мировой войны. Страна хоть и была среди государств-победителей, однако оказалась на грани банкротства. Только благодаря американскому займу в 3,5 млрд. долларов Великобритания смогла преодолеть кризис, но вместе с этим лишилась мирового господства и всех своих колоний.

Российская империя (1721–1917)

История Российской империи берет свое начало 22 октября 1721 года после принятия Петром I титула Императора Всероссийского. С этого времени и вплоть до 1905 года становившийся во главе государства монарх был наделен абсолютной полнотой власти.

По площади Российская империя уступала только Монгольской и Британской империям – 21 799 825 кв. км, и являлась второй (после Британской) по численности населения – около 178 млн. человек.

Постоянное расширение территории – характерная особенность Российской империи. Но если продвижение на восток носило большей частью мирный характер, то на западе и юге свои территориальные претензии России приходилось доказывать через многочисленные войны – с Швецией, Речью Посполитой, Османской империей, Персией, Британской империей.

Рост Российской империи всегда с особой настороженностью воспринимался Западом. Негативному восприятию России поспособствовало появление так называемого «Завещания Петра Великого» – документа, сфабрикованного в 1812 году французскими политическими кругами. «Государство Российское должно установить власть над всей Европой», – это одна из ключевых фраз Завещания, которая еще долго будет будоражить умы европейцев.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БЕЛГОРОДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра Гуманитарных и социально – экономических дисциплин

Дисциплина: Отечественная история

по теме № 6: «Российская империя в XIX веке»

Подготовил:

Студент 453 группы

Пронькин Н.Н.

Подготовил:

преподаватель кафедры Г и СЭД

капитан милиции

Хряков Р.Н.

Белгород – 2008

План Реферат | Страницы |

| Вступительная часть | 4 |

| Учебные вопросы: | |

| 1. Внутренняя политика в первой половине XIX в | 4 |

| 2. Внешняя политика России в первой половине XIX в | 8 |

| 3. Общественно-политическое развитие России в первой пол. XIX в | 17 |

| Заключительная часть (подведение итогов) | |

Введение

XIX век в истории России начался новым и последним дворцовым переворотом. Император Павел I был убит и на престол вступил его сын Александр I (1801-1825).

В изданном 12 марта Манифесте Александр I объявил, что он будет управлять «по законам и по сердцу бабки нашей государыни императрицы Екатерины Великой». Он начал с того, что восстановил отмененные Павлом жалованные грамоты дворянству и городам, восстановил дворянские выборные органы, освободил дворян от телесных наказаний, возвратил уволенных из армии и опальных, вернул из ссылки до 12 тыс. репрессированных чиновников и военных, уничтожил Тайную экспедицию и восстановил союз с Англией. Он отменил и другие Павловские указы, вроде запрета носить круглые французские шляпы, выписывать иностранные книги и журналы, выезжать за границу.

Время правления Александра I было наполнено событиями, либеральными ожиданиями. О самом Александре I, его взглядах остались самые противоречивые свидетельства современников. Он высказывал прямо противоречивые взгляды, предпринимал такие - же действия.

Годы царствования императора Николая I (1825-1855) справедливо расценивается как «апогей самодержавия». Николаевское царствование началось расправой над декабристами и закончилось в дни обороны Севастополя. Замена наследника престола Александром I явилось неожиданностью для Николая I, которого не готовили к управлению Россией. Его интересовали исключительно военные дела, особенно их внешняя сторона – парады, маневры, муштра. Политический курс Николая I явился реакцией на рост революционного движения, как в Западной Европе, так и в России. «Революция на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне сохранится дыхание жизни»,- таково «кредо» сформулированное Николаем I. Однако он не мог не учитывать уроков 14 декабря, не задумываться над причинами, породившими декабризм. Именно поэтому он входил во все детали следствия по делу декабристов. Из материалов этого дела перед Николаем I раскрылась широкая картина колоссальных безобразий в управлении, суде, финансах и пр. Он понимал необходимость проведения если не реформ, то серии мер, которые не меняя всей системы, предотвратили бы возможность нового революционного потрясения.

1. Внутренняя политика в первой половине XIX в

Вступая на престол, Александр торжественно провозгласил, что отныне в основе политики будет не личная воля или каприз монарха, а строгое соблюдение законов. Населению были обещаны правовые гарантии от произвола. Вокруг царя сложился кружок друзей, получивший название – Негласный комитет. В него вошли молодые аристократы: граф П.А. Строганов, граф В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, князь А.Д. Чарторыйский. Агрессивно настроенная аристократия окрестила комитет « якобинской шайкой». Этот комитет заседал с 1801 по 1803 годы и обсуждал проекты государственных реформ, отмены крепостного права и т.д.

В первый период царствования Александра I с 1801 по 1815 гг. было сделано много, но еще больше было обещано. Были отменены ограничения, введенные Павлом I. Созданы Казанский, Харьковский, Петербургский университеты. Открыты университеты в Дерпте и Вильно. В 1804 г. было открыто Московское коммерческое училище. Отныне в учебные заведения могли приниматься представители всех сословий, на низших ступенях обучение было бесплатным, оплачивалось из госбюджета. Для царствования Александра I характерна безусловная веротерпимость, что было крайне важно для многонациональной России.

В 1802 г. устаревшие коллегии, которые еще с петровских времен являлись главными органами исполнительной власти, были заменены министерствами. Было учреждено 8 первых министерств: военно-сухопутных сил, военно-морских сил, юстиции, внутренних дел, финансов. Коммерции и народного просвещения.

В 1810-1811 гг. при реорганизации министерств их количество увеличилось, а функции были еще более четко разграничены. В 1802 г. был реформирован Сенат, ставший высшим судебным и контролирующим органом в системе государственного управления. Он получил право делать «представления» императору по поводу устаревших законов. Духовными делами ведал Святейший Синод, члены которого назначались императором. Во главе его стоял обер-прокурор, человек, как правило, близкий к царю. Из военных или гражданских чиновников. При Александре I должность обер-прокурора в 1803-1824 гг. князь А.Н. Голицын, бывший с 1816 г. так же министром народного просвещения. Наиболее активным сторонником идеи реформы системы государственного управления был статс–секретарь Непременного совета М.М. Сперанский. Однако он очень не долгое время пользовался расположением императора. Осуществление проекта Сперанского могло бы способствовать началу конституционного процесса в России. Всего в проекте «Введение к уложению государственных законов» намечался принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей путем созыва представителей государственной думы и введения выборных судебных инстанций.

Одновременно он считал необходимым создать Государственный совет, который стал бы связующим звеном между императором и органами центрального и местного самоуправления. Все вновь предложенные органы осторожный Сперанский наделял лишь совещательными правами и отнюдь не покушался на полноту самодержавной власти. Против либерального проекта Сперанского выступила консервативно настроенная часть дворянства, которая увидела в нем опасность для самодержавно-крепостнической системы и для своего привилегированного положения.

Идеологом консерваторов стал известный писатель и историк И.М. Карамзин. В практическом плане реакционную политику проводил близкий к Александру I граф А.А. Аракчеев, который в отличие от М.М. Сперанского Стремился к укреплению личной власти императора, путем дальнейшего развития бюрократической системы.

Борьба между либералами и консерваторами закончилась победой последних. Сперанский был отстранен от дел и отправлен в ссылку. Единственным результатом было учреждение Государственного совета, в 1810 г., который состоял из министров и других высших сановников, назначаемых императором. Ему были приданы совещательные функции при разработке важнейших законов. Реформы 1802 –1811 гг. не изменили самодержавной сущности политической системы России. Они лишь усилили централизацию и бюрократизацию государственного аппарата. Как и прежде император был верховной законодательной и исполнительной властью.

В последующие годы реформаторские настроения Александра I отразились во введении конституции в Царстве Польском (1815г.), сохранении сейма и конституционного устройства Финляндии, присоединенной к России в 1809 г., а так же в создании Н.Н. Новосильцевым по поручению царя «Уставной грамоты Российской империи» (1819 –1820). В проекте предусматривалось разделение ветвей власти, введение правительственных органов. Равенство всех граждан перед законом и федеративный принцип государственного устройства. Однако все эти предложения остались на бумаге.

В последнее десятилетие правления Александра I во внутренней политике все больше ощущалась консервативная тенденция. По имени ее проводника она получила название «аракчеевщина». Эта политика выразилась в дальнейшей централизации государственного управления, в полицейско-репрессивных мерах, направленных на уничтожение свободомыслия, в «чистке» университетов, в насаждении палочной дисциплины в армии. Наиболее ярким проявлением политики графа А.А. Аракчеева стали военные поселения - особая форма комплектования и содержания армии.

Цель создания военных поселений - добиться само обеспечения и сомовоспроизводства армии. Облегчить для бюджета страны тяжесть содержания огромной армии в мирных условиях. Первые попытки их организации относились к 1808-1809 гг., но в массовом порядке оно начали создаваться в 1815-1816 гг. В разряд военных поселений переводились казенные крестьяне Петербургской, Новгородской, Могилевской и Харьковской губерний. Здесь же расселяли солдат, к которым выписывались и их семьи. Жены становились поселянками, сыновья с 7 лет зачислялись в кантонисты, а с 18 лет в действительную военную службу. Вся жизнь семьи крестьянина была строго регламентирована. За малейшее нарушение порядка следовало телесное наказание. Главным начальником над военными поселениями был назначен А.А. Аракчеев. К 1825 г. около трети солдат было переведено на поселение.

Однако затея с самоокупаемостью армии провалилась. На организацию поселений правительство тратило огромные деньги. Военные поселяне не стали особым сословием, расширившим социальную опору самодержавия, наоборот, они волновались и бунтовали. Правительство от этой практики в последующие годы отказалось. Александр I умер в Таганроге в 1825 г. Детей у него не было. Из-за неясности в вопросе о престолонаследии в России создалась чрезвычайная ситуация - междуцарствие.

Годы царствования императора Николая I (1825-1855) справедливо расценивается как «апогей самодержавия». Николаевское царствование началось расправой над декабристами и закончилось в дни обороны Севастополя. Замена наследника престола Александром I явилось неожиданностью для Николая I, которого не готовили к управлению Россией.

6 декабря 1826 г. императором создается первый Секретный комитет, во главе которого стал председатель Государственного совета В.П. Кочубей. Первоначально комитет разрабатывал проекты преобразования высшего и местного управления и закона «о состояниях» т. е. о правах сословий. Предполагалось рассмотреть и крестьянский вопрос. Однако на деле каких либо практических результатов работа комитета не дала, и в 1832 г. комитет прекратил свою деятельность.

Николай I ставил задачей сосредоточить в своих руках решение как общих, так и частных дел, минуя соответствующие министерства и ведомства. Принцип режима личной власти воплотился в Собственной Его Императорского величества канцелярии. Она разделилась на несколько отделений, вмешивавшихся в политическую, общественную и духовную жизнь страны.

Кодификация российского законодательства была поручена возвращенному из ссылки М.М. Сперанскому, который намеревался собрать и классифицировать все имевшиеся законы, создать принципиально новую систему законодательства. Однако, консервативные тенденции во внутренней политике ограничили его более скромной задачей. Под его руководством были обобщены законы, принятые после Соборного Уложения 1649 г. Их опубликовали в «Полном собрании законов Российской империи» в 45-ти томах. В отдельный «Свод законов» (15 томов), были помещены действующие законы, которые соответствовали правовому положению в стране. Все это было направлено так же на усиление бюрократизации управления.