Границы российской империи до 1917 года карта. Царская Россия — вся правда

Образование Российской Империи случилось 22 октября 1721 года по старому стилю или 2 ноября. Именно в этот день последний российской царь Петр 1 Великий объявил себя императором российским. Случилось это, как одно из следствий северной войны, после которой сенат просил Петра 1 принять титул Императора страны. Государство получило название «Российская Империя». Ее столицей стал город Санкт-Петербург. За все время столица только на 2 года (с 1728 по 1730 гг.) переносилась в Москву.

Территория Российской Империи

Рассматривая историю России той эпохи необходимо помнить, что на момент образования империи к стране были присоединены большие территории. Это стало возможным благодаря успешной внешней политике страны, которую вел Петр 1. Он создавал новую историю, историю которая возвращала Россию в число мировых лидеров и держав, с мнением которых стоит считаться.

Территория Российской Империи составляла 21,8 миллионов км2. Это была вторая по площади страна в мире. На первом месте находилась Британская Империя с ее многочисленными колониями. Большинство из них сохранили свой статус и по сей день. Первые законы страны делили ее территорию на 8 губерний, каждая из которых управлялась губернатором. Он имел всю полноту местной власти, включая и судебную. В дальнейшем Екатерина 2 увеличила число губерний до 50. Разумеется сделано это было не за счет присоединения новых земель, а за счет дробления. Это достаточно сильно увеличило государственный аппарат и довольно сильно снизило эффективность местного управления в стране. Об этом более подробно мы поговорим в соответствующей статье. Следует отметить, что на момент распада российской империи ее территория насчитывала 78 губерний. Крупнейшие города страны при этом были:

- Санкт-Петербург.

- Москва.

- Варшава.

- Одесса.

- Лодзь.

- Рига.

- Киев.

- Харьков.

- Тифлис.

- Ташкент.

История Российской Империи полна, как яркими, так и негативными моментами. В этот временной отрезок, который продолжался менее двух веков, вложилось огромное количество судьбоносных моментов в судьбе нашей страны. Именно в период российской Империи случились отечественная война, походы на Кавказ, походы в Индию, европейские походы. Страна развивалась динамично. Реформы коснулись абсолютно всех аспектов жизни. Именно история Российской Империи подарила нашей стране великих полководцев, имена которых на устах и по сей день не только в России, но и во всей Европе, - Михаил Илларионович Кутузов и Александр Васильевич Суворов. Эти прославленные генералы навечно вписали свои имена в историю нашей страны и покрыли вечной славой русское оружие.

Карта

Представляем карту Российской Империи, кратко историю которой мы рассматриваем, на которой представлена европейская часть страны со всеми изменениями, которые происходили в плане территорий за годы существования государства.

Население

Уже к концу 18 века Российская Империя была крупнейшей страной мира по площади. Ее масштабы были такими, что гонец, которых направили во все уголки страны сообщить о смерти Екатерины 2, прибыл на Камчатку спустя 3 месяца! И это при том, что гонец скакал практически 200 км ежедневно.

Россия была также самой многочисленной по населению страной. В 1800 году в Российской Империи проживало порядка 40 миллионов человек, большинство из которых в европейской части страны. За Уралом проживало чуть менее 3 миллионов. Национальный состав страны был пестрым:

- Восточные славяне. Русские (великороссы), украинцы (малороссы), белорусы. Долгое время, практически до самого конца Империи, это считался единый народ.

- Эстонцы, латвийцы, латыши и немцы проживали в Прибалтике.

- Финно-угорские (мордва, карелы, удмурты и т.д.), алтайские (калмыки) и тюркские (башкиры, татары и т.д.) народы.

- Народы Сибири и Дальнего Востока (якуты, эвены, буряты, чукчи и т.д.).

По ходу становления страны в ее подданстве оказались часть казахов и евреев, живших на территория Польши, которые после ее распада отошли России.

Основным сословием в стране были крестьяне (порядка 90%). Другие сословия: мещанство (4%), купечество (1%), а остальные 5% населения распределялись между казачеством, духовенством и дворянством. Это классическая структура аграрного общества. И действительно – основное занятие Российской Империи было сельское хозяйство. Неслучайно все показатели, которыми так любят гордиться сегодня любители царского режима, связаны с сельским хозяйством (речь идет об импорте зерна и сливочного масла).

К концу 19 века в России проживало 128,9 млн человек, из которых 16 млн жили в городах, а остальные в селах.

Политический строй

Российская Империя была самодержавной по форме своего правления, где вся полнота власти сосредотачивалась в руках 1 человека – императора, которого часто называли, на старый манер, царем. Петр 1 закладывал в законы России именно безграничную власть монарха, что и обеспечивало самодержавие. Одновременно с государством самодержец фактически управлял и церковью.

Важный момент – после правления Павла 1 самодержавие в России уже нельзя было назвать абсолютным. Случилось это по причине того, что Павел 1 издал указ, по которому отменялась система передачи трона, установленная Петром 1. Петр Алексеевич Романов, напомню, постановил – правитель сам определяет своего приемника. Часть историков сегодня говорит о негативе этого документа, но именно в этом и выражается суть самодержавия – правитель принимает все решения, в том числе и о своем преемнике. После Павла 1 вернулась система, при которой сын наследует престол за отцом.

Правители страны

Ниже приведен список всех правителей Российской Империи за период ее существования (1721-1917).

Император |

Годы правления |

|---|---|

| Петр 1 | 1721-1725 |

| Екатерина 1 | 1725-1727 |

| Петр 2 | 1727-1730 |

| Анна Иоанновна | 1730-1740 |

| Иван 6 | 1740-1741 |

| Елизавета 1 | 1741-1762 |

| Петр 3 | 1762 |

| Екатерина 2 | 1762-1796 |

| Павел 1 | 1796-1801 |

| Александр 1 | 1801-1825 |

| Николай 1 | 1825-1855 |

| Александр 2 | 1855-1881 |

| Александр 3 | 1881-1894 |

| Николай 2 | 1894-1917 |

Все правители были из династии Романовых, и после свержения Николая 2 и убийства большевиками его самого и его семьи, династия прервалась, и Российская Империя прекратила свое существование, изменив форму государственности на СССР.

Основные даты

За время своего существования, а это практически 200 лет, Российская Империя пережила множество важных моментов и событий, которые оказали свое влияние на государство и народ.

- 1722 – Табель о рангах

- 1799 – Заграничные походы Суворова в Италию и Швейцарию

- 1809 – Присоединение Финляндии

- 1812 – Отечественная война

- 1817-1864 – Кавказская война

- 1825 (14 декабря) – восстание декабристов

- 1867 – Продажа Аляски

- 1881 (1 марта) убийство Александра 2

- 1905 (9 января) – Кровавое воскресенье

- 1914-1918 – Первая мировая война

- 1917 – февральская и октябрьская революции

Завершение Империи

История Российской Империи оборвалась 1 сентября 1917 года по старому стилю. Именно в этот день была провозглашена Республика. Провозгласил это Керенский, который по закону не имел на это право, поэтому объявление России Республикой можно смело назвать незаконным. Полномочия для такого провозглашения были только у Учредительного Собрания. Падение Российской Империи тесно связано с историей ее последнего императора, Николая 2. Этот император обладал всеми качествами достойного человека, но имел характер нерешительный. Именно из-за этого в стране и произошли те беспорядки, которые стоили самому Николаю 2 жизни, а Российской империи – существования. Николай 2 не сумел жестко пресечь революционную и террористическую деятельность большевиков в стране. На это правда были и объективные причины. Главная из которых, первая мировая война, в которую Российская Империя была вовлечена и измотана в ней. На смену Российской Империи пришел новый тип государственного устройства страны – СССР.

Вместе с распадом Российской империи большинство населения предпочло создать самостоятельные национальные государства. Многим из них так и не было суждено остаться суверенными, и они вошли в состав СССР. Другие были включены в состав советского государства позднее. А какой же была Российская империя в начале XX века?

К концу XIX века территория Российской империи - 22,4 млн км 2 . Согласно переписи 1897 года, население составляло 128,2 млн человек, в том числе население Европейской России - 93,4 млн человек; Царства Польского - 9,5 млн, - 2,6 млн, Кавказского края - 9,3 млн, Сибири - 5,8 млн, Средней Азии - 7,7 млн человек. Проживало свыше 100 народов; 57 % населения составляли нерусские народы. Территория Российской империи в 1914 году делилась на 81 губернию и 20 областей; насчитывался 931 город. Часть губерний и областей была объединена в генерал-губернаторства (Варшавское, Иркутское, Киевское, Московское, Приамурское, Степное, Туркестанское и Финляндское).

К 1914 году протяженность территории Российской империи составляла с севера на юг 4383,2 версты (4675,9 км) и с востока на запад - 10 060 верст (10 732,3 км). Общая длина сухопутных и морских границ - 64 909,5 версты (69 245 км), из которых на долю сухопутных границ приходилось 18 639,5 версты (19 941,5 км), а на долю морских - около 46 270 верст (49 360,4 км).

Все население считалось подданными Российской империи, мужское население (от 20 лет) присягало на верность императору. Подданные Российской империи делились на четыре сословия («состояния»): дворянство, духовенство, городские и сельские обыватели. Местное население Казахстана, Сибири и ряда других районов выделялось в самостоятельное «состояние» (инородцы). Гербом Российской империи являлся двуглавый орел с царскими регалиями; государственным флагом - полотнище с белой, синей и красной горизонтальными полосами; государственным гимном - «Боже, царя храни». Государственный язык - русский.

В административном отношении Российская империя к 1914 году делилась на 78 губерний, 21 область и 2 самостоятельных округа. Губернии и области подразделялись на 777 уездов и округов и в Финляндии - на 51 приход. Уезды, округа и приходы, в свою очередь, делились на станы, отделы и участки (всего 2523), а также 274 ленсманства в Финляндии.

Важные в военно-политическом плане территории (столичные и приграничные) были объединены в наместничества и генерал-губернаторства. Некоторые города были выделены в особые административные единицы - градоначальства.

Еще до преобразования Великого княжества Московского в Русское царство в 1547 году, в начале XVI века, российская экспансия начала выходить за пределы своей этнической территории и начала вбирать в себя следующие территории (в таблице не указаны земли, утраченные до начала XIX века):

|

Территория |

Дата (год) присоединения к Российской империи |

Факты |

|

Западная Армения (Малая Азия) |

Территорию уступили в 1917-1918 годах |

|

|

Восточная Галиция, Буковина (Восточная Европа) |

В 1915 году уступлена, в 1916-м частично отвоевана, в 1917 году потеряна |

|

|

Урянхайский край (Южная Сибирь) |

В настоящий момент в составе Республики Тывы |

|

|

Земля Франца-Иосифа, Земля Императора Николая II, Новосибирские острова (Арктика) |

Архипелаги Северного Ледовитого океана, закреплены как территория России нотой МИД |

|

|

Северный Иран (Средний Восток) |

Потерян в результате революционных событий и Гражданской войны в России. В настоящее время принадлежит государству Иран |

|

|

Концессия в Тяньцзине |

Потеряна в 1920 году. В настоящее время город центрального подчинения КНР |

|

|

Квантунский полуостров (Дальний Восток) |

Потерян в результате поражения в Русско-японской войне 1904-1905 годов. В настоящее время провинция Ляонин, КНР |

|

|

Бадахшан (Средняя Азия) |

В настоящее время Горно-Бадахшанская АО Таджикистана |

|

|

Концессия в Ханькоу (Ухань, Восточная Азия) |

В настоящее время провинция Хубэй, КНР |

|

|

Закаспийская область (Средняя Азия) |

В настоящее время принадлежит Туркмении |

|

|

Аджарский и Карсско-Чилдырский санджаки (Закавказье) |

В 1921 году уступлены Турции. В настоящее время Аджарская АО Грузии; илы Карс и Ардахан в Турции |

|

|

Баязетский (Догубаязитский) санджак (Закавказье) |

В том же, 1878, году уступлен Турции по итогам Берлинского конгресса |

|

|

Княжество Болгария, Восточная Румелия, Адрианопольский санджак (Балканы) |

Упразднены по итогам Берлинского конгресса в 1879 году. В настоящее время Болгария, Мраморноморский регион Турции |

|

|

Кокандское ханство (Средняя Азия) |

В настоящее время Узбекистан, Киргизия, Таджикистан |

|

|

Хивинское (Хорезмское) ханство (Средняя Азия) |

В настоящее время Узбекистан, Туркмения |

|

|

включая Аландские острова |

В настоящее время Финляндия, Республика Карелия, Мурманская, Ленинградская области |

|

|

Тарнопольский округ Австрии (Восточная Европа) |

В настоящее время Тернопольская область Украины |

|

|

Белостокский округ Пруссии (Восточная Европа) |

В настоящее время Подляское воеводство Польши |

|

|

Гянджинское (1804), Карабахское (1805), Шекинское (1805), Ширванское (1805), Бакинское (1806), Кубинское (1806), Дербентское (1806), северная часть Талышского (1809) ханства (Закавказье) |

Вассальные ханства Персии, захват и добровольные вхождения. Закреплены в 1813 году договором с Персией по итогам войны. Ограниченные автономии до 1840-х годов. В настоящее время Азербайджан, Нагорно-Карабахская Республика |

|

|

Имеретинское царство (1810), Мегрельское (1803) и Гурийское (1804) княжества (Закавказье) |

Царство и княжества Западной Грузии (с 1774 года независимые от Турции). Протектораты и добровольные вхождения. Закреплены в 1812 году договором с Турцией и в 1813 году договором с Персией. Самоуправление до конца 1860-х годов. В настоящее время Грузия, края Самегрело-Верхняя Сванетия, Гурия, Имеретия, Самцхе-Джавахетия |

|

|

Минское, Киевское, Брацлавское, восточные части Виленского, Новогрудского, Берестейского, Волынского и Подольского воеводств Речи Посполитой (Восточная Европа) |

В настоящее время Витебская, Минская, Гомельская области Белоруссии; Ровенская, Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Киевская, Черкасская, Кировоградская области Украины |

|

|

Крым, Едисан, Джамбайлук, Едишкуль, Малая Ногайская Орда (Кубань, Тамань) (Северное Причерноморье) |

Ханство (с 1772 года независимое от Турции) и кочевые ногайские племенные союзы. Аннексия, закреплена в 1792 году по договору в результате войны. В настоящее время Ростовская область, Краснодарский край, Республика Крым и Севастополь; Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская области Украины |

|

|

Курильские острова (Дальний Восток) |

Племенные союзы айнов, приведение в российское подданство, окончательно к 1782 году. По договору 1855 года Южные Курилы в Японии, по договору 1875 года - все острова. В настоящее время Северо-Курильский, Курильский и Южно-Курильский городские округа Сахалинской области |

|

|

Чукотка (Дальний Восток) |

В настоящее время Чукотский автономный округ |

|

|

Тарковское шамхальство (Северный Кавказ) |

В настоящее время Республика Дагестан |

|

|

Осетия (Кавказ) |

В настоящее время Республика Северная Осетия - Алания, Республика Южная Осетия |

|

|

Большая и Малая Кабарда |

Княжества. В 1552-1570 годах военный союз с Русским государством, в дальнейшем вассалы Турции. В 1739-1774 годах по договору - буферное княжество. С 1774 года в российском подданстве. В настоящее время Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика |

|

|

Инфлянтское, Мстиславское, большие части Полоцкого, Витебского воеводств Речи Посполитой (Восточная Европа) |

В настоящее время Витебская, Могилёвская, Гомельская области Белоруссии, Даугавпилсский край Латвии, Псковская, Смоленская области России |

|

|

Керчь, Еникале, Кинбурн (Северное Причерноморье) |

Крепости, от Крымского ханства по договору. Признаны Турцией в 1774 году по договору в результате войны. Крымское ханство получило независимость от Османской империи под покровительством России. В настоящее время городской округ Керчь Республики Крым России, Очаковский район Hиколаевской области Украины |

|

|

Ингушетия (Северный Кавказ) |

В настоящее время Республика Ингушетия |

|

|

Алтай (Южная Сибирь) |

В настоящее время Алтайский край, Республика Алтай, Новосибирская, Кемеровская, Томская области России, Восточно-Казахстанская область Казахстана |

|

|

Кюменигордский и Нейшлотский лен - Нейшлот, Вильманстранд и Фридрихсгам (Прибалтика) |

Лен, от Швеции по договору в результате войны. С 1809 года в российском Великом княжестве Финляндском. В настоящее время Ленинградская область России, Финляндия (область Южная Карелия) |

|

|

Младший жуз (Средняя Азия) |

В настоящее время Западно-Казахстанская область Казахстана |

|

|

(Киргизская землица и др.) (Южная Сибирь) |

В настоящее время Республика Хакасия |

|

|

Новая Земля, Таймыр, Камчатка, Командорские острова (Арктика, Дальний Восток) |

В настоящее время Архангельская область, Камчатский, Красноярский край |

Деление страны на управляемые регионы всегда было одной из основ государственного устройства России. Границы внутри страны регулярно меняются даже в 21-м веке, подчиняясь административным реформам. А на этапах Московского царства и Российской империи подобное происходило значительно чаще из-за присоединения новых земель, смены политической власти или курса.

Деление страны в 15-17-м веках

На этапе Московского государства основной территориально-административной единицей были уезды. Они располагались в границах некогда независимых княжеств и управлялись посаженными царём наместниками. Примечательно, что на европейской части государства крупные города (Тверь, Владимир, Ростов, Нижний Новгород и пр.) были самостоятельными в административном плане территориями и в состав уезда не входили, хотя и являлись их столицами. В 21-м веке в подобной ситуации оказалась Москва, которая является центром своего региона де-факто, но де-юре это то есть отдельный регион.

Каждый уезд, в свою очередь, делился на волости - районы, центром которых было крупное село или мелкий городок с прилегающими землями. Также в северных землях встречалось деление на станы, погосты, деревни или селища в самых разных сочетаниях.

Приграничные или недавно присоединённые территории не имели уездов. Например, земли от Онежского озера до северной части Уральских гор и вплоть до берегов Ледовитого океана именовались Поморьем. А вошедшая в состав Московского царства в конце 16-го века, из-за своего статуса "неспокойных земель" и основного населения (казачества) делилась на полки - Киевский, Полтавский, Черниговский и пр.

В целом деление Московского государства было очень запутанным, но позволило выработать основные принципы, на которых строилось управление территориями в следующих веках. И самый главный из них - единоначалие.

Деление страны в 18-м веке

По мнению историков, становление административного деления страны происходило в несколько этапов-реформ, из которых основные пришлись на 18-й век. Губернии Российской империи появились после в 1708 году, и на первых порах их было всего 8 - Московская, Санкт-Петербургская, Смоленская, Архангельская, Киевская, Азовская, Казанская и Сибирская. Спустя несколько лет к ним добавились Рижская и Каждая из них получала не только земли и наместника (губернатора), но и свой герб.

Образованные регионы были чрезмерно велики и потому плохо управлялись. Поэтому следующие реформы были направлены на их уменьшение и разделение на подчинённые единицы. Основные вехи этого процесса:

- Вторая реформа Петра I от 1719 года, при которой губернии Российской империи начали делить на провинции и дистрикты. Впоследствии последние были заменены на уезды.

- Реформа 1727 года, продолжившая процесс разукрупнения территорий. По её итогам в стране насчитывалось 14 губерний и 250 уездов.

- Реформа начала правления Екатерины I. В течение 1764-1766 годов происходило формирование приграничных и удалённых территорий в губернии.

- Екатерининская реформа 1775 года. Подписанное императрицей "Учреждение для управления губерний" ознаменовало самые крупные административно-территориальные изменения в истории страны, продолжавшиеся 10 лет.

В конце века страна оказалась поделена на 38 наместничеств, 3 губернии и область с особым статусом (Таврическую). В пределах всех регионов было выделено 483 уезда, ставших второстепенной территориальной единицей.

Наместничества и губернии Российской империи в 18 веке недолго просуществовали в утверждённых Екатериной I границах. Процесс административного деления продолжился и в следующем столетии.

Деление страны в 19-м веке

Термин "губернии Российской Империи" был возвращён во время который предпринял безуспешную попытку сократить число регионов с 51 до 42. Но большинство проведённых им преобразований было впоследствии отменено.

В 19-м веке процесс административно-территориального деления сосредоточился на формировании регионов в азиатской части страны и на присоединённых территориях. Среди множества изменений особо стоит выделить следующие:

- При Александре I в 1803 году появились Томская и Енисейская губернии, а из состава Иркутских земель был выделен Камчатский край. В этот же период были образованы Великое княжество Финляндское, Царство Польское, Тернопольская, Бессарабская и Белостокская губернии.

- В 1822 году земли Сибири были разделены на 2 генерал-губернаторства - Западное с центром в Омске и Восточное, имевшее столицей Иркутск.

- Ближе к середине 19-го века на присоединяемых землях Кавказа были созданы Тифлисская, Шемахинская (позже Бакинская), Дагестанская, Эриванская, Терская, Батумская и Кутаисская губернии. Особая область возникла по соседству с землями современного Дагестана.

- Приморская область сформировалась в 1856 году из имеющих выход к морю территорий Восточно-Сибирского генерал-губернаторства. Вскоре из неё выделили Амурскую область, получившую левый берег одноимённой реки, а в 1884 году остров Сахалин получил статус особого отдела Приморья.

- Земли Средней Азии и Казахстана были присоединены в 1860-1870-е годы. Полученные территории организовали в области - Акмолинскую, Семипалатинскую, Уральскую, Туркестанскую, Закаспийскую и пр.

В регионах Европейской части страны также было немало изменений - границы часто менялись, земли перераспределялись, происходили переименования. В ходе крестьянских реформ уезды губернии Российской империи в 19 веке были разделены на сельские волости для удобства распределения и учёта земель.

Деление страны в 20-м веке

В последние 17 лет существования Российской империи в сфере административно-территориального деления произошло только 2 значимых изменения:

- Была сформирована Сахалинская область, включившая одноимённый остров и прилегающие мелкие острова и архипелаги.

- На присоединённых землях юга Сибири (современная республика Тува) был создан Урянхайский край.

Губернии Российской империи сохраняли свои границы и названия в течение 6 лет после распада этой страны, то есть до 1923 года, когда в СССР начались первые реформы по районированию территорий.

Масштаб приблизительно 200 верст в дюйме, то есть около 1: 8 400 000 – 84 км в 1 см.

Заглавие карты в художественном картуше с изображениями двуглавого орла, под ним – герб Москвы, а также гербы шестнадцати губерний. На переднем плане – гербы Новгородской и Киевской (?) губерний.

Примечателен рисунок, помещенный на карте. Он в определенном смысле является продолжением картографического изображения и художественными средствами характеризует прибрежную акваторию Северного Ледовитого океана. В рисунке отражены и природные особенности – ледяные торосы, белый медведь, полярные птицы, а также сцены охоты на морского зверя. Присутствие кораблей под российскими флагами подчеркивает приоритет России в исследовании и картографировании северо-восточной Азии, чему были посвящены многочисленные экспедиции 1730-1740-х гг.

Основным содержанием карты является политико-административное устройство Российской империи.

Внешние границы показаны на основании различных мирных договоров. На западе положение границы определено Андрусовским перемирием 1667 г., завершившим Русско-польскую войну за земли современных Украины и Белоруссии. На крайнем северо-западе Курляндия отнесена к России ошибочно, так как она вошла в ее состав лишь в 1795 г. На формирование юго-западной границы влияли различные договоренности с Турцией с конца XVII в. до 1710-х гг. и условия Белградского мира, заключенного после Русско-турецкой войны 1735-1737 гг. Граница с Китаем обусловлена Нерчинским (1689 г.), Буринским и Кяхтинским (1727 г.) договорами. Западная часть южной границы вплоть до Каспийского моря не была жестко установлена. Включение в пределы государства «Степей казачьей орды» (земли киргиз-кайсаков, как тогда называли казахов) основано на неоднократных переговорах об их вступлении в русское подданство в 1730-е гг. Однако эти договоренности часто нарушались, и более четкое разграничение земель в этом регионе было принято значительно позднее.

Внутренние границы показаны в соответствии с Указом Петра об административном делении Российской империи 1708 г., и по реформам 1719 , 1727 , 1744 гг. К 1745 году фактическое административное устройство выглядело так: общее число губерний –16, общее число провинций – 45, общее число уездов – 166, столица – Санкт-Петербург. Однако на карте имеется ряд несоответствий с фактическим административным устройством. Например, отсутствует Нижний Новгород, являющийся центром губернии; Смоленская губерния названа провинцией; границы Астраханской губернии не соответствуют ситуации 1745 г. Ошибка в показании границ Астраханской губернии и отсутствие Оренбургской, которая включила ее часть, объясняется хронологической близостью образования последней и завершения работ по составлению атласа. Следует отметить, что в атласе не всегда выдерживается строгость административной терминологии.

Но, несмотря на отмеченные погрешности, Генеральная карта позволила получить представление обо всей территории огромной Российской империи и ее административном устройстве. Она явилась необходимым справочным картографическим источником «для всего света» и «всенародного употребления».

Фрагмент карты из Чертежной книги Сибири С.Ремезова (1701)

Здание Академии наук на гравюре М.Махаева в издании План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов…Санкт-Петербург, 1753.

См. в электронной библиотеке

Joseph_Nicolas Delisle - портрет И.-Н. Делиля (1688-1768)

Leonhard Euler - портрет Леонарда Эйлера (1707-1783)

Gottfried Heinsius - портрет Готфрида Гейнзиуса (1709-1769)

Карта Географическая Содержащая Смоленскую губернию с Частьми губерний Киевской Белгородской и Воронежской. Л.5.

См. в электронной библиотеке

Карта Яренской, Важской Устюжеской, Соливычегоцкой, Тотмской и Хлыновской Провинцей и Уездов. Л. 8.

См. в электронной библиотеке

Строительство Волго-Донского канала. Фрагмент карты из Атласа реки Дона или Танаиса…Амстердам, 1701.

См. в электронной библиотеке

Положение мест между Черным и Каспийским морями представляющие Кубань, Грузинскую землю и достальную часть реки Волги с ея устьем. Л. 11.

В последнее время стала популярной игра под названием «Такую страну просрали! » Парадоксально, но факт: оплакивают, как правило, две страны — Российскую империю и СССР .

(карта Российской империи в границах 1914 года)

(карта СССР в границах 1980 года)

Сожаления о СССР представляются более-менее логичными. Воспоминания старшего поколения о стране, которая первой запустила в космос человека и где не было секса, ещё свежи в памяти. А вот представления о Российской империи кажутся мне большей частью основанными на скудных обрывках знаний из школьных учебников по истории и мифах.

Я заметила, что СМИ активно создают в общественном сознании идеализированный образ Российской империи . Вот типичная картинка царской России (в духе клипов группы «Белый орёл»): колосящиеся тучные поля, трудолюбивые и кроткие крестьяне с косой саженью в плечах и просветлёнными улыбками, благородные офицеры, строгий, но милосердный монарх с мудрыми глазами и, конечно же, хруст французской булки.

Миф, конечно, создан не на пустом месте. Он подкрепляется фактами. За точку отсчёта, как правило, принимается 1913 год. Считается, что в этом году Российская Империя достигла пика своего экономического и политического развития. И процветала бы и дальше, и захватила бы весь мир, да большевики помешали. В 1914, как известно, началась гражданская война, и великая империя рухнула.

Начнём прямо по списку. Колосящиеся тучные поля, т.е. экономика. Одними из главных показателей экономического развития страны считается демография и продолжительность жизни. Приверженцы мифа о золотом веке России указывают, что во время правления Николая II произошёл демографический взрыв. Население страны выросло на 50 млн. человек и достигло 180 млн. Однако жили эти 180 млн. крайне недолго. В лучшем случае доживали до 30 лет с копейками. А дети умирали чаще, чем телята. Примерно такая же ситуация, к слову, наблюдается в Африке. Несмотря на крайне низкий уровень жизни и высокую смертность, население Африки неуклонно увеличивается. Я ни в коем случае не сравниваю Россию с Африкой. Я просто утверждаю, что рост населения не может считаться верным показателем экономического процветания.

Далее. В России шёл бурный рост промышленности. Количество рабочих за 16 лет выросло более чем в полтора раза. В три раза выросло производство в металлургии, машиностроении, добыче угля. Протяжённость железных дорог увеличилась почти вдвое. Именно тогда была построена грандиозная Транссибирская магистраль — достижение, которое не удалось переплюнуть даже большевикам с БАМом. А в добыче нефти Россия вышла на первое место в мире.

Однако исследователи почему-то забывают указать соответствующие показатели для других стран. Не буду утомлять вас цифрами. Скажу только, что производительность труда в России была в 10 раз ниже американской. Душевой национальный доход в России в 1913 году составлял 11.5% от американского.

Ещё один сильный аргумент. Россия активно экспортировала хлеб и кормила всю Европу. Однако при этом голод случался в стране регулярно. При Николае II от голода погибло 5 млн. человек.

Тем не менее, Россия входила в пятёрку наиболее экономически развитых стран. Государство была огромное и занимало второе место после Британской империи.

В 1908 году в Думу был внесён законопроект о введении бесплатного всеобщего начального образования. Власть реально занималась проблемой ликвидации безграмотности. В 1895 году Николай II распорядился выделить значительные суммы на оказание помощи учёным, писателям и публицистам. Именно при царском режиме появились люди-иконы русской культуры — Чехов, Толстой, Достоевский, Чайковский и прочие. Однако при этом по результатам переписи населения грамотных в России едва насчитывалось 20%.

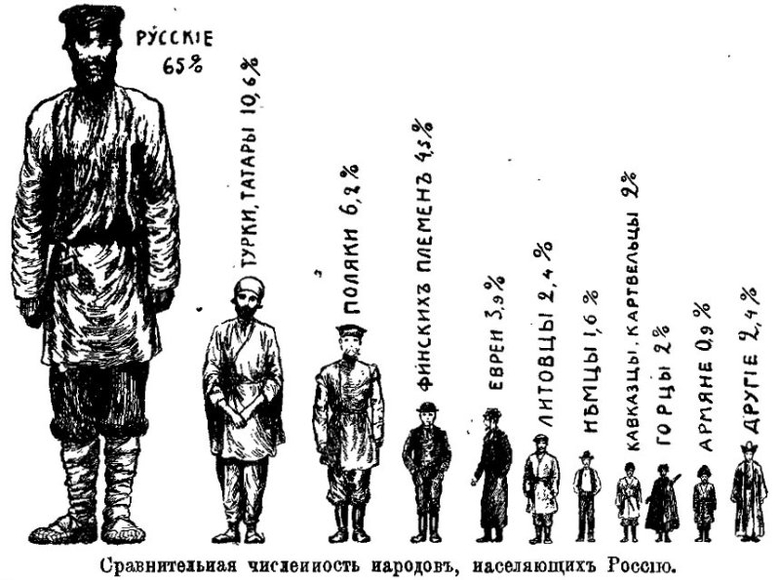

Пункт второй — трудолюбивые крестьяне с косой саженью в плечах и просветлёнными улыбками. Да, крестьяне, можно сказать, были китом, на котором держалась Российская империя. Они составляли абсолютно большинство населения. Вот выразительная инфографика тех времён:

Однако русский крестьянин не был былинным богатырём-философом. Русский крестьянин был обычным человеком со всеми человеческими слабостями. Как знает каждый школьник, крестьянин был несвободен, т.е. являлся собственностью помещика. И не только крестьянин. В России тех времён вообще не было частной собственности. Абсолютно всё, включая людей, принадлежало царю. А он милостиво позволял подданным жить и пользоваться землёй и благами, которые она рождала. Поскольку крестьянин не был свободным, трудолюбие его было, мягко говоря, вынужденным. Тем не менее, несмотря на все ужасы, которые описывали советские учебники, власть помещиков над крепостными была законодательно ограничена. За умышленное убийство крепостного помещиков посылали на каторгу. Мужики же были сами с усами: многие бежали из кабалы на Дон, к казакам, и устраивали крестьянские бунты, разоряли помещичьи усадьбы и убивали бывших хозяев. А многих существующее положение вещей и вовсе устраивало. Привыкли за столько лет.

Пункт третий . Благородные офицеры. Т.е. армия. К 1913 году её численность составляла более 1 300 000 человек. Флот был одним из самых грозных и мощных по тем временам. Доказательством силы русской армии служат впечатляющие победы, одержанные в Первой мировой войне. При этом катастрофически не хватало обмундирования и боеприпасов. Солдаты и часть офицеров ненавидели службу, и многие из них с радостью поддержали Февральскую революцию.

Пункт четвёртый : мудрый, строгий, но милосердный монарх. Современные монархисты часто указывают на чрезвычайную скромность Николая II в быту. Мол, даже штаны штопаные носил. При Николае в России было создано самое передовое по тем временам трудовое законодательство: нормирование рабочего дня, страхование рабочих по инвалидности и старости и т.д. Российский царь был инициатором первой международной конференции по разоружению. Под командованием Николая русская армия одержала много славных побед в Первой мировой войне. А траты царя на благотворительность стали притчей во языцех. Родной дядя Николая жаловался, что племянник роздал бедным солидную часть наследства Романовых. Однако при этом царь получил прозвище «тряпка» за то, что в принятии решении более слушался свою немецкую жену, чем министров. Не забудем и про Распутина. И про воскресенье 1905 года, за которое царь получил второе прозвище «Кровавый». Неплохой был, в общем, царь. Но далеко не идеальный, каким его рисуют современные монархисты.

Сторонники мифа о золотом веке России 1913 года обычно приводят вот эту цитату:

«Если дела европейских наций будут с 1912 по 1950 года идти так же, как они шли с 1900 по 1912, Россия к середине текущего века будет господствовать над Европой как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношени и» (Эдмон Тэри, французский экономист).

А теперь цитата противников:

«Факт чрезвычайной экономической отсталости России по сравнению с остальным культурным миром не подлежит никакому сомнению. По цифрам 1912 года народный доход на душу населения составлял: в США 720 рублей (в золотом исчислении), в Англии - 500, в Германии - 300,в Италии - 230 и в России - 110. Итак, средний русский - еще до Первой мировой войны, был почти в семь раз беднее среднего американца и больше чем в два раза беднее среднего итальянца. Даже хлеб - основное наше богатство - был скуден. Если Англия потребляла на душу населения 24 пуда, Германия - 27 пудов, а США целых 62 пуда, то русское потребление было только 21,6 пуда, включая во все это и корм скоту. Нужно при этом принять во внимание, что в пищевом рационе России хлеб занимал такое место, как нигде в других странах он не занимал. В богатых странах мира, как США, Англии, Германии и Франции, - хлеб вытеснялся мясными и молочными продуктами и рыбой, - в свежем и консервированном виде» (монархист И. Солоневич)

Я не ставлю своей целью доказать, что царская Россия была отсталой страной, которая стояла на пороге катастрофы и которую спасли большевики. Или, напротив, процветающей империей, которой было суждено захватить мир и которую погубил Ленин. Я хочу сказать, что царская Россия была нормальной страной . Со своими достижениями и своими проблемами. Бесспорно, великой. А в общественном сознании создаётся её отфотошопленный, рекламный образ.

Эта идеальная Россия противопоставляется современной — коррумпированной, разорённой, растерявшей былое величие и мощь . Люди тогда, конечно же, были другими — благородными, нравственными и высокодуховными. Этот миф активно эксплуатируется в свежем фильме «Адмиралъ». Режиссёр Андрей Кравчук признаёт, что в картине много исторических неточностей. Но историческая правда тут на втором месте. Режиссёр хотел показать нам то, чего, по его мнению, так не хватает в современной России: чувства долга, достоинства, чести, совести.

Миф о царской России (и о СССР) проникнут ностальгией по потерянному раю. А мне кажется, рая не было. Рай в принципе невозможен, по крайне мере, на этой планете.

Мы ностальгируем по стране, которой не было . Которая создана нашим воображением. Отфотошопленная рекламная Россия подсовывается современному обществу в качестве примера для подражания, в качестве маяка, к которому нужно стремиться. Иными словами, прошлое предлагается в качестве будущего. Очень странно, на мой взгляд. Вот и Мизулина хочет вписать в Конституцию православие в качестве «основы национальной и культурной самобытности России». Чем не возрождение основного нравственного концепта Российской империи «Православие, самодержавие, народность»?

Причина плача по царской России , ИМХО, — недовольство окружающей действительностью . И потребность найти эталон, на который можно равняться, ориентир, к которому нужно стремиться. Короче, найти путь и идею . Поэтому общество оглядывается на прошлое, стараясь там найти подсказки. Однако в этих поисках не стоит идеализировать прошлое, пусть великое. Иначе путь вперёд может стать путём назад. Из прошлого можно извлекать уроки и учиться на ошибках.

Царская Россия — пройденный этап, который нужно учитывать, но нельзя вернуть.