Бухарест освобождение от фашистов. Освобождение Румынии

29 августа 1944 года закончилась Ясско-Кишинёвская операция – одна из самых удачных советских операций во время Великой Отечественной войны. Завершилась она победой войск Красной Армии, освобождением Молдавской ССР и полным разгромом противника.

Ясско-Кишиневская операция - стратегическая наступательная операция советских войск на заключительном этапе Великой Отечественной войны, проведенная с 20 по 29 августа 1944 года силами Второго Украинского фронта и Третьего Украинского фронта во взаимодействии с Черноморским флотом и Дунайской военной флотилией с целью разгрома германской группы армий «Южная Украина», завершения освобождения Молдавии и вывода Румынии из войны.

Рассматривается как одна из самых удачных советских операций во время Великой Отечественной войны, входит в число «десяти сталинских ударов ».

Началась Ясско-Кишинёвская операция рано утром 20 августа 1944 года с мощного артиллерийского наступления, первая часть которого заключалась в подавлении вражеской обороны перед атакой пехоты и танков, а вторая - в артиллерийском сопровождении атаки. В 7 часов 40 минут, советские войска, сопровождаемые двойным огневым валом, перешли в наступление с Кицканского плацдарма и из района западнее Ясс.Артиллерийский удар был настолько силён, что первая полоса немецкой обороны была полностью уничтожена. Вот как описывает состояние немецкой обороны в своих воспоминаниях один из участников тех боёв:

Когда мы двинулись вперёд, то на глубину примерно десять километров местность была чёрной. Оборона противника практически была уничтожена. Вражеские траншеи, вырытые в полный рост, превратились в мелкие канавы, глубиной не более чем по колено. Блиндажи были разрушены. Иногда попадались чудом уцелевшие блиндажи, но находившиеся в них солдаты противника были мертвы, хотя не видно было следов ранений. Смерть наступала от высокого давления воздуха после разрывов снарядов и удушья.

Наступление было подкреплено ударами штурмовой авиации по наиболее сильным опорным пунктам и огневым позициям артиллерии противника. Ударные группировки Второго Украинского фронта прорвали главную, а 27-я армия к середине дня - и вторую полосы обороны.

В полосе наступления 27-й армии в прорыв была введена 6-я танковая армия, и в рядах немецко-румынских войск, как признал командующий группой армий «Южная Украина» генерал Ганс Фриснер, «начался невероятный хаос». Немецкое командование, пытаясь остановить продвижение советских войск в районе Ясс, бросило в контратаки три пехотные и одну танковую дивизии. Но это не изменило положения.

На второй день наступления ударная группировка 2-го Украинского фронта вела упорную борьбу за третью полосу на хребте Маре, а 7-я гвардейская армия и конно-механизированная группа - за Тыргу-Фрумос. К исходу 21 августа войска фронта расширили прорыв до 65 км по фронту и до 40 км в глубину и, преодолев все три оборонительные полосы, овладели городами Яссы и Тыргу-Фрумос, тем самым взяв два мощных укреплённых района за минимальный срок. 3-й Украинский фронт успешно продвигался на южном участке, на стыке 6-й немецкой и 3-й румынской армий.

К исходу второго дня операции войска 3-го Украинского фронта изолировали 6-ю немецкую армию от 3-й румынской, замкнув кольцо окружения 6-й немецкой армии у села Леушены. Её командующий бежал, бросив войска. Активно фронтам помогала авиация. За два дня советские лётчики совершили около 6350 вылетов. Авиация Черноморского флота наносила удары по румынским и немецким кораблям и базам в Констанце и Сулине. Немецкие и румынские войска понесли большие потери в живой силе и боевой технике, особенно на главной полосе обороны, и начали поспешно отступать. За первые два дня операции были полностью разгромлены 7 румынских и 2 немецких дивизии.

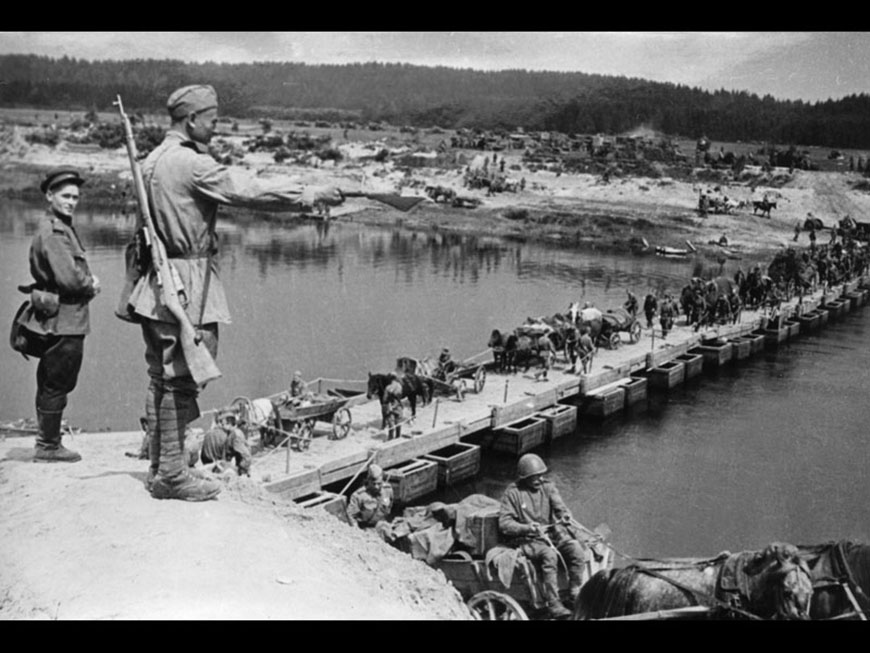

В ночь на 22 августа моряки Дунайской военной флотилии совместно с десантной группой 46-й армии успешно форсировали 11-километровый Днестровский лиман, освободили город Аккерман и начали развивать наступление в юго-западном направлении.

23 августа советские фронты вели бои с целью замкнуть кольцо окружения и продолжать продвижение на внешнем фронте. 18-й танковый корпус в тот же день вышел в район Хуши, 7-й механизированный корпус - к переправам через Прут в районе Леушен, а 4-й гвардейский механизированный корпус - к Леово. 46-я армия 3-го Украинского фронта оттеснила войска 3-й румынской армии к Чёрному морю, и она 24 августа прекратила сопротивление. В этот же день корабли дунайской военной флотилии высадили десант в Жебрияны - Вилково. Также 24 августа 5-я ударная армия под командованием генерала Н. Э. Берзарина заняла Кишинёв.

24 августа был завершён первый этап стратегической операции двух фронтов - прорыв обороны и окружение ясско-кишинёвской группировки немецко-румынских войск. К исходу дня советские войска продвинулись на 130-140 км. В окружении оказалось 18 дивизий. 24-26 августа Красная армия вошла в Леово, Кагул, Котовск. К 26 августа вся территория Молдавии была занята советскими войсками.

Молниеносный и сокрушительный разгром немецко-румынских войск под Яссами и Кишинёвом до предела обострил внутриполитическую обстановку в Румынии, и 23 августа в Бухаресте вспыхнуло восстание против режима И. Антонеску. Король Михай I занял сторону восставших и приказал арестовать Антонеску и пронацистских генералов. Немецкое командование предприняло попытку подавить восстание. 24 августа немецкая авиация подвергла бомбардировке Бухарест, а войска перешли в наступление.

Советское командование направило 50 дивизий и основные силы обеих воздушных армий, участвовавших в Ясско-Кишинёвской операции, вглубь территории Румынии на помощь восстанию, а 34 дивизии были оставлены для ликвидации окружённой группировки врага восточнее Прута, которая к исходу 27 августа перестала существовать. 29 августа была завершена ликвидация окружённых войск противника западнее р. Прут, а передовые войска фронтов вышли на подступы к Плоешти, Бухаресту и заняли Констанцу. На этом Ясско-Кишинёвская операция завершилась.

Ясско-Кишинёвская операция оказала большое влияние на дальнейший ход войны на Балканах. В ходе неё были разгромлены основные силы группы армий «Южная Украина», выведена из войны Румыния, были освобождены Молдавская ССР и Измаильская область Украинской ССР.

По её результатам 126 соединений и частей были удостоены почётных наименований, более чем 140 бойцам и командирам присуждено звание Героя Советского Союза, а шестеро советских воинов стали полными кавалерами ордена Славы. В ходе операции советские войска потеряли 67 130 человек, из них 13 197 убитыми, тяжелоранеными и пропавшими без вести, тогда как немецкие и румынские войска лишились до 135 тыс. человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Более 200 тыс. немецких и румынских солдат и офицеров попали в плен.

Военный историк генерал Самсонов A.M. говорил:

Ясско-Кишинёвская операция вошла в историю военного искусства как «Ясско-Кишинёвские Канны». Она характеризовалась искусным выбором направлений главных ударов фронтов, высоким темпом наступления, быстрым окружением и ликвидацией крупной группировки противника, тесным взаимодействием всех видов войск.

Сразу же после завершения Ясско-Кишинёвской операции началось послевоенное восстановление хозяйства Молдавии, на которое из бюджета СССР в 1944-45 годах было выделено 448 млн рублей.

Фотографии: форум сайта oldchisinau.com

После успешного завершения Ясско-Кишиневской операции войска 2-го и 3-го Украинских фронтов развернули энергичное наступление в центральной части Румынии и на подступах к Болгарии.

29 августа Ставка Верховного Главнокомандования поставила перед войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов задачу - завершить разгром гитлеровцев в Румынии. 2-му Украинскому фронту предстояло главными силами развивать наступление в направлении Турну-Северина, занять Плоештинский нефтепромышленный район, очистить от остатков немецких войск Бухарест и к 7 - 8 сентября овладеть рубежом Кымпулунг, Питешти, Джурджу. В дальнейшем эта группировка должна была выйти на Дунай южнее Турну-Северина. Войска правого крыла фронта наступали в северо-западном направлении с задачей овладеть перевалами через Восточные Карпаты и к 15 сентября выйти на рубеж Бистрица, Клуж, Сибиу. Затем они наносили удар на Сату-Маре с целью содействия 4-му Украинскому фронту в преодолении Карпат и выходе в районы Ужгорода и Мукачева. Войска 3-го Украинского фронта должны были, развивая наступление во всей своей полосе, занять Северную Добруджу, форсировать Дунай на участке Галац, Измаил и к 5 - 6 сентября выйти на румыно-болгарскую границу.

Выполняя директиву Ставки, войска 2-го Украинского фронта нанесли по противнику новые мощные удары. Преодолевая упорное сопротивление гитлеровских войск, 5-й гвардейский танковый корпус 6-й танковой армии 29 августа разгромил их на восточной окраине Плоешти и ворвался в город. К утру 30 августа совместными усилиями корпуса и 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 27-й армии Плоешти был полностью очищен от гитлеровцев. Вместе с советскими войсками в освобождении Плоешти участвовали 18-я румынская пехотная дивизия, действовавшая с фронта, а также румынские части и рабочие отряды, блокированные фашистами в городе. В течение 30 и 31 августа советские и румынские войска разгромили противника в долине реки Прахова и освободили весь Плоештинский район. В результате была устранена угроза Бухаресту с севера, гитлеровская армия лишилась румынской нефти, а советские и румынские войска получили возможность быстро продвигаться в Трансильванию. По поводу потери немцами румынской нефти бывший гитлеровский генерал Э. Бутлар писал: “...30 августа русские овладели нефтяным районом Плоешти, несмотря на упорнейшее сопротивление отдельных разрозненных частей, поддержанных с воздуха. С военно-экономической точки зрения это был самый тяжелый и, можно сказать, решающий удар для Германии” {249} .

Успешно наступали на Бухарест и два других корпуса 6-й танковой армии. Вслед за ними продвигались войска 53-й армии под командованием генерала И. М. Манагарова, а южнее ее - 46-я армия генерала И. Т. Шлемина, входившая в состав 3-го Украинского фронта. Их задача состояла в том, чтобы как можно быстрее разгромить гитлеровские части, преграждавшие подступы к Бухаресту, оказать помощь повстанцам, избавить население от лишних жертв. Приближение к городу советских войск воодушевляло восставших на мужественную борьбу.

Реакционные деятели в румынском правительстве и вне его понимали, что вступление советских войск в Бухарест нанесет удар по их антинародным планам и явится большой моральной поддержкой демократическим силам. Поэтому они пытались во что бы то ни стало не допустить этого, настаивали на прекращении дальнейшего продвижения Советской Армии в глубь Румынии, предлагая объявить Бухарест, район Ильфов и всю западную территорию страны зоной, куда советские войска не должны были вступать. С таким предложением обратился к командующему 3-м Украинским фронтом генералу Ф. И. Толбухину представитель румынского правительства {250} . Но планы румынской реакции были сорваны стремительным наступлением советских войск. 6-я танковая, 53-я и 46-я армии вплотную подошли к Бухаресту и тем самым обеспечили закрепление победы восстания. К концу августа восставшие установили полный контроль в столице. Всего с 23 по 31 августа было пленено свыше 56 тыс. и уничтожено 5 тыс. гитлеровских солдат и офицеров {251} .

Отдельные части 46-й армии прошли через освобожденную патриотами румынскую столицу 29 - 30 августа. 30 и 31 августа в Бухарест вступили войска 6-й танковой и 53-й советских армий, а также части 1-й румынской

пехотной добровольческой дивизии имени Тудора Владимиреску. Население столицы устроило теплую встречу советским воинам-освободителям и румынским добровольцам. Повсюду раздавались возгласы: “Ура!”, “Да здравствует Советская Армия-освободительница!”. Газета “Ромыния либерэ” писала в те дни: “Тысячи флагов, море цветов. Машины с солдатами... еле двигаются. Солдат забрасывают цветами, обнимают, целуют, благодарят. Многие забрались на советские танки” {252} . Вступление советских войск в румынскую столицу способствовало консолидации демократических сил и предопределило срыв планов реакции на сохранение и укрепление своей власти в стране, на осуществление репрессий против демократических организаций и народных масс.

После победы народного восстания в Румынии дальнейшее наступление 2-й Украинский фронт вел уже совместно с румынской армией, которая повернула оружие против гитлеровцев. Взаимодействие и сотрудничество с ней приходилось налаживать в сложных условиях непосредственного соприкосновения с противником. К началу вступления в войну с Германией Румыния имела 2 армии, включавшие 9 боеспособных дивизий, остатки 7 вернувшихся с фронта разбитых дивизий и 21 учебную дивизию. Они были слабо вооружены, располагали незначительным количеством артиллерии и почти не имели танков.

Соединения 1-й румынской армии, которой командовал генерал Н. Мачич, прикрывали границу с Венгрией и Югославией на западе и северо-западе. Они находились на удалении 200 - 300 км от советских войск. Из остатков 3-й и 4-й румынских армий была сформирована 4-я армия под командованием генерала Г. Аврамеску. Она получила задачу прикрывать румыно-венгерскую границу на севере.

Немецко-фашистское командование стремилось восстановить рухнувший под ударами Советской Армии стратегический фронт, сомкнуть южный фланг группы армий “Южная Украина” с группой армий “Ф”, находившейся в Югославии. Оно сосредоточило в Трансильвании остатки группы армий “Южная Украина”, а также хортистские венгерские части, намереваясь нанести внезапный удар по румынским войскам и захватить перевалы в Карпатах до выхода туда советских войск.

С утра 5 сентября пять немецких и венгерских дивизий при поддержке танков и авиации из района Турда внезапно начали наступление против 4-й румынской армии, которая только что вышла на этот участок и еще не успела организовать оборону. К исходу 6 сентября противник сумел продвинуться на 20 - 30 км. В последующие два дня под его натиском румынские войска отступили еще на 20 - 25 км. Одновременно гитлеровцы развернули наступление и против 1-й румынской армии. 6 сентября они форсировали Дунай северо-западнее Турну-Северина и создали угрозу захвата города Тимишоара и крупного промышленного центра Решица.

В этой сложной обстановке по соглашению с правительством Румынии 1-я и 4-я румынские армии, 4-й отдельный армейский корпус и 1-й авиационный корпус (всего 20 дивизий) с 6 сентября перешли в оперативное подчинение командующего 2-м Украинским фронтом. К тому времени в них насчитывалось 138 073 человека, 8159 автоматов, 6500 пулеметов, 1809 минометов, 611 орудий и 113 исправных самолетов {253} .

Выполняя указания Ставки Верховного Главнокомандования, командующий фронтом для разгрома группировки противника, наступавшей против 4-й румынской армии, немедленно направил 27-ю и 6-ю танковую армии. Для уничтожения сил противника, наступавших против 1-й румынской армии, были привлечены 53-я армия и 18-й танковый корпус. Действия этих войск поддерживала 5-я воздушная армия, в состав которой входил румынский авиационный корпус.

5 сентября Ставка Верховного Главнокомандования приказала 2-му Украинскому фронту, наступавшему в западном направлении, повернуть свои главные силы на север и северо-запад и нанести удары на Клуж и Деву, а правофланговыми армиями преодолеть Трансильванские Альпы и южную часть Карпатского хребта. Общая его задача состояла в том, чтобы выйти на рубеж Сату-Маре, Клуж, Дева, Турну-Северин и помочь 4-му Украинскому фронту пробиться в Закарпатье. В дальнейшем ему предстояло выйти на реку Тиса на участке Ньиредьхаза, Сегед {254} .

Войскам фронта пришлось наступать в исключительно сложных условиях. Танки с трудом преодолевали карпатские перевалы. Авиация противника непрерывно бомбила узкие горные проходы. Каждый километр дорог в Южных Карпатах советские воины поливали потом и кровью. Положение усугублялось провокациями румынской реакции, которая в сентябре - декабре 1944 г. предприняла преступные террористические акты против советских военнослужащих. Но никакие трудности не смогли остановить советских воинов, спешивших на помощь румынским войскам. Войска 6-й танковой армии, преодолев горный массив, 7 сентября вышли в район Сибиу. Советские и румынские воины совместными усилиями отразили контрудары противника и перешли в наступление. Особенно упорные бои разгорелись в районе города Турды.

Советский Союз оказывал румынскому народу всемерную поддержку и во внешнеполитической области. Это выразилось прежде всего в выработке гуманных условий Соглашения о перемирии с Румынией, которое было подписано 12 сентября в Москве. Основные положения Соглашения предусматривали ликвидацию фашизма в Румынии и обеспечивали ее демократическое и независимое развитие, создавали условия для быстрейшего освобождения страны от гитлеровцев. Восстанавливалась советско-румынская граница в соответствии с Соглашением между СССР и Румынией от 28 июня 1940 г. и аннулировался “венский арбитраж” о Северной Трансильвании. Румынское правительство взяло обязательство выставить не менее 12 пехотных дивизий со средствами усиления для участия в войне против фашистской Германии и Венгрии под общим руководством союзного (советского) командования. Соглашение о перемирии с удовлетворением было встречено румынским народом и демократическими силами мира.

Для контроля за выполнением условий перемирия была создана Союзная контрольная комиссия в Румынии (СКК) в составе представителей СССР, США и Великобритании {255} под председательством Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского {256} .

Тем временем силы фронта, продолжая наступление, вели ожесточенные бои с упорно оборонявшимися войсками противника. К 15 сентября усилиями 27-й и 6-й гвардейской {257} танковой армий и 4-й румынской армии враг был отброшен на исходные позиции. Войска вышли к оборонительному рубежу, проходившему по рекам Муреш и Арьеш. Под их натиском немецко-венгерские соединения на ряде участков начали оставлять свои позиции и отходить в глубь обороны. 53-я армия и 18-й танковый корпус, выдвинувшиеся в полосу обороны 1-й румынской армии, к исходу 12 сентября передовыми соединениями продвинулись в район Петрошени и к Турну-Северину. Действуя впереди, 18-й танковый корпус овладел районами Брад, Дева. Войска 53-й армии, преодолев Трансильванские Альпы, вышли в эти районы на трое суток раньше назначенного срока. Они разбили передовые части противника и захватили плацдарм для развертывания сил армии и фронта в Венгерской равнине. Отразив ожесточенные атаки противника, советские и румынские войска сорвали его попытки захватить перевалы.

Успешные действия главных сил 2-го Украинского фронта в Южных Карпатах поставили под угрозу мощного флангового удара всю группировку немецко-венгерских войск. Однако немецко-фашистскому командованию в середине сентября удалось сосредоточить здесь 27 дивизий, в том числе 6 танковых и моторизованных, и на некоторое время восстановить здесь сплошную линию обороны. Во второй половине сентября на этом участке, особенно в Северной Трансильвании, продолжались упорные бои.

Усилив свои войска в районе Клуж, Турда двумя танковыми дивизиями и двумя венгерскими горнострелковыми бригадами, гитлеровское командование организовало мощные контрудары по 27-й, 6-й гвардейской танковой и 4-й румынской армиям. Дальнейшее продвижение советско-румынских войск на этом направлении задержалось.

Иначе сложилась обстановка на левом крыле фронта. Здесь войска 53-й армии во взаимодействии с 1-й румынской армией, развивая наступление на северо-запад, освободили города Арад и Беюш и 22 сентября вышли на румыно-венгерскую границу. 23 сентября соединения 18-го танкового корпуса под командованием генерала П. Д. Говоруненко и 243-я стрелковая дивизия полковника H. H. Парфентьева, вступив на венгерскую землю, освободили село Баттонья, а спустя три дня - и первый венгерский город - Мако.

В ходе наступления, которое непрерывно продолжалось в течение месяца, значительно пополнился арсенал боевого опыта советских войск. Много ценного и поучительного появилось и в партийно-политической работе. 20 сентября 1944 г. Военный совет 2-го Украинского фронта подвел ее итоги за период Ясско-Кишиневской операции и последующего наступления в Румынии. В принятом постановлении отмечалось, что партийно-политическая работа в войсках значительно улучшилась: повысилась личная ответственность командиров и политработников за порученное дело; усилилось внимание к идейно-теоретической подготовке офицеров. Члены военных советов, командиры соединений и начальники политорганов стали чаще выступать перед ними с докладами на военные и политические темы. Больше проявлялось заботы об овладении офицерами навыками политического воспитания личного состава. “Улучшение воспитательной работы, - подчеркивалось в постановлении Военного совета, - обеспечило высокий наступательный порыв личного состава, укрепление воинской дисциплины, порядка и организованности в частях” {258} .

В сентябре войска 2-го Украинского фронта {259} продвинулись на запад и северо-запад от 300 до 500 км, сорвали замыслы гитлеровского командования стабилизировать фронт на линии Южных Карпат, освободили западные районы Румынии, очистили от врага часть Северной Трансильвании и вышли к границам Югославии и Венгрии. Их наступление по-прежнему осуществлялось в тесном взаимодействии с войсками 3-го Украинского фронта {260} , силами Черноморского флота и Дунайской военной флотилии, которые в это время из Добруджи и юго-восточных районов Румынии предприняли освободительный поход в Болгарию.

К 5 октября 1944 г. вместе с советскими войсками сражались две румынские армии - 23 дивизии (в том числе дивизия имени Тудора Владимиреску), отдельный мотомехполк и один авиационный корпус. После 16 октября в румынских войсках на фронте осталось 17 дивизий, которые были плохо укомплектованы и ощущали недостаток вооружения и боевой техники. Остальные соединения были выведены в тыл {261} .

В октябре 1944 г. Румыния была полностью освобождена от гитлеровцев. 25 октября части 40-й армии генерала Ф. Ф. Жмаченко и 4-й румынской армии под командованием генерала Г. Аврамеску ликвидировали последние опорные пункты противника в стране - изгнали его из городов Сату-Маре и Карей.

Около семи месяцев, с конца марта 1944 г., Советская Армия вела бои за освобождение Румынии. Решающее значение в достижении этой цели имела Ясско-Кишиневская операция, которая привела к ликвидации крупной группировки гитлеровцев и создала благоприятные условия для свержения фашистского режима и изгнания немецко-фашистских войск из страны. В ходе боев за освобождение румынского народа от фашизма Советская Армия нанесла врагу огромный урон в живой силе и боевой технике. Гитлеровцы лишились румынской нефти и других важнейших источников сырья.

Осуществляя освободительную миссию в Румынии, советские воины проявили высокое боевое мастерство и массовый героизм. Лишь в августе - октябре 1944 г. за боевые заслуги были награждены орденами и медалями более 50 тыс. солдат и офицеров. Свыше 150 частей и соединений получили почетные наименования. Освобождение Румынии было достигнуто ценой больших жертв. С марта по октябрь 1944 г. пролили свою кровь на румынской земле свыше 286 тыс. советских воинов, из них 69 тыс. человек погибло. В ходе боев советские войска потеряли здесь 2083 орудия и миномета, 2249 танков и самоходных артиллерийских установок и 528 самолетов {262} . Потери румынских войск в борьбе против гитлеровцев с 23 августа по 30 октября составили более 58,3 тыс. человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести {263} .

О больших заслугах Советской Армии в освобождении румынского народа говорится во многих документах коммунистической партии Румынии. “Румынский народ, - подчеркивается в приветствии Центрального Комитета коммунистической партии Румынии и правительства Румынии по случаю 30-летия Победы над фашизмом, - питает глубокую признательность советскому народу, его славным Вооруженным Силам, которые под руководством Коммунистической партии Советского Союза, проявляя блестящий героизм и ценой огромных жертв, вынесли на своих плечах основную тяжесть войны, внесли решающий вклад в разгром фашистской Германии и оказали неоценимую помощь освобождению Румынии и других стран и народов от гитлеровского господства” {264} .

Освобождение Румынии и выход советских войск на границы Болгарии, Югославии и Венгрии предрешили вопрос о скором и полном изгнании гитлеровцев из всех Балканских стран. Успехи Советской Армии явились огромной военной и моральной поддержкой народам Балкан в их борьбе против немецко-фашистских захватчиков.

В ходе борьбы против гитлеровцев в Румынии сложилось и выдержало первое испытание боевое содружество советских и румынских войск, совместно пролитой кровью была скреплена дружба народов СССР и Румынии.

Разгром Советской Армией немецко-фашистских войск и победа антифашистского национального вооруженного восстания в Румынии позволили румынскому народу под руководством коммунистической партии пойти по пути строительства новой жизни.

Наступление Красной Армии весной 1944 года на южном участке советско-германского фронта привело к серьезному поражению группы армий «Юг» и группы армий «А», впоследствии преобразованных в группу армий «Южная Украина». В ходе серии успешных наступательных операций была освобождена вся южная территория Украины и часть Молдавии, а также восстановлен контроль над всеми базами Черноморского флота. Немецко-румынским войскам удалось стабилизировать обстановку только к концу апреля. К этому моменту линия фронта на юге пролегала по реке Днестр, на севере — по линии Яссы-Оргеев (оборонительная линия Траян).

При разработке плана наступления на Балканах приходилось учитывать еще одно обстоятельство: англо-американские союзники согласно «балканскому варианту» рассматривали возможность открытия там второго фронта. В этом случае главную роль на полуострове играли англо-американские вооруженные силы, и Советскому Союзу пришлось бы преодолевать значительные трудности политического характера и согласовывать свои действия с союзной армией. Стоит отметить, что еще в ходе Одесской наступательной операции румынский диктатор Антонеску попытался прозондировать возможности выхода своей страны из войны . Правящие круги Румынии, обеспокоенные отступлением немцев по всему советско-германскому фронту, искали сближения с англо-американским блоком с целью заключения сепаратного договора. Когда советские войска перешли советско-румынскую границу, правительство СССР на пресс-конференции 2 апреля объявило всему миру, что части Красной Армии перешли реку Прут и вступили на румынскую территорию.

После двухдневного раздумья и получения заверений от Гитлера, что Румыния будет защищаться немецкими войсками так же, как если бы это была Германия, советское предложение было отклонено.

Ставка Верховного Главнокомандующего отдала приказ наступающим частям Красной Армии преследовать противника вплоть до полного его разгрома и капитуляции. 10 апреля 1944 года Государственный Комитет Обороны принял Постановление о поведении советских войск на территории Румынии. Это постановление определяло порядок руководства, контроля и наблюдения за деятельностью гражданских органов власти со стороны Военного Совета фронта. Личная ответственность за выполнение его возлагалась на генерала И.З. Сусайкова. Было приказано румынские органы власти оставить, охранять собственность и имущественные права граждан и частных обществ . На освобожденной территории вводилась советская военная администрация.

После стабилизации фронта и наступившей оперативной паузы, как Германия, так и СССР стали готовиться к летней военной кампании.

Высшее немецкое руководство было почти уверено, что советские войска продолжат развивать успех именно на южном фасе фронта и поэтому прилагало все возможные усилия для укрепления так называемого кишиневского выступа, образовавшегося в ходе весеннего наступления.

Для лучшего понимания ситуации, уместно дать некоторые пояснения, чем же так важен был данный участок фронта. В военном отношении он закрывал для советских войск путь к Балканам и центральным районам Румынии. Также не стоит забывать, что румынские месторождения нефти были практически единственным собственным источником данного сырья для всех стран гитлеровской коалиции . Кроме того, территория Румынии имела важное геополитическое значение. Успехи Красной Армии серьезно пошатнули позиции пронацистских правительств как в Венгрии, так и в Румынии. Одновременно с этим в Югославии и Болгарии набирало обороты антифашистское движение. В данной ситуации еще одно серьезное поражение немецких войск — и бывшие верные союзники Гитлера обернут оружие против солдат Вермахта .

Именно по вышеназванным причинам немецкое командование ожидало основной удар именно на данном участке фронта. Но угадать замысел Ставки немецким военачальникам не удалось.

Первый и самый мощный удар летней кампании 1944 года последовал намного севернее. Операция «Багратион», начатая в Белоруссии, полностью сломала стратегические замыслы Рейха . Стремясь остановить советские войска, которые рвались к Польше и Прибалтике, немецкое руководство начало спешно перебрасывать свои силы со спокойных на данный момент участков фронта. За июнь-июль 1944 года с кишиневского выступа на север было переброшено 12 дивизий, что серьезно ослабило группировку «Южная Украина». И данное обстоятельство не осталось незамеченным советским генералитетом.

31 июля 1944 года Ставкой было проведено совещание, на котором обсуждался план начала нового наступления на южном направлении. Этот день можно считать датой начала подготовки наступательной операции против группы армий «Южная Украина», получившей впоследствии название Ясско-Кишиневской наступательной операции или Ясско-Кишиневские канны.

В предстоящей операции было решено задействовать силы 2-го Украинского фронта под командованием Р.Я.Малиновского и 3-го Украинского фронта под руководством Ф.И.Толбухина . Захват прибрежной инфраструктуры, а также высадку оперативных десантов должны были обеспечить Черноморский флот под командованием Ф.С.Октябрьского и Дунайская военная флотилия под командованием вице-адмирала С.Г.Горшкова. Воздушную поддержку предстоящей операции должны были оказать 5-я и 17-я воздушные армии.

Противостоящая нашим войскам группа армий «Южная Украина» под командованием Йоханнеса Фриснера была разделена на две армейские группы: на севере Кишиневского выступа находилась группа «Велер», на юго-востоке — «Думитреску».

Командование немецкой группировки полагало, что в случае наступления основной удар советские армии будут наносить на кишиневском направлении , так как именно через Кишинев лежал кратчайший путь к нефтеносным районам Румынии, к тому же местность на данном направлении была наиболее благоприятная для наступления. Исходя из этого, немецкие части, как наиболее боеспособные были сосредоточены в центре выступа, а на флангах располагались румынские подразделения, значительно уступавшие войскам Вермахта, как в вооружении, так и в боевой выучке.

Таким образом, немцы сами подсказали нашему командованию план будущего наступления .

Общий замысел операции предполагал, что 2-й Украинский фронт наносит главный удар из района северо-западнее Ясс в направлении на Васлуй. В это же время 3-й Украинский фронт переходит в наступление с днестровского плацдарма южнее Тирасполя, захваченного еще в ходе Одесской операции, и продвигается навстречу войскам Малиновского.

Позднее Сергей Матвеевич Штеменко, в то время начальник Оперативного управления Генштаба, так описал план предстоящей кампании: |

|

Понимая, что полностью скрыть момент подготовки от противника не удастся, советским командованием был принят ряд мер, призванных сохранить уверенность немецкого военного руководства в том, что наступление будет именно на Кишинев. В частности, 5-я ударная армия генерала Н.Э.Берзарина демонстративно готовила наступление из района села Шарпень (Шерпень). Одновременно в районе Дубоссар и Григориополя, войска 3-го Украинского фронта также демонстрировали признаки подготовки к наступлению. Все эти мероприятия окончательно убедили немецкое руководство в правильности своих изначальных выводов.

Таким образом, еще на этапе подготовки противник был переигран как тактически, так и стратегически .

Отдельное внимание стоит уделить разведывательным мероприятиям, проведенным в подготовительный период. Для получения данных о расположении огневых точек противника впервые с начала Войны было проведено массовое перспективное фотографирование обороны противника на всю ее оперативную глубину. При помощи оптики, установленной на самолеты Ил-2, были получены очень качественные снимки укрепленных позиций противника. Перед наступлением командиры наземных подразделений получили специальные фотопланшеты , на которых была отображена вся система немецкой обороны на глубину до 10 километров.

Почти четыре месяца войска 2-го и 3-го Украинских фронтов вели бои местного значения, ожидая приказа начать наступление в глубь Юго-Восточной Европы. Наконец в августе такой приказ поступил. Сложившаяся к тому времени военно-политическая обстановка потребовала приступить к решительным действиям на ясско-бухарестском направлении. Эта необходимость была обусловлена рядом обстоятельств. Во-первых, на направлении главного удара советские войска вырвались далеко на запад и нуждались в передышке. Дальнейшее их продвижение в Польше стало рискованным, так как над правым и левым крыльями фронтов, наступавших на центральном участке, нависли группы армий «Север» и «Южная Украина». Чтобы обеспечить наступление на варшавско-берлинском направлении, необходимо было разгромить фланговые вражеские группировки. На севере эта задача решалась Ленинградским и тремя Прибалтийскими фронтами, на юге -- 2-м и 3-м Украинскими.

Во-вторых, весной и летом 1944 г. в связи с победами Красной Армии на юге антифашистская борьба в странах Юго-Восточной Европы достигла большого накала. Поэтому наступление советских войск в глубь Балкан приобретало значение мощного внешнего фактора для быстрого назревания там антифашистских восстаний, резкого усиления движения Сопротивления вообще. В свою очередь высоко поднявшаяся волна антифашистского и освободительного движения становилась важным вкладом в разгром немецко-фашистских захватчиков в Юго-Восточной Европе.

Советским войскам предстояло наступать на румынской земле, на территории государства, являвшегося сателлитом фашистской Германии и участвовавшего в агрессии против СССР.

В Румынии летом 1944 г. политическая ситуация была сложной, но в целом благоприятной для Красной Армии. Три с лишним года солдаты румынской армии воевали за чуждые им интересы. Экономика страны расстроилась. Военные расходы истощили государственную казну. Резко вздорожали продукты питания и товары первой необходимости. Гибель сотен тысяч румынских солдат тяжелым камнем легла на душу народа. Из месяца в месяц, из года в год в стране росло недовольство войной. Усиливались саботаж и диверсии. Участились забастовки, антивоенные и антиправительственные демонстрации. Настроения против войны получили широкое распространение и в армии.

Внутриполитическое положение в Румынии вызывало у гитлеровцев тревогу за судьбу военно-фашистского режима Антонеску. Так, в журнале боевых действий группы армий «Южная Украина» 1 августа 1944 г. отмечалось: «Боевой дух румын падает все больше и больше... Румынский народ устал от войны и будет использовать любую возможность выйти из нее... Имеется многочисленная группа лиц, которая согласилась бы на различного рода перевороты... Его позиция (речь идет о фашистском правителе Румынии И. Антонеску. -- Ред.) вследствие неудач последних полутора лет становится все более изолированной».

Вступление советских войск в Румынию весной 1944 г. и упоминавшееся уже заявление правительства СССР от 2 апреля оказали большое влияние на политическое положение в стране. Коммунистическая партия активизировала работу по подготовке вооруженного восстания, объединению всех прогрессивных сил нации в антифашистской борьбе. Изменила свою позицию социал-демократическая партия, в течение долгих лет упорно уклонявшаяся от единых действий с коммунистами. Теперь она пошла на создание единого рабочего фронта, который 1 мая опубликовал манифест, призывавший народ к свержению клики Антонеску.

Для объединения усилий всей нации в борьбе против фашистского правительства румынские коммунисты решили установить временный контакт с буржуазно-помещичьими партиями. 20 июня представители коммунистической, социал-демократической, национал-царанистской и национал-либеральной партий пришли к соглашению о создании Национально-демократического блока. Важнейшими требованиями блока были: заключение перемирия, выход из войны, ликвидация диктатуры Антонеску, установление в стране демократического строя. Представители царанистов и либералов пошли на этот шаг, учитывая настроения народа. Однако они продолжали поддерживать связь с Антонеску и поэтому не были привлечены к подготовке восстания.

К силам, выступавшим против военно-фашистской диктатуры, примкнули и дворцовые круги. Король Михай и его окружение уже не сомневались в неизбежности поражения германской армии. Поэтому они решили отстранить от власти клику Антонеску и тем самым выступить в роли спасителей нации от военной катастрофы. Конечная цель такой тактики заключалась в сохранении господства румынских капиталистов и помещиков. Коммунисты же сочли возможным использовать дворцовые круги для свержения Антонеску и выхода Румынии из войны на стороне Германии. При этом они отчетливо представляли, что это соглашение сугубо временное, что после ареста Антонеску последует острая борьба с реакцией, которая попытается сделать все, чтобы сохранить власть буржуазии и помещиков.

14 июня состоялось конспиративное совещание представителей коммунистов с представителями патриотического офицерства и дворцовых кругов. После длительного обмена мнениями было принято предложение коммунистов о вооруженном восстании. Для его подготовки совещание образовало Военный комитет. Определение начала выступления ставилось в зависимость от хода наступления 2-го и 3-го Украинских фронтов.

В этот период правительство Антонеску еще обладало достаточными возможностями для того, чтобы подавить вооруженные выступления и продолжать войну. Его поддерживали значительная часть реакционного офицерства и генералитета, а также все еще колебавшиеся буржуазно-помещичьи партии. Но прежде всего правительство опиралось на германские дивизии, находившиеся на советско-румынском участке фронта, и немецкие войска, располагавшиеся на территории Румынии. Это и было основным препятствием, сдерживавшим вполне назревшее свержение военно-фашистской диктатуры Антонеску.

Накануне наступления 2-го и 3-го Украинских фронтов линия боевого соприкосновения советских и фашистских войск пролегала от района южнее Черновиц на юго-восток, проходила севернее Ясс к Оргееву и далее по Днестру до Черного моря. Южнее Тирасполя советские войска еще весной 1944 г. захватили плацдармы на правом берегу Днестра.

Противник занимал оборону на удобной для этого местности. Его позиции слева упирались в предгорья Карпат, а справа -- в Черное море. В период относительного затишья, длившегося здесь несколько месяцев, гитлеровцы создали развитую, глубоко эшелонированную оборону с мощными инженерными сооружениями. Были также укреплены города, возведены рубежи вдоль западных берегов рек Сирет и Прут.

На территории Румынии и Советской Молдавии действовала группа армий «Южная Украина» под командованием генерала Г. Фриснера. К началу наступления войск Красной Армии она оказалась несколько ослабленной: в июле -- августе из ее состава на центральный участок советско-германского фронта были переброшены 12 дивизий, в том числе 6 танковых и 1 моторизованная. Соседняя группа армий «Северная Украина» после июльско-августовских событий не могла оказать ей какой-либо помощи. Немаловажным обстоятельством было и то, что в глубоком тылу, в Словакии, назревало народное восстание, которое неизбежно должно было отвлечь часть вражеских резервов.

В группу армий «Южная Украина» входили 8-я и 6-я немецкие, 4-я и 3-я румынские армии и 17-й немецкий отдельный корпус -- всего 47 дивизий (в том числе 3 танковые и 1 моторизованная) и 5 бригад. Эти силы насчитывали 900 тыс. солдат и офицеров, 7600 орудий и минометов калибра 75 мм и выше, 404 танка и штурмовых орудия. Группу армий поддерживали 810 самолетов 4-го воздушного флота и румынского авиакорпуса. Из 47 дивизий 25 были немецкие, остальные дивизии и 5 бригад -- румынские. Гитлеровское командование не очень доверяло румынам и расположило их соединения вперемешку со своими. Кроме того, оно включило немецкие дивизии в румынские корпуса, подчиненные командирам немецких корпусов. Генерал Фриснер и его штаб полагали, что удар советских армий может быть нанесен в междуречье Сирета и Прута и на Кишинев. Именно поэтому они создали наиболее плотные боевые порядки войск в междуречье и в центре, на кишиневском выступе. На этом выступе занимали оборону 14 отборных дивизий 6-й немецкой армии, а правее и левее их находились румынские, менее боеспособные дивизии.

Устойчивость тыла врага подрывали удары партизанских отрядов, действовавших на территории Молдавской ССР.

Советское командование планировало прорвать оборону противника силами 2-го и 3-го Украинских фронтов на двух далеко отстоявших один от другого участках (северо-западнее Ясс и южнее Тирасполя). Затем наступление должно было развиваться по сходящимся к району Хуши, Васлуй направлениям и привести к окружению и уничтожению вражеских войск, занимавших оборону на кишиневском выступе. Далее предполагалось овладеть районом Фокшанских ворот{62}, участком устья Дуная и выйти примерно на линию восточные отроги Восточных Карпат, дельта Дуная. В основу замысла операции легло намерение Ставки Верховного Главнокомандования воспользоваться выгодной конфигурацией линии фронта и слабостью флангов центральной вражеской группировки для ее окружения и уничтожения.

Координировать действия фронтов должен был представитель Ставки маршал С. К. Тимошенко.

- 2-й Украинский фронт (командующий генерал Р. Я. Малиновский, член Военного совета генерал И. З. Сусайков, начальник штаба генерал М. В. Захаров) наносил главный удар из района северо-западнее Ясс в направлении на Васлуй силами трех общевойсковых, одной танковой, одной воздушной армий и одного танкового корпуса, а вспомогательный -- вдоль реки Сирет на юг силами общевойсковой армии и конно-механизированной группы.

- 3-й Украинский фронт (командующий генерал Ф. И. Толбухин, член Военного совета генерал А. С. Желтов, начальник штаба генерал С. С. Бирюзов) главный удар наносил с плацдарма в стык 6-й немецкой и 3-й румынской армий силами трех общевойсковых, одной воздушной армий и двух мехкорпусов. Намечалось окружить и уничтожить 6-ю немецкую армию во взаимодействии с войсками 2-го Украинского фронта, а 3-ю румынскую -- при содействии Черноморского флота. Вспомогательный удар наносился через Днестровский лиман на Аккерман (Белгород-Днестровский) стрелковыми соединениями совместно с Дунайской военной флотилией. Черноморскому флоту предстояло прервать морские сообщения группы армий «Южная Украина», нанести удары по портам Констанца и Сулина.

В составе двух фронтов было 90 дивизий, 6 танковых и механизированных корпусов, 3 укрепленных района, 3 бригады и большое количество специальных частей, насчитывавших 1 250 тыс. личного состава, 16 тыс. орудий и минометов, 2200 боевых самолетов, 1870 танков и самоходно-артиллерийских установок.

В войсках велась тщательная подготовка к операции, что во многом предопределило ее успех. На участках прорыва вражеской обороны фронты сосредоточили основные силы, достигнув многократного превосходства над противником. Очень высокой здесь была плотность артиллерии -- 240-280 орудий и минометов на 1 км фронта. Объяснялось это намерением советского командования в возможно короткий срок прорвать сильную оборону противника и вывести наступающие войска в ее оперативную глубину. Вспоминая о Ясско-Кишиневской операции, маршал Малиновский писал: «Первоначально намечалось осуществить прорыв на фронте в 22 км. В этом случае на 1 км фронта прорыва мы могли сосредоточить до 220 орудий калибра 75 мм и выше. Когда я докладывал в Ставке план операции, И. В. Сталин сказал, что 220 орудий на километр фронта маловато, надо больше. Я ответил, что больше нет. Тогда он предложил атаковать не на 22-, а на 16-километровом фронте».

В подготовительный период командующие армиями, командиры корпусов, дивизий, полков проводили с непосредственными подчиненными занятия, на которых речь шла о том, где предстоит нанести главный удар, какими силами и средствами, сколько сосредоточить огня по узловым оборонительным позициям противника, как и откуда выгоднее атаковать, в какое время, с какими перерывами, чтобы это действительно ошеломило врага.

Из задач партийно-политической работы в период подготовки к операции две имели специфический характер.

Предстояло большое наступление на чужой, румынской территории, и поэтому встал вопрос о поведении советских воинов в румынских городах и селах. Красная Армия воспитывалась со дня своего основания в духе указаний В. И. Ленина, в духе интернациональной солидарности трудящихся всех стран, и, казалось бы, не о чем тут беспокоиться. Но в данном случае нельзя было не учитывать, что румынская армия в течение трех лет воевала против СССР. Воины 2-го и 3-го Украинских фронтов видели на долгом пути от Волги до Днестра страшную картину злодеяний фашистских оккупантов, руины многих советских городов и сел. Естественно, все это вызывало у них чувства гнева, ненависти, а иногда и мести. Вот почему в партийно-политической работе большое внимание уделялось разъяснению воинам политики Коммунистической партии и Советского правительства в отношении Румынии. В основу этой работы были положены заявление правительства СССР от 2 апреля и постановление ГКО от 10 апреля 1944 г. о линии поведения советских воинов на румынской земле. Солдатам и офицерам разъяснялось, что Советское государство руководствуется не чувством мести, а необходимостью решения коренной задачи -- разгрома германского фашизма, что следует проводить четкую грань между виновниками войны и трудящимися. Это помогло советским воинам отчетливее усвоить, что Красная Армия вступает в Румынию не как завоевательница, а как освободительница румынского населения от фашистского ига, как защитница трудового народа.

Другая особенность партполитработы определялась тем, что в армиях обоих фронтов более одной трети воинов, а в некоторых соединениях -- более половины составляли мобилизованные в недавно освобожденных областях Украины. Они находились в оккупации два с лишним года, и их надо было познакомить с политической обстановкой в стране и в мире, нацелить на овладение боевым опытом, накопленным за время войны. В подразделениях таких воинов окружали особой заботой и вниманием.

В решении этих и других задач партийно-политической работы командиры и политработники опирались на огромную армию коммунистов: парторганизации обоих фронтов к 20 августа насчитывали 284 602 человека.

Противник долгое время оставался в неведении о готовящейся операции. Правда, до Белорусской операции гитлеровское командование полагало, что Красная Армия предпримет наступление на ясско-бухарестском направлении и далее -- в глубь Балкан. Однако позже, как видно из документа генерального штаба немецко-фашистских сухопутных войск от 15 августа, оно считало такую операцию маловероятной. И лишь 18 августа командование группы армий «Южная Украина» пришло к мнению, что в ближайшее время начнется большое наступление 2-го и 3-го Украинских фронтов. Но это был запоздалый вывод. Оно уже не располагало временем для того, чтобы предпринять какие-либо существенные контрмеры.

Утром 20 августа на врага обрушился страшной силы артиллерийский удар. Главная полоса его обороны подвергалась огневому воздействию на всю глубину -- на 4-6 км. На 3-м Украинском фронте 17-я воздушная армия генерала В. А. Судец провела авиационную подготовку.

За первые два дня наступления войск 2-го Украинского фронта 27-я армия генерала С. Г. Трофименко и 52-я армия генерала К. А. Коротеева прорвали оборону противника на глубину до 25 км. 6-я танковая армия генерала А. Г. Кравченко, введенная в сражение 20 августа, выдвинулась к хребту Маре. Занимавшие оборону на участке прорыва пять неприятельских дивизий были разгромлены в первый же день операции. К 23 августа фашистское командование использовало все резервы, имевшиеся на этом направлении. Частые контратаки гитлеровцев не достигали цели. Войска фронта, стремительно продвигаясь, овладели Яссами и укрепленным районом Тыргу-Фрумос.

Столь же успешно осуществили прорыв обороны противника войска 3-го Украинского фронта. «Никогда, пожалуй, за время боевых действий фронта, -- говорилось в донесении политуправления, -- атака не была такой стремительной, как это было 20 августа. Как только был дан сигнал к атаке, все, как один, дружно, многие во весь рост... с криками «ура» устремились к передовым траншеям противника и захватили их». К исходу 21 августа на направлении главного удара 37-я армия генерала М. Н. Шарохина и 46-я армия генерала И. Т. Шлемина продвинулись до 25-30 км, а 4-й гвардейский мехкорпус генерала В. И. Жданова -- до 50 км. В журнале боевых действий 6-й немецкой армии 20 августа записано: «К вечеру... обеих румынских дивизий (занимавших оборону в полосе наступления ударной группы 3-го Украинского фронта. -- Ред.) как будто и не существовало».

Медленнее продвигалась 57-я армия генерала Н. А. Гагена. Правофланговые дивизии 6-й армии противника оказали ей сильное сопротивление. Однако к третьему дню наступления враг исчерпал свои резервы и в полосе 3-го Украинского фронта. Германское командование, несмотря на тяжелое положение, создавшееся на стыке 6-й немецкой и 3-й румынской армий, не сняло из-под Кишинева ни одной дивизии. Оно ошибочно полагало, что удар с днестровского плацдарма -- вспомогательный, что главные события должны последовать на кишиневском направлении. Это заблуждение врага советское командование поддерживало в течение двух-трех месяцев, имитируя разными мерами сосредоточение больших сил в районе восточнее и северо-восточнее Кишинева.

Наземным войскам активно содействовали 5-я воздушная армия генерала С. К. Горюнова и 17-я воздушная армия. За два дня они произвели 6350 самолето-вылетов. Вот как оценивал их действия противник: «Неслыханно сильным является вражеский воздушный флот. Он делает все, что хочет».

Авиация Черноморского флота наносила удары по фашистским боевым кораблям, по Констанце и другим портам.

Итак, за два дня вражеская оборона была сокрушена. Положение противника крайне осложнилось. Создалась угроза изоляции 3-й румынской армии от 6-й немецкой. Стало возможным окружение основных сил врага в кишиневском выступе. Фашистское командование исчерпало все оперативные резервы и, следовательно, не могло влиять на ход событий. В то же время командующие 2-м и 3-м Украинскими фронтами имели на направлениях ударов 25 стрелковых дивизий, еще не введенных в сражение.

Все это заставило генерала Фриснера обратиться в ставку за разрешением отвести войска с выступа. Гитлер колебался, боясь политических осложнений в Румынии, но был вынужден дать согласие на отвод войск 22 августа с наступлением темноты. Однако было уже поздно: еще вечером 21 августа командующие 2-м и 3-м Украинскими фронтами получили приказ быстрее завершить окружение вражеских войск в районе Хуши. «Успешное решение задачи разгрома кишиневской группировки противника, -- указывала Ставка, -- откроет нам дорогу к основным экономическим и политическим центрам Румынии...»

22 августа танковые соединения 2-го Украинского фронта совершили бросок на 25-30 км, а два мехкорпуса 3-го Украинского фронта -- на 50 км. Танкисты оказались в 35-40 км от переправ на Пруте, а основные силы 6-й немецкой армии находились в 80-90 км. В этот же день перешла в наступление группа войск генерала А. Н. Бахтина -- дивизии левого фланга 46-й армии. При поддержке кораблей Дунайской флотилии адмирала С. Г. Горшкова, артиллерии и авиации они внезапно форсировали Днестровский лиман и, преодолевая сопротивление врага, заняли Аккерман. Соединения 46-й армии глубоко охватили фланги 3-й румынской армии. 23 августа она, оказавшись в окружении, сложила оружие. Попытки входивших в ее состав немецких частей вырваться из окружения были пресечены силами десанта, высаженного Дунайской флотилией в районе Жебриян.

Поздно вечером 23 августа командованию группы армий «Южная Украина» стало известно о свержении правительства Антонеску. Через некоторое время был получен приказ Гитлера «кратчайшим путем отойти на карпатские полузакрытые позиции». Но Фриснер уже не мог этого сделать. 23-24 августа с северо-запада и востока на Прут, в район Хуши, Леово, вышли танкисты 2-го и 3-го Украинских фронтов. Первыми реки достигли танковые и механизированные бригады, которыми командовали полковники М. Ф. Маршев, А. Т. Шутов, П. С. Жуков, И. Ф. Решетников и Н. П. Чупихин. В гигантском кольце оказались силы пяти немецких армейских корпусов. Не попавшие в окружение остатки вражеских соединений отходили под ударами советских войск, действовавших на внешнем фронте окружения, который к этому времени переместился на юго-запад на 100-150 км. Конно-механизированная группа 2-го Украинского фронта к исходу 24 августа достигла района Бакэу, а соединения 6-й танковой армии -- района Текуча.

Остатки разбитых дивизий 8-й армии противника оказались на правом берегу Прута. Их ликвидацией занялись войска 2-го Украинского фронта. Большая же часть окруженных соединений (почти вся 6-я немецкая армия) находилась к востоку от реки. Их добивали армии 3-го Украинского фронта.

Тем временем основные силы 2-го Украинского фронта на внешнем фронте продолжали стремительно продвигаться на запад и юго-запад, а 46-я армия выходила к пунктам переправ в нижнем течении Дуная.

Несколько дней на обоих берегах Прута продолжались упорные бои. Фашистские войска предпринимали отчаянные попытки вырваться из кольца, но тщетно. Командующий и штаб 6-й немецкой армии, избежавшие окружения, не смогли организовать управление покинутыми войсками.

В течение 25-26 августа кольцо вокруг врага на восточном берегу постепенно сжималось. Советское командование предъявило гитлеровцам ультиматум о капитуляции. Он был отвергнут, и советские войска при содействии авиации продолжали уничтожать противника. Вышедшие к реке 7-й и 4-й гвардейский мехкорпуса как бы играли роль наковальни, а наступавшие с востока и юго-востока 5-я ударная, 57-я и 37-я армии -- роль молота. И все же значительной части войск 6-й немецкой армии удалось переправиться на западный берег. Отсюда через два дня большая их группа с танками и артиллерией, воспользовавшись тем, что боевые порядки войск 52-й армии оказались недостаточно плотными, прорвалась на юго-запад. Она намеревалась пробиться через Карпаты в Венгрию. Для уничтожения этой группы генерал Р. Я. Малиновский направил шесть стрелковых корпусов и один танковый. На обширной территории развернулись упорные бои. Они закончились 4 сентября победой советских войск.

Таким образом, из 25 немецких дивизий группы армий «Южная Украина» 18 были окружены и ликвидированы. Всего же советские войска с 20 августа по 3 сентября уничтожили 22 немецкие дивизии и разгромили почти все румынские соединения, находившиеся на фронте. В плен было взято 208,6 тыс. солдат и офицеров, в том числе 25 генералов. В записи, сделанной в журнале боевых действий группы войск 5 сентября, отмечалось, что это поражение -- самая большая из катастроф, когда-либо пережитых группой армий.

Если уничтожение окруженной группировки далось в ожесточенной борьбе, то на внешнем фронте советские войска продвигались в довольно благоприятных условиях: против них на правом фланге действовали лишь две боеспособные дивизии, в центре -- остатки пяти разгромленных соединений, а на левом фланге вражеских частей вовсе не было. Румынские части не только не оказывали сопротивления, но в некоторых районах повернули оружие против гитлеровцев. На направлении главного удара войска 2-го Украинского фронта, поддержанные авиацией, 30 августа вышли на ближние подступы к Бухаресту. На правом крыле, в трудных условиях Восточных Карпат, они с боями преодолели от 20 до 70 км. Войска 3-го Украинского фронта, наступая по обоим берегам Дуная, подходили к болгаро-румынской границе. За 11 дней оба фронта продвинулись до 320-350 км. Корабли Дунайской флотилии вошли в нижнедунайские порты, а Черноморского флота -- в Констанцу. Подводные лодки занимали позиции вблизи побережья Румынии.

Очищением от врага междуречья Днестр, Прут завершилось освобождение Молдавской ССР. Как и другие оккупировавшиеся советские республики, она понесла тяжелые людские и материальные потери. Румынские захватчики, вторгшись в Молдавию с одобрения своих немецко-фашистских хозяев, уничтожили государственную самостоятельность республики. На одной части ее территории они создали румынскую провинцию Бессарабию, а на другой вместе с частью украинских земель -- провинцию Транснистрию. Администрацию оккупированных советских земель составили присланные из Румынии чиновники, жандармы, полицейские. Кроме того, на службу были привлечены буржуазные националисты, кулаки, уголовники. Оккупационный аппарат в своей «деятельности» исходил из руководящих указаний И. Антонеску, требовавшего «выгонять людей на работу кнутом и пулей». Правительственные инструкции и распоряжения откровенно диктовали брать на месте «все, что есть, без всяких церемоний», «за утайку продовольствия, за малейшее сопротивление расстреливать, а дома сжигать».

В соответствии с этими инструкциями фашистские оккупанты беспощадно эксплуатировали и грабили население Молдавской ССР. За время своего хозяйничанья они разрушили 1037 промышленных зданий, множество школ и больниц, театров, клубов и музеев. Колхозы и совхозы, были ликвидированы, а их земли и имущество розданы помещикам и кулакам, фашистским чиновникам и офицерам. Из Молдавии захватчики вывезли 467 тыс. тонн муки, зерна и другого продовольствия, около 200 тыс. голов крупного рогатого скота, 300 тыс. овец, коз и свиней. Прямой ущерб, нанесенный хозяйству Молдавской ССР, составил 15 млрд. рублей.

Румыно-фашистские завоеватели не признавали молдавской нации, глумились над молдаванами, их культурой, традициями, физически уничтожали население. В застенках сигуранцы, фашистских тюрьмах и концлагерях за годы оккупации было убито и замучено 64 тыс. граждан республики, 207 тыс. жителей подверглись арестам, истязаниям и пыткам. Более 47 тыс. человек были угнаны в фашистское рабство. Примером дикого произвола захватчиков явились кровавые зверства, массовые расстрелы в Дубоссарском концлагере. Всего здесь было уничтожено 7500 человек. Только 12 сентября 1941 г. фашисты расстреляли 2500 мужчин, женщин и детей. Палачи заставляли при этом женщин-матерей под пулями держать своих детей на вытянутых руках. Известны также факты сожжения молдавских патриотов в промышленных печах, захоронения живыми и другие изуверские способы уничтожения людей.

Молдавский народ плечом к плечу с другими советскими народами с первых дней войны боролся против захватчиков и внес свой вклад в дело победы. Самоотверженно действовали молдавские подпольщики и партизаны. За годы оккупации они уничтожили 30 тыс. фашистских солдат, офицеров и чиновников, 300 железнодорожных эшелонов, 20 самолетов, 124 танка, бронетранспортера и бронемашины и много другой боевой техники.

Во время войны за мужество и отвагу, проявленные на фронте и во вражеском тылу, 85 тыс. молдаван -- солдат и офицеров, партизан и партизанок -- были награждены орденами и медалями.

Трудящиеся Молдавии с нетерпением ждали часа освобождения. 24 августа 5-я ударная армия генерала Н. Э. Берзарина выбила врага из Кишинева. ЦК Компартии и правительство Молдавской ССР, еще весной 1944 г. вернувшиеся из эвакуации в город Сороки, немедленно переехали в Кишинев и с окончательным освобождением республики организовали и возглавили всенародную борьбу за восстановление народного хозяйства.

Сокрушительные удары Красной Армии под Яссами и Кишиневом создали благоприятные внешние условия для устранения фашистского режима в Румынии и вывода ее из войны на стороне Германии, ускорили вооруженное выступление румынского народа и предрешили судьбу правительства Антонеску. В стране созрели для этого и необходимые внутренние условия.

23 августа в Бухаресте вспыхнуло восстание, положившее начало народно-демократической революции. По своим целям и характеру оно было антифашистским. Его основными движущими силами являлись рабочий класс и солдатские массы.

Еще до наступления советских войск, в июне -- августе, в Бухаресте состоялись встречи и совещания представителей Компартии Румынии, патриотического офицерства и дворцовых кругов, на которых обсуждались и уточнялись практические вопросы подготовки восстания, свержения фашистского режима, обнародования первых документов нового правительства. Самую последовательную позицию в подготовке восстания занимали коммунисты. Ясность их целей, умелая конспирация производили большое впечатление на патриотическое офицерство.

20 августа, когда советские войска перешли в наступление, в Бухаресте состоялось совещание, наметившее восстание на 26 августа. Но бурное развитие событий на фронте ускорило вооруженное выступление. 23 августа Антонеску созвал экстренное заседание правительства, где обсуждалось положение на фронте и было решено мобилизовать «все силы нации» на продолжение войны.

Для того чтобы заручиться поддержкой короля и добиться его обращения к народу, И. Антонеску со своим заместителем М. Антонеску направился во дворец. Это оказалось тем удобным случаем для их ареста, который предусматривался планом восстания. Под влиянием военной катастрофы у Ясс и Кишинева король и его приближенные арестовали обоих Антонеску, а затем еще нескольких министров. Вечером 23 августа патриотический отряд во главе с руководящим работником ЦК КПР Э. Боднарашем доставил арестованных в конспиративный дом Центрального Комитета, находившийся на окраине города. Здесь они содержались под стражей до передачи советскому командованию. После ареста Антонеску командование гарнизона столицы отдало частям и боевым патриотическим отрядам приказ о занятии важнейших государственных учреждений и военных объектов Бухареста. Этот приказ был разработан заранее Военным комитетом, деятельность которого направляла Коммунистическая партия.

Следовательно, Компартия Румынии сыграла ведущую роль в свержении фашистского правительства. Однако дворцовые круги, царанисты и либералы вопреки воле народа, вопреки воле КПР в первые же часы восстания образовали правительство во главе с генералом К. Санатеску. Коммунисты требовали создания правительства из представителей всех антифашистских партий. В новом же правительстве большинство составляли реакционно настроенные военные и чиновники. Туда вошло лишь по одному представителю от партий Национально-демократического блока. На этом дворцовые круги, царанисты и либералы хотели закончить восстание. Они стремились дать возможность гитлеровским войскам беспрепятственно отойти из Румынии.

Действия короля и его сторонников создали определенные трудности в развитии восстания, но общего хода событий изменить не могли. Утром

24 августа Коммунистическая партия опубликовала заявление, в котором призвала народ подняться во всеоружии на решительную борьбу против оккупантов. Тысячи трудящихся откликнулись на это, вступая в боевые патриотические отряды. Воинские части и эти патриотические формирования заняли важнейшие объекты Бухареста. Гитлер приказал генералу Фриснеру захватить столицу. Немецкие войска, сосредоточенные на окраинах города, после авиационной подготовки предприняли контратаку. Завязались ожесточенные бои, продолжавшиеся до 28 августа. Борьба повстанцев облегчалась тем, что основные немецкие силы были окружены советскими войсками в районе юго-восточнее Ясс. Это предрешило исход борьбы. Повстанцы победили в столице. Одновременно вооруженные столкновения происходили и в Плоешти, Брашове, Алба-Юлии, в промышленных районах Баната и других городах и районах страны. В такой обстановке Румыния вступила в войну с фашистской Германией.

Когда начались эти события в Румынии, Советское правительство немедленно подтвердило по радио свое заявление от 2 апреля 1944 г. и подчеркнуло, что Красная Армия не только не разоружит румынскую армию, но и окажет ей помощь, если она будет вести совместную борьбу против гитлеровцев за независимость Румынии или против хортистской Венгрии за освобождение северной части Трансильвании. В заявлении подчеркивалось, что единственным условием прекращения военных действий в Румынии и заключения соглашения о перемирии является участие румынских войск в войне против фашистской Германии.

Новое румынское правительство предприняло действия, которые, по существу, были направлены против планов советского Верховного Главнокомандования. 29-30 августа на разных участках фронта представители правительства Санатеску обратились с предложением приостановить наступление на линии Восточные Карпаты, Дунай. Это означало дать гитлеровскому командованию возможность спокойно отвести свои войска в Карпаты, не пустить Красную Армию в глубь Румынии, к границам Венгрии и на Балканы. Естественно, Советское правительство не могло принять это предложение. Характерно, что тогда же правительство Санатеску обсуждало вопрос о вводе американских и английских войск в страну. Оно попросило американо-английское командование высадить парашютные войска в Бухаресте. Но расчеты короля и его приближенных на оккупацию Румынии союзными войсками были нереальными: советские войска стояли уже у ворот Бухареста.

Таким образом, в результате сокрушительных ударов Красной Армии по группе армий «Южная Украина» и ее стремительного наступления в глубь Румынии правящие круги этой страны фактически оказались без вооруженной опоры. В этих условиях антифашистское восстание закончилось победой народа. Его успех был обеспечен благоприятными внешнеполитическими условиями, созданными наступлением Красной Армии, усилиями Румынской компартии, последовательно проводившей политику объединения всех сил нации для свержения фашистской диктатуры, мощным движением народных и солдатских масс. Король, буржуазно-помещичьи партии и их представители в правительстве оказались бессильными повлиять на ход событий. Румынская армия повернула оружие против Германии.

31 августа в освобожденный патриотическими силами Бухарест вступили 6-я танковая армия генерала А. Г. Кравченко и 53-я армия генерала И. М. Манагарова. Вместе с советскими войсками в столицу вошла 1-я румынская добровольческая дивизия имени Тудора Владимиреску, которой командовал полковник Н. К. Камбря. Она была сформирована в СССР по инициативе румынских патриотов. На манифестациях и митингах трудящиеся столицы приветствовали Красную Армию и выражали свою готовность бороться за демократию, против фашизма.

Вступление советских войск в Бухарест имело важные последствия. Закрепив победу антифашистского восстания, оно оказало большое влияние на изменение военной обстановки в Юго-Восточной Европе.

Антифашистское национальное вооруженное восстание, совершившееся в благоприятной обстановке, создавшейся в результате побед Красной Армии, имело историческое значение для судеб румынского народа. Оно положило начало народно-демократической революции, в ходе которой трудящиеся массы под руководством Коммунистической партии уничтожили буржуазно-помещичье господство и направили развитие страны по пути, ведущему к социализму.

Разгром врага под Яссами и Кишиневом и восстание в Румынии создали условия для последующего наступления на юго-западном направлении.

- 29 августа Ставка приказала 2-му Украинскому фронту главными силами левого крыла выйти в район Кымпулунг, Питешти, а затем -- к югославской границе. Армии правого крыла должны были преодолеть Восточные Карпаты и развивать наступление в общем направлении на Клуж. 3-й Украинский фронт получил приказ выдвинуть свои войска на румыно-болгарскую границу.

- 2-й Украинский фронт, понесший относительно небольшие потери, располагал почти всеми силами, имевшимися у него к 20 августа. Кроме того, с 6 сентября в его оперативное подчинение перешли 4-я и 1-я румынские армии, 4-й отдельный румынский корпус и 1-й авиационный корпус. 4-я армия занимала оборону вдоль северо-восточного участка румыно-венгерской границы, установленной Венским «арбитражем» -- решением, подписанным в 1940 г. в Вене фашистскими правительствами Германии и Италии, в соответствии с которым северная часть Трансильвании была передана Венгрии. На западной границе сосредоточились румынские соединения.

Германское командование, учитывая изменение обстановки, решило сомкнуть войска южного фланга группы армий «Южная Украина» с группой армий «Ф» в Югославии и создать оборону по рубежу Восточные Карпаты, Южные Карпаты, Западные Балканы. В конце августа оно имело на территории Румынии лишь шесть немецких дивизий, а в оккупированной Трансильвании -- 2-ю венгерскую армию (восемь дивизий и бригад) и несколько пограничных венгерских полков и отрядов.

На левом крыле 2-го Украинского фронта 27-я, 6-я танковая и 53-я армии 6 сентября вышли в район Питешти, а передовой отряд танковой армии -- к городу Турну-Северин, на границу с Югославией. Войска 3-го Украинского фронта достигли румыно-болгарской границы от Джурджу до Черного моря.

- 40-я и 7-я гвардейская армии, действовавшие правее, в Восточных Карпатах, продвинулись незначительно. Здесь уцелевшие немецко-фашистские дивизии оказали упорнейшее сопротивление.

- 2-я венгерская армия, усиленная немецкими дивизиями, с утра 5 сентября нанесла удар из района Клужа по 4-й румынской армий и продвинулась на 20-30 км. Она имела задачу занять проходы через Южные Карпаты и запереть их до подхода советских войск.

В создавшейся обстановке командующий 2-м Украинским фронтом приказал 27-й и 6-й танковой армиям круто повернуть на север и при поддержке 5-й воздушной армии выйти к югу от Турды и овладеть Клужем. 53-я армия и 18-й танковый корпус генерала П. Д. Говоруненко должны были выдвинуться в северо-западном направлении, в район Лугожа и севернее.

С 6 по 15 сентября войска правого крыла фронта преодолели Восточные Карпаты, продвинулись на широком фронте от 30 до 130 км и достигли линии Ватра-Дорней, Тыргу-Муреш. В центре наступление было более стремительным. Войска прошли здесь до 250 км. 6-я танковая армия, преодолев Южные Карпаты, вышла к югу от Турды и совместно с 4-й румынской армией отбросила войска 2-й венгерской армии на исходные рубежи. Бои в районе Турды приняли затяжной характер. Освободить Клуж тогда не удалось: враг подтянул сюда свежие резервы. На левом крыле фронта 18-й танковый корпус подходил к Липове, а 53-я армия вышла к Карансебешу.

К 15 сентября противнику удалось восстановить сплошной фронт. Войскам 2-го Украинского фронта противостояли уже 27 немецких и венгерских дивизий и бригад, в том числе 6 танковых и моторизованных дивизий. На западном участке враг перешел в наступление против 1-й румынской армии с целью не допустить подходившие войска левого крыла 2-го Украинского фронта в Средне-Дунайскую низменность.

15 сентября Ставка Верховного Главнокомандования отдала 2-му Украинскому фронту приказ: не прекращая наступления ни на одном участке, достичь довоенной румыно-венгерской границы, пересечь ее и подойти к Тисе на участке Чоп, Сольнок. Отсюда предполагалось нанести удар на север, чтобы помочь 4-му Украинскому фронту, наступление которого развивалось медленно, преодолеть Карпаты. Переданная из состава 3-го Украинского фронта 46-я армия выводилась на левое крыло. Сюда же из резерва Ставки направлялась конно-механизированная группа генерала И. А. Плиева. Однако войскам правого крыла и центра выполнить свою задачу не удалось. В районах Тыргу-Муреша и Клужа продолжались ожесточенные бои. На левом крыле советские войска подошли к рубежу, который обороняла 1-я румынская армия, совместно с ней отбросили контратаковавшие вражеские части и 22 сентября вышли на румыно-венгерскую границу в районе города Мако и к северо-востоку от него. На следующий день соединения 18-го танкового корпуса генерала П. Д. Говоруненко и 243-я стрелковая дивизия полковника Н. Н. Парфентьева вступили на венгерскую землю.

Командующий фронтом Р. Я. Малиновский счел необходимым перенести главные усилия войск с центра на левое крыло и отсюда нанести удар в северном направлении. Ставка утвердила это решение. Фронт временно приостановил наступление и приступил к перегруппировке сил. Началась подготовка Дебреценской операции, которая осуществлялась главным образом в Венгрии. В ходе ее была также очищена от гитлеровцев северо-западная часть территории Румынии. 25 октября 40-я и 4-я румынская армии пересекли румыно-венгерскую границу в районе городов Сату-Маре, Карей. На этом завершилось освобождение Румынии.

Ясско-Кишиневская операция и последовавшие за ней боевые действия в центральных и западных районах Румынии длились 36 дней -- с 20 августа по 24 сентября. В результате их стратегический фронт врага был прорван на фронте в сотни километров. Продвинувшись на 750 км, советские войска глубоко охватили карпатскую группировку немецких и венгерских войск. В информационном сообщении об итогах Ясско-Кишиневской операции указывалось, что она явилась одной из «самых крупных и выдающихся по своему стратегическому и военно-политическому значению операций в нынешней войне». Она свидетельствовала о неуклонном повышении морально-боевых качеств офицеров и солдат, о дальнейшем развитии советского военного искусства. Многим частям и соединениям были присвоены почетные наименования Кишиневских, Ясских, Измаильских. Родина по достоинству отметила славные боевые дела участников операции. Лишь в августе -- октябре 1944 г. были награждены орденами и медалями более 50 тыс. солдат и офицеров. Командир 20-й танковой бригады Герой Советского Союза полковник С. Ф. Шутов удостоился второй медали «Золотая Звезда». Командиру 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии полковнику И. Н. Коневу, командиру 3-й танковой бригады подполковнику И. Д. Ивлиеву, командиру 56-й мотострелковой бригады полковнику Ф. Ф. Штанько, командиру отделения 4-й роты 21-го полка 180-й стрелковой дивизии сержанту А. Е. Шевченко, командиру танка 36-й гвардейской танковой бригады 4-го гвардейского мехкорпуса младшему лейтенанту Н. Н. Третьякову и многим другим наиболее отличившимся воинам было присвоено звание Героя Советского Союза.

Разгром противника под Яссами и Кишиневом сыграл решающую роль в освобождении Румынии от фашистского ига. С марта по октябрь 1944 г. в боях с врагом на румынской земле погибли 69 тыс. советских воинов и 217 тыс. были ранены. Потери румынских войск в борьбе против гитлеровцев с 23 августа по 30 октября 1944 г. составили более 58 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Трудящиеся Румынии свято чтут память павших бойцов. В честь советских воинов в Бухаресте и ряде других городов воздвигнуты памятники.

Таким образом, румынский народ под руководством КПР, используя благоприятную обстановку, сложившуюся в результате вступления Красной Армии в Румынию, сверг ненавистное правительство Антонеску. Советские войска видели в народе этой страны не поверженного врага, а своего союзника и друга. Вместе с ними румынские войска и боевые патриотические отряды вели борьбу за окончательное освобождение своей родины и присоединение к ней насильственно отторгнутой северной части Трансильвании. Американо-английский план установления в Румынии режима по «греческому образцу» был сорван. Присутствие советских войск в стране и правильная тактика КПР исключили гражданскую войну, создали условия для свободного развертывания классовой борьбы и относительно мирного развития революции в Румынии.

12 сентября 1944 г. представители правительств СССР, США и Англии подписали в Москве соглашение с Румынией о перемирии. Соглашение фиксировало факт вступления Румынии в антифашистскую войну. Оно предусматривало создание в этой стране Союзной контрольной комиссии под общим руководством советского Главнокомандования. Статьи соглашения предусматривали также роспуск прогитлеровских организаций, запрещение пропаганды против антифашистской коалиции, освобождение из тюрем антифашистов, отмену дискриминационных законов, предание суду военных преступников и другие меры, направленные на демократизацию общественной и политической жизни в стране. Опираясь на принципиальные положения этого документа, прогрессивные силы Румынии подрывали позиции антинародных сил.

Реакционное большинство правительства Санатеску противодействовало добросовестному выполнению соглашения. Борьба между силами демократии и реакции непрерывно нарастала. Это привело к образованию нового правительства Санатеску.

По инициативе КПР Национально-демократический блок был реорганизован в Национально-демократический фронт. В него вошли представители всех массовых демократических организаций. Царанисты и либералы отказались вступить в эту организацию патриотических сил нации, так как ее платформа требовала решительных демократических преобразований. Борьба за претворение этой платформы в жизнь привела к падению второго правительства Санатеску. Но к власти пришло еще более реакционное правительство генерала Н. Радеску. Между тем демократическое движение ширилось. Тогда реакция во главе с королем решила силой оружия расправиться с революционными массами. Начались террористические акты, избиение участников демонстраций. Радеску заявил, что он, «если понадобится, готов прибегнуть и к гражданской войне...». По его приказу был открыт огонь по 600-тысячной демонстрации, проходившей под лозунгами Национально-демократического фронта. Это вызвало в стране бурную волну протеста. Под давлением движения народных масс 6 марта 1945 г. было создано новое правительство, которое возглавил лидер Фронта земледельцев П. Гроза. Большинство мест в правительстве заняли представители демократических организаций и партий, в том числе коммунистической. По своей классовой сущности новая власть в Румынии являлась революционно-демократической диктатурой пролетариата и крестьянства. Румынский народ мог приступить теперь к осуществлению крупных социальных преобразований.

В приветствии Центрального Комитета Румынской коммунистической партии и правительства Румынии Центральному Комитету КПСС и Советскому правительству по случаю 30-летия Победы над фашизмом подчеркивалось: «Румынский народ питает глубокую признательность советскому народу, его славным Вооруженным Силам, которые под руководством Коммунистической партии Советского Союза, проявляя блестящий героизм и ценой огромных жертв вынесли на своих плечах основную тяжесть войны, внесли решающий вклад в разгром фашистской Германии и оказали неоценимую помощь освобождению Румынии и других стран и народов от гитлеровского господства».

Одним из важных результатов освобождения Румынии явилось зарождение и развитие братского советского и румынского боевого содружества.

Участвуя в антифашистской войне, румынская армия 260 дней плечом к плечу с Красной Армией вела борьбу против немецко-фашистских войск. Боевой союз советского и румынского народов стал одним из важнейших факторов послевоенного развития Румынии по пути народной демократии и строительства социализма.