Сколько получал солдат наполеоновской армии. Великая армия наполеона. Приданы Молодой гвардии

Исследование протоиерея Александра Ильяшенко «Динамика численности и потерь наполеоновской армии в Отечественной войне 1812 года».

В 2012 году исполнилось двести лет Отечественной войне 1812 года и Бородинскому сражению . Эти события описаны многими современниками и историками. Однако, несмотря на многие опубликованные источники, мемуары и исторические исследования, ни для численности Русской армии и ее потерь в Бородинском сражении, ни для численности и потерь наполеоновской армии нет устоявшейся точки зрения. Разброс величин значителен как по численности армий, так и по величине потерь.

В изданном в Санкт Петербурге в 1838 г. «Военном энциклопедическом лексиконе» и в надписи на Главном монументе, установленном на Бородинском поле в 1838 году, зафиксировано, что при Бородине было 185 тысяч наполеоновских солдат и офицеров против 120 тысяч русских. На монументе также указывается, что потери наполеоновской армии составили до 60 тысяч, потери русской – 45 тысяч человек (по современным данным соответственно – 58 и 44 тысячи ).

Наряду с этими оценками существуют другие, радикально отличающиеся от них.

Так, в бюллетене № 18 «Великой» армии, выпущенном сразу после Бородинского сражения, император Франции определил потери французов всего лишь в 10 тысяч солдат и офицеров.

Разброс оценок наглядно демонстрируют следующие данные .

Таблица 1. Оценки противостоящих сил, выполненные в разное время различными авторами

Estimates of the sizes of opposing forces made at different times by different historians

Таб. 1

Подобная картина наблюдается и для потерь наполеоновской армии. В представленной ниже таблице потери наполеоновской армии представлены в порядке возрастания .

Таблица 2. Потери наполеоновской армии, согласно данным историков и участников битвы

Таб. 2

Как видим, действительно, разброс величин достаточно велик и составляет несколько десятков тысяч человек. В таблице 1 жирным шрифтом выделены данные авторов, считавших численность русской армии превосходящей численность наполеоновской. Интересно отметить, что отечественные историки присоединились к подобной точке зрения только с 1988 года, т.е. с начала перестройки.

Наибольшее распространение для численности наполеоновской армии получила величина 130 000, для русской – 120 000 человек, для потерь соответственно – 30 000 и 44 000.

Как указывает П.Н. Грюнберг, начиная с труда генерала М.И.Богдановича «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам», признана за достоверную численность войск Великой армии при Бородине предложенная еще в 1820-е гг. Ж. де Шамбре и Ж. Пеле де Клозо. Они ориентировались на данные переклички в Гжатске 2 сентября 1812 г., но игнорировали приход резервных частей и артиллерии, пополнивших армию Наполеона перед сражением .

Многими современными историками данные, указанные на монументе отвергаются, а у некоторых исследователей даже вызывают иронию. Так, А. Васильев в статье «Потери французской армии при Бородино» пишет, что «к сожалению, в нашей литературе об Отечественной войне 1812 года очень часто встречается цифра 58 478 человек. Она была вычислена русским военным историком В. А. Афанасьевым на основе данных, опубликованных в 1813 году по распоряжению Ростопчина. В основе подсчетов – сведения швейцарского авантюриста Александра Шмидта, который в октябре 1812 года перебежал к русским и выдал себя за майора, якобы служившего в личной канцелярии маршала Бертье» . С этим мнением нельзя согласиться: «Генерал граф Толь, основываясь на официальных документах, отбитых у неприятеля во время бегства его из России, считает во французской армии 185 000 человек, и до 1000 орудий артиллерии» .

Командование русской армии имело возможность опираться не только на «официальные документы, отбитые у неприятеля во время бегства его из России», но и на сведения попавших в плен неприятельских генералов и офицеров. Например, генерал Бонами был пленен в Бородинском сражении. Состоявший при русской армии английский генерал Роберт Вильсон писал 30 декабря 1812 г.: «Среди наших пленных не меньше пятидесяти генералов. Их имена опубликованы и, несомненно, появятся в английских газетах» .

Эти генералы, а также попавшие в плен офицеры генерального штаба располагали достоверной информацией. Можно предположить, что именно на основе многочисленных документов и показаний пленных генералов и офицеров по горячим следам отечественными военными историками была восстановлена правдивая картина событий.

На основе доступных нам фактов и их численного анализа мы попытались оценить количество войск, которое привел Наполеон на Бородинское поле, и потери его армии в Бородинском сражении.

В таблице 3 представлена численность обеих армий в Бородинском сражении согласно широко распространенной точке зрения. Современными отечественными историками потери русской армии оцениваются в 44 тысячи солдат и офицеров.

Таблица 3. Численность войск в Бородинском сражении

Таб. 3

В конце сражения в каждой армии оставались резервы, которые не принимали в нем непосредственного участия. Количество войск обеих армий, непосредственно участвовавших в сражении, равное разности общей численности войск и величины резервов, практически совпадает, по артиллерии наполеоновская армия уступала Русской. Потери же Русской армии в полтора раза превосходят потери наполеоновской.

Если предложенная картина соответствует действительности, то чем же славен день Бородина? Да, конечно, наши воины дрались храбро, но неприятельские храбрее, наши искусно, а они искуснее, наши военачальники опытные, а у них опытнее. Так какая же армия заслуживает большего восхищения? При таком соотношении сил беспристрастный ответ очевиден. Если сохранять беспристрастность, придется также признать, что Наполеон одержал очередную победу.

Правда, возникает некоторое недоумение. Из 1 372 орудий, находившихся при армии, пересекшей границу, примерно четвертая часть была распределена на вспомогательные направления. Что же, из оставшихся более чем 1 000 орудий до Бородинского поля было доставлено всего только немногим более половины?

Как мог Наполеон, с молодых лет глубоко понимавший значение артиллерии, допустить, чтобы к решающему сражению были выставлены не все орудия, а только некоторая часть? Обвинять Наполеона в несвойственной ему беспечности или неспособности обеспечить транспортировку орудий к полю боя представляется нелепым. Спрашивается, соответствует ли действительности предложенная картина и можно ли мириться с подобными нелепостями?

Подобные недоуменные вопросы рассеиваются данными, взятыми с Монумента, установленного на Бородинском поле.

Таблица 4. Численность войск в Бородинском сражении. Монумент

Таб. 4

При таком соотношении сил складывается совершенно иная картина. Несмотря на славу великого полководца, Наполеон, обладая полуторным превосходством в силах, не только не смог сокрушить Русскую армию, но его армия понесла потери на 14 000 большие, чем русская. День, в который Русская армия вынесла натиск превосходящих сил противника и смогла нанести ему потери, более тяжелые, чем собственные, несомненно, является днем славы Русской армии, днем доблести, чести, мужества ее полководцев, офицеров и солдат.

На наш взгляд, проблема носит принципиальный характер. Или, пользуясь фразеологией Смердякова, в Бородинском сражении «умная» нация победила «глупую», или же многочисленные силы объединенной Наполеоном Европы, оказались бессильными перед величием духа, храбростью и воинским искусством русского христолюбивого воинства.

Чтобы лучше представить себе течение войны, приведем данные, характеризующие ее конец. Выдающийся немецкий военный теоретик и историк Карл Клаузевиц (1780-1831), офицер прусской армии, состоявший в войну 1812 года при русской армии, описал эти события в книге «Поход в Россию 1812 года», опубликованной в 1830 году незадолго до его смерти.

Опираясь на Шамбре, Клаузевиц оценивает общую численность наполеоновских вооруженных сил, перешедших в течение кампании границу с Россией, в 610 000 человек .

Когда остатки французской армии собрались в январе 1813 года за Вислой, «оказалось, что они насчитывают 23 000 человек. Австрийские и прусские войска, вернувшиеся из похода, насчитывали приблизительно 35 000 человек, следовательно, все вместе составляли 58 000 человек. Между тем созданная армия, включая сюда и подошедшие впоследствии войска, насчитывала фактически 610 000 человек.

Таким образом, в России осталось убитыми и пленными 552 000 человек. При армии находилось 182 000 лошадей. Из них, считая прусские и австрийские войска и войска Макдональда и Ренье, уцелело 15 000, следовательно, потеряно было 167 000. В армии было 1 372 орудия; австрийцы, пруссаки, Макдональд и Ренье привезли с собою обратно до 150 пушек, следовательно, было потеряно свыше 1 200 орудий» .

Данные, приведенные Клаузевицем, сведем в таблицу.

Таблица 5. Общие потери «Великой» армии в войне 1812 г.

Таб. 5

Обратно вернулось только 10% личного состава и снаряжения армии, горделиво именовавшей себя «Великой». Подобного история не знает: армия более чем в два раза превосходящая своего противника, была им наголову разбита и практически полностью уничтожена.

Император

Прежде чем приступить непосредственно к дальнейшему исследованию, коснемся личности российского Императора Александра I, которая подверглась совершенно незаслуженному искажению.

Бывший посол Франции в России, Арман де Коленкур, человек, приближенный к Наполеону, вращавшийся в самых высоких политических сферах тогдашней Европы, вспоминает, что накануне войны в беседе с ним австрийский император Франц сказал, что Императора Александра

«характеризовали ему, как нерешительного, подозрительного и поддающегося влияниям государя; между тем в вопросах, которые могут повлечь за собою такие огромные последствия, надо полагаться только на себя и в особенности не приступать к войне прежде, чем будут исчерпаны все средства сохранения мира» .

То есть австрийский император, изменивший союзу с Россией, считал русского императора мягкотелым и несамостоятельным.

Со школьных лет многим памятны слова :

Властитель слабый и лукавый,

Плешивый щеголь, враг труда

Над нами царствовал тогда.

Это ложное представление об Императоре Александре, запущенное в свое время политической верхушкой тогдашней Европы, было некритически воспринято либеральными отечественными историками, а также великим Пушкиным, и многими его современниками и потомками.

Тот же Коленкур сохранил рассказ де Нарбонна, характеризующий Императора Александра с совершенно иной стороны. Де Нарбонн был послан Наполеоном в Вильно, где находился Император Александр.

«Император Александр с самого начала откровенно сказал ему:

– Я не обнажу шпаги первым. Я не хочу, чтобы Европа возлагала на меня ответственность за кровь, которая прольется в эту войну. В течение 18 месяцев мне угрожают. Французские войска находятся на моих границах в 300 лье от своей страны. Я нахожусь пока у себя. Укрепляют и вооружают крепости, которые почти соприкасаются с моими границами; отправляют войска; подстрекают поляков. Император обогащает свою казну и разоряет отдельных несчастных подданных. Я заявил, что принципиально не хочу действовать таким же образом. Я не хочу таскать деньги из кармана моих подданных, чтобы переложить их в свой карман.

300 тысяч французов готовятся перейти мои границы, а я все еще соблюдаю союз и храню верность всем принятым на себя обязательствам. Когда я переменю курс, я сделаю это открыто.

Он (Наполеон – авт.) только что призвал Австрию, Пруссию и всю Европу к оружию против России, а я все еще верен союзу, – до такой степени мой рассудок отказывается верить, что он хочет принести реальные выгоды в жертву шансам этой войны. Я не строю себе иллюзий. Я слишком высоко ставлю его военные таланты, чтобы не учитывать всего того риска, которому может нас подвергнуть жребий войны; но если я сделал все для сохранения почетного мира и политической системы, которая может привести ко всеобщему миру, то я не сделаю ничего, несовместимого с честью той нации, которой я правлю. Русский народ не из тех, которые отступают перед опасностью.

Если на моих границах соберутся все штыки Европы, то они не заставят меня заговорить другим языком. Если я был терпеливым и сдержанным, то не вследствие слабости, а потому, что долг государя не слушать голоса недовольства и иметь в виду только спокойствие и интересы своего народа, когда речь идет о таких крупных вопросах, и когда он надеется избежать борьбы, которая может стоить стольких жертв.

Император Александр сказал де Нарбонну, что в настоящий момент он не принял еще на себя никакого обязательства, противоречащего союзу, что он уверен в своей правоте и в справедливости своего дела и будет защищаться, если на него нападут. В заключение он раскрыл перед ним карту России и сказал, указывая на далекие окраины:

– Если император Наполеон решился на войну и судьба не будет благосклонной к нашему справедливому делу, то ему придется идти до самого конца, чтобы добиваться мира.

Потом он еще раз повторил, что он не обнажит шпаги первым, но зато последним вложит ее в ножны» .

Таким образом, Император Александр за несколько недель до начала военных действий знал, что готовится война, что армия вторжения уже насчитывает 300 тысяч человек, вел твердую политику, руководствуясь честью нации, которой он правил, зная, что «русский народ не из тех, которые отступают перед опасностью». Кроме того, отметим, что война с Наполеоном – это война не с Францией только, а с объединенной Европой, так как Наполеон «призвал Австрию, Пруссию и всю Европу к оружию против России».

Ни о каком «вероломстве» и внезапности не было и речи. Руководство Российской Империи и командование армией располагало обширной информацией о противнике. Напротив, Коленкур подчеркивает, что

«Князь Экмюльский, генеральный штаб и все остальные жаловались на то, что не удалось до сих пор получить никаких сведений, и ни один разведчик еще не вернулся с того берега. Там, на другом берегу, видны были лишь несколько казачьих патрулей. Император произвел днем смотр войск и еще раз занялся рекогносцировкой окрестностей. Корпуса нашего правого фланга знали о передвижениях неприятеля не больше нашего. О позиции русских не было никаких сведений. Все жаловались на то, что ни один из шпионов не возвращается, что очень раздражало императора» .

Положение не изменилось и с началом военных действий.

«Неаполитанский король, командовавший авангардом, часто делал дневные переходы в 10 и 12 лье. Люди не покидали седла с трех часов утра до 10 часов вечера. Солнце, почти не сходившее с неба, заставляло императора забывать, что сутки имеют только 24 часа. Авангард был подкреплен карабинерами и кирасирами; лошади, как и люди, были изнурены; мы теряли очень много лошадей; дороги были покрыты конскими трупами, но император каждый день, каждый миг лелеял мечту настигнуть врага. Любою ценою он хотел добыть пленных; это было единственным средством получить какие-либо сведения о русской армии, так как их нельзя было получить через шпионов, сразу переставших приносить нам какую-либо пользу, как только мы очутились в России. Перспектива кнута и Сибири замораживала пыл наиболее искусных и наиболее бесстрашных из них; к этому присоединялась действительная трудность проникновения в страну, а в особенности в армию. Сведения получались только через Вильно. Прямым путем не доходило ничего. Наши переходы были слишком большими и быстрыми, а наша слишком истомленная кавалерия не могла высылать разведочные отряды и даже фланговые патрули. Таким образом, император чаще всего не знал, что происходит в двух лье от него. Но какую бы цену ни придавали захвату пленных, захватить их не удавалось. Сторожевое охранение у казаков было лучше, чем у нас; их лошади, пользовавшиеся лучшим уходом, чем наши, оказывались более выносливыми при атаке, казаки нападали только при удобном случае и никогда не ввязывались в бой.

К концу дня наши лошади уставали обычно до такой степени, что самое ничтожное столкновение стоило нам нескольких храбрецов, так как их лошади отставали. Когда наши эскадроны отходили, то можно было наблюдать, как солдаты спешиваются в разгаре схватки и тянут своих лошадей за собой, а иные вынуждены даже покинуть лошадей и спасаться пешим порядком. Как и всех, его (императора – авт.) удивляло это отступление 100-тысячной армии, при котором не оставалось ни одного отставшего, ни одной повозки. На 10 лье кругом нельзя было найти какую-нибудь лошадь для проводника. Нам приходилось сажать проводников на наших лошадей; часто даже не удавалось найти человека, который служил бы проводником императору. Бывало, что один и тот же проводник вел нас три-четыре дня подряд и, в конце концов, оказывался в районе, который он знал не лучше нас» .

В то время как наполеоновская армия следовала за русской, не будучи в состоянии раздобыть хотя бы самые ничтожные сведения об ее передвижениях, М. И. Кутузов был назначен главнокомандующим армией. 29-го августа он «прибыл к армии в Царево-Займище, между Гжатском и Вязьмой, а император Наполеон еще не знал об этом» .

Эти свидетельства де Коленкура является, на наш взгляд, особой похвалой единству русского народа, настолько поразительному, что никакая разведка и вражеский шпионаж не были возможны!

Теперь постараемся проследить динамику процессов, приведших к такому беспрецедентному разгрому. Кампания 1812 года естественным образом распадается на две части: на наступление и на отступление французов. Мы будем рассматривать только первую часть.

Согласно Клаузевицу, «Война ведется на пяти отдельных театрах войны: два слева от дороги, ведущей из Вильно на Москву, составляют левое крыло, два справа - составляют правое крыло, и пятый - это сам огромный центр» . Далее Клаузевиц пишет, что:

1. Наполеоновский маршал Макдональд на нижнем течении Двины с войском численностью 30 000 наблюдает за Рижским гарнизоном, насчитывающим 10 000 человек.

2. По среднему течению Двины (в районе Полоцка) сперва стоит Удино с 40 000 человек, а позднее Удино и Сен-Сир с 62 000 против русского генерала Витгенштейна, силы которого сперва достигали 15 000 человек, а позднее 50 000.

3. В южной Литве фронтом к болотам Припяти располагались Шварценберг и Ренье с 51 000 человек против генерала Тормасова, к которому позднее присоединился адмирал Чичагов с Молдавской армией, всего 35 000 человек.

4. Генерал Домбровский со своей дивизией и немногочисленной кавалерией, всего 10 000 человек, наблюдает за Бобруйском и генералом Гертелем, формирующим у города Мозыря резервный корпус в 12 000 человек.

5. Наконец, посередине находятся главные силы французов, насчитывающие 300 000 человек, против двух главных русских армий - Барклая и Багратиона - силою в 120 000 человек; эти силы французов направлены на Москву для ее завоевания.

Сведем приведенные Клаузевицем данные в таблицу и добавим графу «Соотношение сил».

Таблица 6. Распределение сил по направлениям

Таб. 6

Имея в центре более 300 000 солдат против 120 000 русских регулярных войск (казацкие полки к регулярным войскам не относятся), то есть, обладая на начальном этапе войны перевесом в 185 000 человек, Наполеон стремился разбить русскую армию в генеральном сражении. Чем глубже он вторгался вглубь территории России, тем эта необходимость становилась острее. Но преследование Русской армии, изнурительное для центра «Великой» армии, способствовало интенсивному сокращению ее численности.

Об ожесточенности Бородинского сражения, его кровопролитности, а также масштабе потерь можно судить из факта, который нельзя обойти вниманием. Отечественные историки, в частности, сотрудники музея на Бородинском поле, оценивают число захороненных на поле в 48-50 тысяч человек . А всего, согласно военному историку генералу А. И. Михайловскому-Данилевскому, на Бородинском поле было захоронено или сожжено 58 521 тело. Можно считать, что количество захороненных или сожженных тел равно количеству погибших и умерших от ран в Бородинском сражении солдат и офицеров обеих армий.

Широкое распространение о потерях наполеоновской армии в Бородинском сражении получили данные французского офицера Денье, служившего инспектором при Главном штабе Наполеона, представленные в Таблице 7:

Таблица 7. Потери наполеоновской армии.

Таб. 7

Данные Денье, округленные до 30 тысяч, в настоящее время считаются наиболее достоверными. Таким образом, если принять, что данные Денье верны, то на долю потерь Русской армии только убитыми придется

58 521 - 6 569 = 51 952 солдат и офицеров.

Эта величина значительно превышает величину потерь Русской армии, равную, как указывалось выше, 44 тысячам, включающую и убитых, и раненных, и пленных.

Данные Денье вызывают сомнение еще и по следующим соображениям.

Общие потери обеих армий под Бородиным составили 74 тысячи, включая по тысяче пленных с каждой стороны. Вычтем из этой величины общее количество пленных, получим 72 тысячи убитыми и ранеными. В таком случае на долю обеих армий придется всего

72 000 – 58 500 = 13 500 раненных,

Это означает, что соотношение между ранеными и убитыми составит

13 500: 58 500 = 10: 43.

Такое малое количество раненых по отношению к числу убитых представляется совершено неправдоподобным.

Мы сталкиваемся с явными противоречиями с имеющимися фактами. Потери «Великой» армии в Бородинском сражении, равные 30 000 человек, очевидно занижены. Подобную величину потерь мы не можем считать реалистической.

Будем исходить из того, что потери «Великой» армии составляют 58 000 человек. Оценим количество убитых и раненых каждой армии.

Согласно таблице 5, в которой приведены данные Денье, в наполеоновской армии было убито 6 569, ранено 21 517, пленено 1 176 офицеров и солдат (количество пленных округлим до 1 000). Русских солдат попало в плен тоже около тысячи человек. Вычтем из количества потерь каждой армии количество попавших в плен, получим соответственно 43 000 и 57 000 человек, в сумме 100 тысяч. Будем считать, что количество убитых пропорционально величине потерь.

Тогда, в наполеоновской армии погибло

57 000 · 58 500 / 100 000 = 33 500,

ранено

57 000 – 33 500 = 23 500.

В русской армии погибло

58 500 - 33 500 = 25 000,

ранено

43 000 – 25 000 = 18 000.

Таблица 8. Потери русской и наполеоновской армий

в Бородинском сражении.

Таб. 8

Попытаемся найти дополнительные аргументы и с их помощью обосновать реалистическую величину потерь «Великой» армии в Бородинском сражении.

В дальнейшей работе мы опирались на интересную и очень оригинальную статью И.П. Арцыбашева «Потери наполеоновских генералов 5-7 сентября 1812 года в Бородинском сражении» . Проведя тщательное исследование источников, И.П. Арцыбашев установил, что в Бородинском сражении выбыло из строя не 49, как принято считать, а 58 генералов. Этот результат подтверждается мнением А. Васильева, который в указанной статье пишет: «Бородинское сражение было отмечено крупными потерями генералитета: в русских войсках убито и ранено 26 генералов, а в наполеоновских (по неполным данным) - 50».

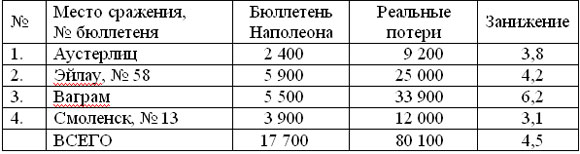

После данных им сражений, Наполеон издавал бюллетени, содержащие сведения о численности и потерях своей и неприятельской армии настолько далекие от действительности, что во Франции возникла поговорка: «Лжет как бюллетень».

1. Аустерлиц. Император Франции признал потерю французов: 800 убито и 1 600 ранено, всего 2 400 человек. На самом деле потери французов составили 9 200 солдат и офицеров.

2. Эйлау, 58-й бюллетень. Наполеон приказал опубликовать данные о потерях французов: 1 900 убитыми и 4 000 ранеными, всего 5 900 человек, в то время как реальные потери составили 25 тысяч солдат и офицеров убитыми и ранеными.

3. Ваграм. Император согласился на потерю в 1 500 убитых и 3 000-4 000 раненых французов. Всего: 4 500-5 500 солдат и офицеров, а на самом деле 33 900.

4. Смоленск. 13-й бюллетень «Великой армии». Потери 700 французов убито и 3 200 ранено. Всего: 3 900 человек. Фактически потери французов составили свыше 12 000 человек.

Приведенные данные сведем в таблицу

Таблица 9. Бюллетени Наполеона

Таб. 9

Среднее занижение по этим четырем сражениям составляет 4,5, следовательно, можно считать, что Наполеон занижал потери своей армии более чем в четыре раза.

«Ложь должна быть чудовищной, чтобы в нее поверили», – говорил в свое время министр пропаганды фашистской Германии доктор Геббельс. Глядя на представленную выше таблицу, придется признать, что у него были знаменитые предшественники, и ему было, у кого учиться.

Конечно, точность этой оценки невелика, но, поскольку Наполеон заявил, что его армия при Бородине потеряла 10 000 человек, то можно считать, что реальные потери составляют примерно 45 000 человек. Эти соображения носят качественный характер, постараемся найти более точные оценки, на основе которых можно делать количественные выводы. Для этого будем опираться на соотношение генералов и солдат наполеоновской армии.

Рассмотрим хорошо описанные сражения времен империи 1805-1815 годов, в которых количество выбывших из строя наполеоновских генералов более 10.

Таблица 10. Потери выбывших из строя генералов и выбывших из строя солдат

Таб. 10

В среднем на одного выбывшего из строя генерала приходится 958 выбывших из строя солдат и офицеров. Это – случайная величина, ее дисперсия равна 86. Будем исходить из того, что и в Бородинском сражении на одного выбывшего из строя генерала приходилось 958±86 выбывших из строя солдат и офицеров.

958 · 58 = 55 500 человек.

Дисперсия этой величины равна

86 · 58 = 5 000.

С вероятностью 0.95 истинное значение потерь наполеоновской армии лежит в интервале от 45 500 до 65 500 человек. Величина потерь в 30-40 тысяч лежит вне этого интервала и, следовательно, является статистически незначимой и может быть отброшена. Напротив, величина потерь в 58 000 лежит внутри этого доверительного интервала и может рассматриваться, как значимая.

По мере продвижения вглубь территории Российской Империи, численность «Великой» армии сильно сокращалась. Причем главной причиной этого были не боевые потери, а потери, вызванные изнурением людей, отсутствием достаточного продовольствия, питьевой воды, средств гигиены и санитарии и других условий, необходимых для обеспечения марша столь многочисленной армии.

Целью Наполеона было в стремительной кампании, пользуясь превосходством сил и собственным выдающимся полководческим искусством, разгромить в генеральном сражении русскую армию и с позиции силы диктовать свои условия. Вопреки ожиданиям, навязать сражение не удавалось, потому что русская армия маневрировала столь искусно и задала такой темп движения, который «Великая» армия выдерживала с большим трудом, испытывая лишения и нуждаясь во всем необходимом.

Принцип «война сама себя кормит», хорошо зарекомендовавший себя в Европе, оказался практически неприменимым в России с ее расстояниями, лесами, болотами и, главное непокорным населением, которое не желало кормить вражескую армию. Но наполеоновские солдаты страдали не только от голода, но и от жажды. Это обстоятельство зависело не от желания окрестных крестьян, а было объективным фактором.

Во-первых, в отличие от Европы, в России населенные пункты отстоят достаточно далеко друг от друга. Во-вторых, колодцев в них столько, сколько необходимо, чтобы обеспечить потребности жителей в питьевой воде, но совершенно недостаточно для множества проходящих солдат. В-третьих, впереди шла русская армия, солдаты которой выпивали эти колодцы «до грязи», как пишет в романе «Война и мир».

Нехватка воды приводила и к неудовлетворительному санитарному состоянию армии. Это влекло за собой усталость и изнурение солдат, вызывало их заболевания, а также падеж лошадей. Все это вместе взятое влекло за собой значительные не боевые потери наполеоновской армии.

Будем рассматривать изменение со временем численности центра «Великой» армии. В предлагаемой ниже таблице используются данные Клаузевица об изменении численности армии.

Таблица 11. Численность «Великой» армии

Таб. 11

В графе «Численность» данной таблицы представлены на основании данных Клаузевица количество солдат центра «Великой» армии на границе, на 52-й день под Смоленском, на 75-й под Бородиным и на 83-й в момент вступления в Москву. Для обеспечения безопасности армии, как отмечает Клаузевиц, выделялись отряды, охранявшие коммуникации, фланги и т.п. Количество солдат, находящихся в строю – это сумма двух предыдущих величин. Как видим из таблицы, на пути от границы до Бородинского поля, «Великая» армия потеряла

301 000 – 157 000 = 144 000 человек,

то есть немногим менее 50% ее начальной численности.

После Бородинского сражения русская армия отступила, наполеоновская армия продолжила преследование. Четвертый корпус под командованием вице-короля Италии Евгения Богарне через Рузу двинулся на Звенигород, чтобы выйти на пути отступления русской армии, задержать ее и вынудить принять в невыгодных условиях сражение с главными силами Наполеона. Направленный к Звенигороду отряд генерал-майора Ф.Ф. Винценгероде задержал корпус вице-короля на шесть часов. Русские войска заняли возвышенность, упираясь правым флангом в овраг, левым – в болото. Обращенный к неприятелю склон представлял собой вспаханное поле. Естественные препятствия на флангах, а также рыхлая земля сковывали маневр неприятельской пехоты и конницы. Удачно выбранная позиция позволила малочисленному отряду «оказать энергичное сопротивление, обошедшееся французам в несколько тысяч убитыми и ранеными» .

Мы приняли, что в бою у Крымского потери «Великой» армии составили четыре тысячи человек. Обоснование этого выбора будет дано ниже.

В графе «Гипотетическая численность» представлено количество солдат, которые оставались бы в строю, если бы не было боевых потерь, и не выделялись бы отряды для охраны, то есть, если бы численность армии сокращалась только из-за трудностей марша. Тогда гипотетическая численность центра армии должна быть гладкой, монотонно убывающей кривой и ее можно аппроксимировать некоторой функцией n(t).

Предположим, что скорость изменения аппроксимирующей функции прямо пропорциональна ее текущей величине, то есть

dn/dt = - λn.

Тогда

n(t) = n0 e- λ t ,

где n0 – начальная численность войск, n0 = 301 тысяче.

Гипотетическая численность связана с реальной – это сумма реальной численности с численностью войск, выделенных для охраны, а также с величиной потерь в сражениях. Но мы должны учитывать, что, если бы не было сражений, и солдаты оставались бы в строю, то их количество со временем тоже сокращалось бы со скоростью, с которой сокращалась численность всей армии. Например, если бы не было сражений и не было выделено охраны, то в Москве было бы

90 + (12 e- 23 λ + 30) e- 8 λ + 4 + 13 = 144,3 тысячи солдат.

Коэффициенты при λ – это количество дней, прошедших после данного сражения.

Параметр λ находится из условия

Σ (n(ti) – ni)2= min, (1)

где ni берутся из строки «Гипотетическая численность», ti – количество дней в сутках с момента пересечения границы.

Относительные потери в день – это величина, характеризующая интенсивность изменения гипотетической численности. Она вычисляется как логарифм отношения численности в начале и в конце данного периода к продолжительности этого периода. Например, для первого периода:

ln(301/195,5) / 52 = 0,00830 1/день

Обращает на себя внимание высокая интенсивность небоевых потерь при преследовании русской армии от границы до Смоленска. На переходе от Смоленска до Бородина интенсивность потерь снижается на 20%, это связано, очевидно, с тем, что снизился темп преследования. Но на переходе от Бородина до Москвы интенсивность, подчеркнем, небоевых потерь возрастает в два с половиной раза. В источниках нет упоминаний о каких-либо эпидемиях, которые вызвали бы повышенную заболеваемость и смертность. Это еще раз говорит о том, что величина потерь «Великой» армии в Бородинском сражении, которая согласно Денье составляет 30 тысяч, занижена.

Вновь будем исходить из того, что численность «Великой» армии на Бородинском поле составляла 185 тысяч, а ее потери – 58 тысяч. Но при этом мы сталкиваемся с противоречием: согласно данным Таблицы 9 на Бородинском поле было 130 тысяч наполеоновских солдат и офицеров. Это противоречие, на наш взгляд, снимается следующим предположением.

Генеральный штаб наполеоновской армии фиксировал численность солдат, перешедших с Наполеоном границу 24 июня, по одной ведомости, а подходящие подкрепления – по другой. То, что подкрепления подходили, – это факт. В донесении Императору Александру от 23 августа (4 сентября н.с.) Кутузов писал: «Вчера пленных взято несколько офицеров и шестьдесят рядовых. По номерам корпусов, которым сии пленные принадлежат, несумненно, что неприятель концентрирован. К нему прибывают последственно пятые батальоны французских полков» .

Согласно Клаузевицу, «в течение кампании подошли еще с маршалом Виктором 33 000 человек, с дивизиями Дюрютта и Луазона – 27 000 и других пополнений 80 000 человек, следовательно, около 140 000 человек». Маршал Виктор и дивизии Дюрютта и Луазона соединились с «Великой» армией спустя продолжительное время, после того как она покинула Москву, и не могли участвовать в Бородинском сражении.

Конечно, численность пополнений на марше тоже сокращалась, поэтому из 80 тысяч солдат, пересекших границу, до Бородина дошло

185 - 130 = 55 тысяч пополнений.

Тогда мы можем утверждать, что на Бородинском поле было 130 тысяч солдат собственно «Великой» армии, а также 55 тысяч подкреплений, наличие которых осталось «в тени», и что общую численность наполеоновских войск следует принять равной 185 тысяч человек. Положим, что потери пропорциональны численности войск, непосредственно участвовавших в сражении. При условии, что в резерве «Великой» армии оставалось 18 тысяч, учтенные потери составляют

58·(130 – 18) / (185 – 18) = 39 тысяч.

Эта величина удивительно хорошо совпадает с данными французского генерала Сегюра и ряда других исследователей. Будем считать, что их оценка более соответствует действительности, то есть будем считать, что величина учтенных потерь составляет 40 тысяч человек. При этом «теневые» потери составят

58 - 40 = 18 тысяч человек.

Следовательно, мы можем предположить, что в наполеоновской армии велась двойная бухгалтерия: часть солдат проходила по одним ведомостям, часть – по другим. Это касается как общей численности армии, так и ее потерь.

При найденной величине учтенных потерь, условие (1) выполняется при значении параметра аппроксимации λ, равном 0,00804 1/день и величине потерь в бою у Крымского – 4 тысячи солдат и офицеров. При этом аппроксимирующая функция приближает величину гипотетических потерь с достаточно высокой точностью порядка 2%. Такая точность аппроксимации свидетельствует о справедливости предположения о том, что скорость изменения аппроксимирующей функция прямо пропорциональна ее текущей величине.

Используя полученные результаты, составим новую таблицу:

Таблица 12. Численность центра «Великой» армии

Таб. 12

Теперь мы видим, что относительные потери в день достаточно хорошо согласуются друг с другом.

При λ = 0,00804 1/день ежедневные небоевые потери составляли 2 400 в начале кампании и несколько более 800 человек в сутки при приближении к Москве.

Чтобы иметь возможность более детально взглянуть на Бородинское сражение, мы предложили численную модель динамики потерь обеих армий в Бородинском сражении. Математическая модель дает дополнительный материал для анализа, соответствует ли данный набор начальных условий реальности или нет, помогает отбросить крайние точки, а также выбрать наиболее реалистический вариант.

Мы предположили, что потери одной армии в данный момент времени прямо пропорциональны текущей численности другой. Конечно, мы сознаем, что такая модель весьма несовершенна. Она не учитывает деление армии на пехоту, кавалерию и артиллерию, не учитывает также такие важные факторы, как талант полководцев, доблесть и воинское мастерство солдат и офицеров, эффективность управления войсками, их оснащенность и т.д. Но, поскольку противостояли друг другу примерно равные по уровню противники, даже такая несовершенная модель даст качественно правдоподобные результаты.

Исходя из этого предположения, мы получим систему двух обыкновенных линейных дифференциальных уравнений первого порядка:

dx/dt = - py

dy/dt = - qx

Начальными условиями являются x0 и y0 – численность армий перед сражением и величина их потерь в момент времени t0 = 0: x’0 = - py0; y’0 = - qx0.

Сражение продолжалось до темноты, но наиболее кровопролитные действия, принесшие наибольшее количество потерь, продолжалось собственно до взятия французами батареи Раевского, далее накал сражения спал. Поэтому будем считать, что активная фаза сражения продолжалась десять часов.

Решая эту систему, мы находим зависимость численности каждой армии от времени, а также, зная потери каждой армии, коэффициенты пропорциональности, т. е. интенсивность, с которой солдаты одной армии поражали солдат другой.

x = x0 ch (ωt) - p y0 sh (ωt) / ω

y = y0 ch (ωt) - q x0 sh (ωt) / ω,

где ω = (pq)½.

В предложенной ниже таблице 7 представлены данные о потерях, численности войск перед началом и по окончании сражения, взятые из разных источников. Данные об интенсивности, а также о потерях в первый и последний час сражения получены из предложенной нами математической модели.

При анализе численных данных мы должны исходить из того, что противостояли друг другу противники примерно равные по подготовке, технике и высокому профессиональному уровню как рядовых солдат и офицеров, так и командующих армиями. Но надо учитывать и то, что «Под Бородином дело шло – быть или не быть России. Это сражение – наше собственное, наше родное сражение. В эту священную лотерею мы были вкладчиками всего нераздельного с нашим политическим существованием: всей нашей прошедшей славы, всей нашей настоящей народной чести, народной гордости, величия имени русского – всего нашего будущего предназначения» .

В ходе ожесточенного сражения с численно превосходящим противником, русская армия несколько отступила назад, сохранив порядок, управление, артиллерию и боеспособность. Наступающая сторона терпит большие потери, чем обороняющаяся до тех пор, пока не разобьет своего противника, и он не обратится в бегство. Но русская армия не дрогнула и не побежала.

Это обстоятельство дает нам основание считать, что общие потери русской армии должны быть меньшими, чем потери наполеоновской. Нельзя не учитывать такой нематериальный фактор, как дух армии, которому придавали столь большое значение великие русские полководцы, и который так тонко отметил Лев Толстой. Он выражается в доблести, стойкости, умении поражать врага. Можно, конечно условно, считать, что этот фактор в нашей модели находит отражение в интенсивности, с которой воины одной армии поражают воинов другой.

Таблица 13. Численность войск и потери сторон

Таб. 13

В первой строке Таблицы 13 приведены величины начальной численности и потерь, указанные в бюллетене № 18 «Великой армии», выпущенном Наполеоном. При таком соотношении начальной численности и величине потерь согласно нашей модели оказывается, что на протяжении сражения потери русской армии в 3-4 раза превышали бы потери наполеоновской, а наполеоновские солдаты сражались в 3 раза эффективнее, чем русские. При таком течении сражения, казалось бы, русская армия должна была быть разбита, но этого не произошло. Следовательно, этот набор начальных данных не соответствует действительности и должен быть отвергнут.

В следующей строке представлены результаты, основанные на данных французских профессоров Лависса и Рамбо. Как показывает наша модель, потери русской армии почти в три с половиной раза превосходили бы потери наполеоновской. В последний час сражения наполеоновская армия теряла бы менее 2% своего состава, а русская – более 12%.

Спрашивается, почему Наполеон прекратил сражение, если в скором времени русскую армию ожидал разгром? Этому противоречат свидетельства очевидцев. Приводим свидетельство Коленкура о событиях, последовавших за взятием французами батареи Раевского, вследствие чего русская армия вынуждена была отступить.

«Редкий лесок прикрывал их переход и скрывал от нас их движения в этом месте. Император надеялся, что русские ускорят свое отступление, и рассчитывал бросить на них свою кавалерию, чтобы попытаться разорвать линию неприятельских войск. Части молодой гвардии и поляки двигались уже, чтобы подойти к укреплениям, оставшимся в руках русских. Император, чтобы лучше рассмотреть их передвижения, отправился вперед и прошел вплоть до самой линии стрелков. Пули свистели вокруг него; свою свиту он оставил позади. Император находился в этот момент в большой опасности, так как пальба сделалась настолько жаркой, что неаполитанский король и несколько генералов примчались уговаривать и умолять императора удалиться.

Император отправился тогда к подходившим колоннам. За ним следовала старая гвардия; карабинеры и кавалерия шли эшелонами. Император, по-видимому, решил захватить последние неприятельские укрепления, но князь Невшательский и Неаполитанский король указали ему, что эти войска не имеют командующего, что почти все дивизии и многие полки так же лишились своих командиров, которые были убиты или ранены; численность кавалерийских и пехотных полков, как может видеть император, весьма сильно уменьшилась; время уже позднее; неприятель действительно отступает, но в таком порядке, так маневрирует и отстаивает позицию с такой отвагой, хотя наша артиллерия и сокрушает его войсковые массы, что нельзя надеяться на успех, если не пустить в атаку старую гвардию; при таком положении вещей успех, достигнутый этой ценой, был бы неудачей, а неуспех был бы такой потерей, которая зачеркнула бы выигрыш сражения; наконец, они обратили внимание императора на то, что не следует рисковать единственным корпусом, который еще остается нетронутым, и надо приберечь его для других случаев. Император колебался. Он снова выехал вперед, чтобы самому наблюдать за движениями неприятеля».

Император «удостоверился, что русские занимают позиции, и что многие корпуса не только не отступили, но сосредоточиваются вместе и, по всей видимости, собираются прикрывать отступление остальных войск. Все следовавшие одно за другим донесения говорили, что наши потери весьма значительны. Император принял решение. Он отменил приказ об атаке и ограничился распоряжением поддержать корпуса, еще ведущие бой, в случае, если бы неприятель попытался что-нибудь сделать, что было маловероятным, ибо он также понес громаднейшие потери. Сражение закончилось только с наступлением ночи. Обе стороны были так утомлены, что на многих пунктах стрельба прекратилась без команды» .

В третьей строке приведены данные генерала Михневича. Бросается в глаза очень высокая величина потерь русской армии. Потерю более половины своего начального состава не может выдержать никакая армия, даже русская. Кроме того, оценки современных исследователей сходятся на том, что русская армия потеряла в сражении 44 тысячи человек. Поэтому эти исходные данные кажутся нам не соответствующими действительности и должны быть отброшены.

Рассмотрим данные четвертой строки. При подобном соотношении сил, предложенная нами модель показывает, что наполеоновская армия сражалась исключительно эффективно и нанесла своему противнику тяжелые потери. Наша модель позволяет нам рассматривать некоторые возможные ситуации. Если бы численность армий была бы одинаковой, то при той же эффективности, численность русской армии сократилась бы на 40%, а наполеоновской – на 20%. Но факты противоречат подобным предположениям. В сражении при Малоярославце силы были равны, и для наполеоновской армии речь шла не о победе, а о жизни. Тем не менее, наполеоновская армия была вынуждена отступить и вернуться на разоренную смоленскую дорогу, обрекая себя на голод и лишения. Кроме того, выше мы показали, что величина потерь, равная 30 тысячам, занижена, поэтому данные Васильева должны быть исключены из рассмотрения.

Согласно данным, приведенным в пятой строке, относительные потери наполеоновской армии составляющие 43%, превышают относительные потери русской армии, равные 37%. Нельзя ожидать, что европейские солдаты, сражавшиеся за зимние квартиры и возможность нажиться за счет разграбления побежденной страны, могли выдержать столь высокие относительные потери, превосходящие относительные потери русской армии, сражавшейся за свое Отечество и защищавшей от безбожников Православную веру. Поэтому, хотя эти данные и основаны на представлениях современных отечественных ученых, тем не менее, они кажутся нам неприемлемыми.

Перейдем к рассмотрению данных шестой строки: численность наполеоновской армии принята равной 185 тысяч, русской – 120 тысяч, потери – 58 и 44 тысячи человек. Согласно предложенной нами модели, потери русской армии на протяжении всего сражения несколько ниже, чем потери наполеоновской. Обратим внимание на немаловажную деталь. Эффективность, с которой сражались русские солдаты, в два раза превосходила эффективность их противников! Покойный ныне ветеран Великой Отечественной войны на вопрос: «Что такое война?», ответил: «Война – это работа, тяжелая, опасная работа, и ее надо делать быстрее и лучше, чем противник». Это вполне соответствует словам известного стихотворения М.Ю. Лермонтова:

Изведал враг в тот день немало,

Что значит русский бой удалый,

Наш рукопашный бой!

Это дает нам основания понять, почему Наполеон не послал гвардию в огонь. Доблестная русская армия сражалась более эффективно, чем ее противник и, несмотря на неравенство сил, нанесла ему более тяжелые потери. Нельзя не учитывать и то, что потери в последний час сражения были практически одинаковы. При таких условиях рассчитывать на разгром русской армии Наполеон не мог, так же как не мог истощать силы своей армии в ставшем бесперспективном сражении. Результаты проведенного анализа позволяют нам принять данные, представленные в шестой строке таблицы 13.

Итак, численность русской армии составляла 120 тысяч человек, наполеоновской – 185 тысяч, соответственно, потери русской армии – 44 тысячи, наполеоновской – 58 тысяч.

Теперь мы можем составить итоговую таблицу.

Таблица 14. Численность и потери русской и наполеоновской армий

в Бородинском сражении.

Таб. 14

Доблесть, самоотвержение, воинское искусство русских генералов, офицеров и солдат, нанесших огромные потери «Великой» армии, вынудили Наполеона отказаться от решения ввести в конце битвы в дело свой последний резерв – гвардейский корпус, так как даже гвардия могла не добиться решающего успеха. Он не ожидал встретить такое исключительно искусное и ожесточенное сопротивление русских воинов, потому что

И умереть мы обещали,

И клятву верности сдержали

Мы в Бородинский бой.

По окончании сражения М. И. Кутузов писал Александру I: «Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не уступить неприятелю. Французская армия под предводительством самого Наполеона, будучи в превосходнейших силах, не превозмогла твердость духа российского солдата, жертвовавшего с бодростию жизнью за свое отечество» .

С бодростью жертвовали жизнью за свое отечество все, от солдата до генерала.

«Подтвердите во всех ротах, – писал накануне Бородина начальник артиллерии Кутайсов, – чтобы они с позиции не снимались, пока неприятель не сядет верхом на пушки. Сказать командирам и всем господам офицерам, что, только отважно держась на самом близком картечном выстреле, можно достигнуть того, чтобы неприятелю не уступить ни шагу нашей позиции.

Артиллерия должна жертвовать собой. Пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел выпустите в упор… Если бы за всем этим батарея и была взята, хотя можно почти поручиться в противном, то она уже вполне искупила потерю орудий…» .

Необходимо отметить, что это были не пустые слова: сам генерал Кутайсов погиб в сражении, а французы смогли захватить всего лишь полтора десятка орудий.

Задачей Наполеона в Бородинском сражении, так же как и на этапе преследования, был полный разгром Русской армии, ее уничтожение. Для разгрома примерно равного по уровню военного мастерства противника требуется большой численный перевес. Наполеон сконцентрировал на главном направлении 300 тысяч против Русской армии численностью 120 тысяч. Обладая на начальном этапе превосходством в 180 тысяч, Наполеон не смог его сохранить. «При большей заботливости и лучшем устройстве продовольственного дела, при более обдуманной организации маршей, при которой огромные массы войск не были бы бесполезно сбиты в кучу на одной дороге, он мог бы предотвратить тот голод, который царил в его армии с самого начала кампании, и тем самым сохранил бы ее в более полном составе» .

Огромные не боевые потери, свидетельствующие о пренебрежении к собственным солдатам, которые для Наполеона были всего лишь «пушечным мясом», явились причиной того, что в Бородинском сражении, хотя он и обладал полуторным превосходством, ему не хватило одного-двух корпусов для нанесения решающего удара. Наполеон не смог достичь главной цели – разгрома и уничтожения русской армии ни на этапе преследования, ни в Бородинском сражении. Невыполнение стоявших перед Наполеоном задач – это бесспорное достижение Русской армии, которая благодаря мастерству командования, мужеству и доблести офицеров и солдат, вырвала успех у противника на первом этапе войны, что послужило причиной его тяжелого поражения и полного разгрома.

«Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми», - писал впоследствии Наполеон.

Что же касается Русской армии, то в ходе труднейшего, блестяще проведенного стратегического отступления, в котором не было проиграно ни одного арьергардного боя, она сохранила свои силы. Задачи, которые ставил перед собой Кутузов в Бородинском сражении, – сохранить свою армию, обескровить и истощить армию Наполеона - были столь же блестяще выполнены.

На Бородинском поле Русская армия выстояла против в полтора раза превосходящей ее численно армии объединенной Наполеоном Европы и нанесла своему противнику значительные потери. Да, действительно, сражение под Москвой было «самым ужасным» из тех, которые дал Наполеон, и сам он признал, что «русские стяжали право быть непобедимыми». С этой оценкой императора Франции нельзя не согласиться.

Примечания:

1 Военный энциклопедический лексикон. Часть вторая. СПб. 1838. С. 435-445.

2 П.А. Жилин. М. Наука. 1988 г. С. 170.

3 Battle of Borodino from Wikipedia, the free encyclopedia. Нами исправлены ошибки в 4-й и 15-й строках, в которых составители переставили местами численность русской и наполеоновской армий.

4 Арцыбашев И.П. Потери наполеоновских генералов 5-7 сентября 1812 года в Бородинском сражении.

5 Грюнберг П.Н. О численности Великой армии в сражении при Бородине // Эпоха наполеоновских войн: люди, события, идеи. Материалы V-й Всероссийской научной конференции. Москва 25 апреля 2002 г. М. 2002. С. 45-71.

6А. Васильев. «Потери французской армии при Бородино» «Родина», №6/7, 1992. С.68-71.

7 Военный энциклопедический лексикон. Часть вторая. СПб. 1838. С. 438

8 Роберт Вильсон. «Дневник путешествий, службы и общественных событий в бытность при европейских армиях во время кампаний 1812-1813 года. СПб. 1995 г. с. 108.

9 Согласно Шамбре, у которого вообще мы заимствовали данные о численности французских вооруженных сил, мы определили численность французской армии при ее вступлении в Россию в 440 000 человек. В течении кампании подошли еще с маршалом Виктором 33 000 человек, с дивизиями Дюрютта и Луазона - 27 000 и других пополнений 80 000 человек, следовательно, около 140 000 человек. Прочее составляют обозные части. (Примечание Клаузевица). Клаузевиц. Поход в Россию 1812 года. Москва. 1997 г. С. 153.

10 Клаузевиц. Поход в Россию 1812 года. Москва. 1997 г. С. 153.

11 Арман де Коленкур. Мемуары. Смоленск. 1991. С.69.

12 Арман де Коленкур. Мемуары. Смоленск. 1991. С. 70.

13 Арман де Коленкур. Мемуары. Смоленск. 1991. С. 77.

14 Арман де Коленкур. Мемуары. Смоленск. 1991. С. 177,178.

15 Арман де Коленкур. Мемуары. Смоленск. 1991. С. 178.

16 Клаузевиц. 1812 год. Москва. 1997 г. С. 127.

17 «Родина», № 2 за 2005 г.

18 http://ukus.com.ua/ukus/works/view/63

19 Клаузевиц. Поход в Россию 1812 года. Москва. 1997 г. с. 137-138.

20 М.И. Кутузов. Письма, записки. Москва. 1989 г. с. 320.

21 Денис Давыдов. Библиотека для чтения, 1835, т.12.

22 Э. Лависс, А. Рамбо, «История XIX века», М. 1938 г. т.2, с. 265

23 «Отечественная война и Русское общество». Том IV.

24 А. Васильев. «Потери французской армии при Бородино» «Родина», №6/7, 1992. С.68-71.

25 П.А. Жилин. М. Наука. 1988 г. С. 170.

26 Арман де Коленкур. Мемуары. Смоленск. 1991. С. 128,129.

27 М.И. Кутузов. Письма, записки. Москва. 1989 г. С. 336

28 М. Брагин. Кутузов. ЖЗЛ. М. 1995. с.116.

29 Клаузевиц. 1812 год. Москва. 1997 г. С. 122.

Как я уже говорил, Великая армия Наполеона являлась многонациональной. В 1812 г. в ней было значительное количество иностранных контингентов (историки до сих пор спорят по поводу количества солдат-иностранцев, принявших участие в походе в Россию в 1812 г.: одни называют цифру 30-40% иностранных солдат от общего количества армии, другие доводят их численность даже до 50%). Часть солдат-иностранцев вступала во французскую армию добровольно, другие являлись подданными государств союзных Франции или ее сателлитов, насильно обязанных поставлять Наполеону свои воинские контингенты.

Боевые качества иностранных контингентов французской армии были разными: хорошими солдатами считались поляки и итальянцы. Немцы, разделенные в то время на множество мелких государств, сражались неодинаково: жители одних земель считались отличными солдатами, другие, наоборот, очень плохими.

СОЮЗНИКИ ФРАНЦИИ В 1812-13 гг.

Ниже приведена информация только об армиях тех союзных Наполеону стран, которые участвовали в походе в Россию. Страны, не поставлявшие в Великую армию солдат, или чьи солдаты не участвовали во вторжении в Россию, а воевали в других районах, в данном списке не приводятся.

БАВАРИЯ

Королевство Бавария присоединилась к союзу с Наполеоном в 1806 году после поражения Австрии при Аустерлице. В 1806 году, когда Бавария вступила в союз с Францией, она поставила под знамена Наполеона 10 линейных полков; к 1811 году их число возросло до 13-ти. Кроме того, в составе французской армии в Россию вступили 6 батальонов легкой баварской пехоты. Что касается кавалерии, то в 1806 году к французам присоединились 2 баварских драгунских и 4 баварских легких кавалерийских полка. В 1811 году драгунские полки были переформированы в легкоконные, и в Россию в 1812 году вступили уже 6 баварских легкоконных полков.

В 1812 году баварские войска активно участвовали в походе Наполеона в Россию; они составляли 6-й корпус генерала Сен-Сира (центральное направление). В конце 1813 года, после поражения французов при Лейпциге, Бавария перешла на сторону антинаполеоновской коалиции, благодаря чему сохранила большую часть своих территориальных приобретений.

Баварские пехотинцы: гренадер 4-го полка, рядовой 2-го полка, унтер-офицер 11-го пехотного полка

Баварские кавалеристы: кирасир, улан, легкий кавалерист, гусар

БАДЕН

Герцогство Баден оказалось на пути Наполеона в его борьбе с Австрией; чтобы не быть раздавленным и уничтоженным грозным противником, герцог Карл-Фридрих Баденский после поражения Австрии при Маренго (1801) перешел на сторону Франции, и уже в качестве союзника Наполеона принял участие в битве при Аустерлице (1805).

В 1812 году герцогство Баден направило в войска Наполеона 4 линейных пехотных полка, егерский батальон и 2 полка легких драгун. Эти части вошли в 9-й корпус маршала Виктора. Поначалу этот корпус обеспечивал охрану коммуникаций наполеоновской армии, но при отступлении французов из России он был выведен в первую линию и отражал атаки русских войск при Березине. При этом баденские части понесли огромные потери – на родину смогли вернуться только 1500 человек…

Баденские пехотинцы: рядовые 3-го и 1-го линейных полков, вольтижер легкого батальона

БЕРГ И КЛЕВЕ

Великое герцогство Берг представляло собой искусственное образование, учрежденное в 1806 г Наполеоном в качестве «буферной зоны» между Францией и Пруссией. Первоначально это герцогство возглавил Иоахим Мюрат, который отправил под знамена Наполеона 4 пехотных и 1 кавалерийский полк (гвардейский полк Бергской легкой кавалерии, состоял всего из 2-х эскадронов) Этот кавалерийский полк эскортировал Жозефа Бонапарта в Испании, а в 1808 году был включен в состав императорской гвардии. Впоследствии Мюрат стал королем Неаполитанским, а герцогом Берга был назначен малолетний племянник Наполеона – Наполеон-Луи.

Армия Берга была слишком мала, чтобы представлять самостоятельную силу, поэтому бергские части входили в состав более крупных соединений, действовавших в Испании и в России.

Пехотинцы герцогства Берг и Клеве

ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ВАРШАВСКОЕ

Еще в начале 18 века Королевство Польское являлось одним из крупнейших в Европе, однако к концу столетия ослабевшее, раздираемое внутренними противоречиями государство развалилось и было поделено между соседями: Австрией, Пруссией и Россией. Желавшие восстановить свою государственность польские патриоты искали поддержки у революционной Франции, а затем – у Наполеона Бонапарта, громившего именно те страны, между которыми была поделена Польша. Поэтому еще с революционных времен в составе французской армии находилось много поляков, которые объединялись в национальные подразделения и храбро сражались на стороне французов. После разгрома осенью 1806 года Пруссии Наполеон создал на отобранных у Пруссии полских землях Великое герцогство Варшавское, ставшее буферным государством между Францией и Россией. Это обнадежило польских патриотов в том, что после разгрома России можно будет восстановить Польшу в прежнем объеме, и потому вооруженные силы нового государства с радостью влились в состав Великой армии. Большая часть польских частей вошла в 5 пехотный корпус Понятовского, однако и в других корпусах французской армии находились польские подразделения, часто являвшиеся самыми боеспособными группировками этих корпусов. Причем в русской кампании поляки особо зарекомендовали себя сразу в двух направлениях: самые отважные и напористые в бою, они были в то же время самыми жестокими грабителями и мародерами, о чем осталось немало свидетельств современников.

В 1812 году в составе французской армии находились 1 гвардейский уланский полк (в Старой гвардии), 17 польских и 7 литовских пехотных полков, а также 20 кавалерийских полков, являвшихся не только саблями и пиками, но и «глазами и ушами» наполеоновских войск

В отличие от большинства союзников Франции, поляки до самого конца оставались верны Наполеону – они продолжали сражаться в рядах французской армии и погибать за императора даже в его последней битве при Ватерлоо…

Пехотинцы Великого герцогства Варшавского: сапер и фузилер Легиона Вислы

Улан кавалерии Великого герцогства Варшавского

ВЕСТФАЛИЯ

Вестфальское королевство было создано Наполеоном для своего брата Жерома Бонапарта в 1807 году из территорий, отторгнутых у Ганновера, Пруссии и Гессена.

Жером Бонапарт смог поставить под знамена брата 8 полков линейной пехоты, 4 полка легкой пехоты и неполный полк королевской гвардии, состоявший из гренадерского, егерского и карабинерного батальонов. Большая часть этих частей входила в состав 8-го пехотного корпуса Жерома Бонапарта.

Вестфальская кавалерия состояла из гвардейских и армейских подразделений. Армейская кавалерия включала в себя 2 кирасирских полка (созданы в 1808 и 1810 гг), 2 гусарских полка, и 1 легкоконный полк (в октябре 1812 г на бумаге был сформирован 2-й легкоконный полк). В гвардии числились конно-гвардейский эскадрон и 3 легкоконных эскадрона (с 1811 г - пикинерные или уланские), а так же французский гусарский полк, носивший название "Гусары Жерома Наполеона". После распада Вестфальского королевства этот полк перешел в ряды французской армии, как 13-й гусарский полк. 25.03.1814 г при Фершампенуазе этот полк был полностью уничтожен.

Офицер и солдат вестфальского пехотного полка

Рядовой гусарского полка Жерома Наполеона (впоследствии - 13-й гусарский Франции)

ВЮРТЕМБЕРГ

Войска курфюшества Вюртемберг присоединились к Наполеону в 1806 году. Они участвовали под французскими знаменами в битве при Аустерлице, и за это Наполеон объявил Вюртемберг королевством, увеличив территории этого государства.

Вюртемберг поставил под знамена Наполеона 8 линейных полков (во французской армии они получили номера с №1 по №8, хотя на родине имели другую нумерацию). Легкая пехота Вюртемберга состояла из 2 егерских полков и 2-х батальонов легкой пехоты, которые в 1813 году были объединены в один полк. Во французской армии они получили традиционную нумерацию от №1, хотя на родине имели другие номера.

Вюртембергская кавалерия состояла из гвардейских и армейских частей. Гвардия включала в себя 1 гвардейский легкоконный и 2 гвардейских конно-егерских полка (один из которых назывался полком гидов). Непосредственную охрану короля Вюртембергского Фридриха осуществлял лейб-гвардейский полк и 2 эскадрона конных гренадер. В армейской кавалерии числилось 2 легкоконных полка, 2 - конно-егерских и 2 драгунских полка.

После битвы при Лейпциге в конце 1813 года Вюртемберг перешел на сторону антинаполеоновской коалиции.

Пехота Вюртемберга: солдаты 1-го и 8-го линейных полков, егерь легкого полка и солдат 1-го линейного полка в форме 1813 г

Кавалерия Вюртемберга: гид, конногвардеец, конногренадер

ГЕССЕН-ДАРМШТАДТ

Так же, как и другие германские правители, ландграф Гессенский Людвиг присоединился к Наполеону в 1806 году после Аустерлица. В основном Гессенские войска в составе наполеоновской армии принимали участие в боевых действиях в Испании и в России. После поражения Наполеона в России ландграф Гессенский в конце 1813 года покинул союзника, и перешел на сторону антинаполеоновской коалиции.

Гессенская пехота состояла из 2-х гвардейских и 1 армейского полка, сформированных по французскому образцу из существовавших до этого трех пехотных бригад. Гессенская кавалерия состояла из 1-го гвардейского и 1-го легкоконного полка.

пехота Гессен-Дармштадта: капрал гренадерского полка и офицер лейб-гвардейского полка

ГОЛЛАНДИЯ

Королевство Голландия существовало с 1806 по 1810 год (до этого государство называлось Австрийскими Нидерландами, а с 1794 года - Батавской республикой). На протяжении нескольких столетий голландцы в экономическом и военном плане противостояли Англии, которая еще в середине 18 века смогла оттеснить Голландию на второй план. Именно это и стало причиной союза Голландии с Францией, так же стремившейся подорвать могущество Британской империи. Результатом союза стало превращение Голландии в королевство, правителем которого был назначен младший брат Наполеона Луи. Однако Луи возгордился своим положением и попытался править самостоятельно, не считаясь с интересами брата. В результате в 1810 г Наполеон низложил Луи, присоединил Голландию к Франции, а ее войска влил во французские. Все это вызвало недовольство голландцев, которые в 1813 году даже подняли восстание против Наполеона, а в 1815 году во время сражения при Ватерлоо составили значительную часть британских войск герцога Веллингтона.

На момент присоединения Голландии к Франции голландские войска состояли из 1 гвардейского гренадерского полка (включен в состав Старой гвардии Наполеона), 2 гвардейских кавалерийских полков (объединены Наполеоном в 1 пикинерный полк), 8 линейных пехотных и 2 легких пехотных полков, а также 3 кавалерийских полков.

Голландские пехотинцы: фузилеры и гренадеры (в медвежьих шапках)

ИСПАНИЯ

В 1812 году в Испании шли напряженные боевые действия между французской, британской и испанской армиями, в которой деятельное участие принимали так же испанские партизаны. Поэтому все воинские контингенты испанской армии были заняты на родине. В составе Великой армии в Россию вступили всего 2 испанские воинские части: пехотный короля Жозефа полк и пионерный батальон. Эти части сражались в битвах при Бородино и при Красном.

Испанские пехотинцы: гренадер полка короля Жозефа и офицер физилеров

ИТАЛЬЯНСКОЕ КОРОЛЕВСТВО

Итальянское королевство было образовано Наполеоном в 1805 году путем слияния территорий Ломбардии, Цезальпинской, Циспаданской и Венецианской республик, а также районов Южного Тироля. Королем нового государства стал пасынок Бонапарта Евгений (Эжен) Богарне, который и занялся созданием итальянской армии. К 1812 году эта армия включала в себя 2 гвардейских пехотных полка, 2 гвардейских кавалерийских полка, 20 полков линейной пехоты, 10 полков легкой пехоты и 10 полков кавалерии. Большинство этих частей приняло участие в походе в Россию в 1812 году в составе 4-го пехотного корпуса Богарне; итальянцы отлично зарекомендовали себя в многочисленных боях.

Итальянская пехота: армейский гренадер, шассер (егерь), офицер армейских гренадер и гренадер гвардии (в медвежьей шапке)

НЕАПОЛИТАНСКОЕ КОРОЛЕВСТВО

В 1806 году Наполеон сверг с неаполитанского престола короля Фердинанда и назначил королем Неаполя своего старшего брата Жозефа, однако в 1808 году он «перевел» Жозефа на испанский трон, а королем неаполитанским сделал своего шурина Иоахима Мюрата.

При создании армии Жозеф столкнулся с проблемой малого числа добровольцев, желающих встать под ружье. Жозеф нашел из этой ситуации оригинальный выход: в его армию вошло значительное число уголовников, которые были согласны на все, лишь выйти из-за решетки. Поэтому впоследствии вставшему во главе Неаполя Мюрату до самого конца наполеоновских войн так и не удалось полностью искоренить разбойничьи традиции своего воинства. Введенный в 1809 году всеобщий призыв только усугубил ситуацию: фактически разбойничьи части Неаполя пополнились людьми, уклонявшимися от службы и только и мечтавшими о дезертирстве. Все это, естественно, не повышало боеспособность неаполитанской армии.

В целом к 1812 году неаполитанская армия состояла из 2 гвардейских пехотных полков и 1 гвардейского кавалерийского полка, 8 полков линейной и 4 полков легкой пехоты, а также 3 легких кавалерийских полков. Часть этих полков входила в состав 33-й дивизии в 11-м корпусе маршала Ожеро и в основном занималась охраной коммуникационных линий.

После поражения французов в России и создания новой антинаполеоновской коалиции Мюрат начал переговоры с австрийцами, стремясь сохранить за собой престол в случае разгрома Наполеона. В результате этих переговоров в 1814 году Мюрат перешел на сторону врагов Бонапарта, и только отречение императора стало причиной того, что неаполитанцам не пришлось вступить в бой со своими бывшими товарищами по оружию.

Неаполитанская пехота: вольтижер 5-го линейного, офицер 6-го линейного и офицер-медик 9-го линейного полка

ПРУССИЯ

Пруссия вступила в эпоху наполеоновских войн с устаревшей тактикой и полководцами более чем преклонного возраста, что сыграло значительную роль в поражении этого государства в 1806 году. Однако многие пруссаки не желали признавать поражения и бежали из страны в Россию или начали партизанское движение в Пруссии против французов. В 1812 году порабощенная французами Пруссия была принуждена Наполеоном выставить для похода в Россию 5 пехотных и 6 кавалерийских полков, которые в основном вошли во вспомогательный корпус маршала Макдональда. В результате этого принуждения пруссаки, вообще-то слывшие храбрыми и упорными воинами, в русской кампании сражались неохотно и ненастойчиво, среди них был очень высокий процент дезертирства и перехода в русскую армию. Бежавших от Наполеона пруссаков оказалось так много, что в составе русской армии даже был организован прусский добровольческий легион, который в 1813 году принял участие в освобождении своей родины от французов. В это же время против Наполеона выступил и прусский король, отдавший приказ своей армии начать боевые действия совместно с российской армией.

Прусская тяжелая пехота: фузилеры 6-го линейного полка (рядовые в парадной и походной форме, унтер-офицер в походной форме)

Прусская легкая пехота: рядовой егерского батальона и офицер гвардейского егерского батальона

САКСОНИЯ

В 1805 году саксонская армия сражалась вместе с прусской против французов под Заальфельдом и Йеной, но в 1806 году Саксония была вынуждена присоединиться к Рейнскому союзу, подчинявшемуся Наполеону. За эту уступку Бонапарт сделал саксонского курфюста Фридриха-Августа королем. Под командованием маршала Бернадота саксонцы отважно сражались под Ваграмом, однако после разрыва Бернадота с Бонапартом они впали в немилость у императора. В 1812 году Саксония по требованию Наполеона сформировала целый 7-й пехотный корпус, который вторгся в Россию вместе с Великой армией и сражался рядом с австрийцами на южном направлении. Саксонцы вели себя в боях очень достойно, их кавалерия особо отличилась в атаках при Бородино.

Армия Саксонии имела 1 гвардейский пехотный и 8 линейных полков, 2 полка легкой пехоты, 1 гвардейский кавалерийский, 2 кирасирских и 5 легкокавалерийских полков.

Саксонцы понесли в России очень большие потери, в некоторых полках в строю осталось всего по 1 батальону. После поражения в России Фридрих-Август начал переговоры с противниками французов, но Наполеон, арестовав короля, заставил саксонцев вновь сражаться на своей стороне. Однако это закончилось печально для императора: в начале Лейпцигского сражения целая саксонская дивизия (5000 человек) вышла из рядов французских войск и обратила свое оружие против французов.

Пехотинцы Саксонии: солдаты и офицер линейной пехоты (в белых мундирах), солдаты легкой пехоты (в зеленых мундирах)

СБОРНЫЕ ПОЛКИ МАЛЫХ ГЕРМАНСКИХ КНЯЖЕСТВ

Малые германские княжества Рейнского союза, такие, как Липпе-Детмольд, Ангальт-Дессау, Мекленбург-Шверин и другие, поставляя Наполеону по несколько сотен, в лучшем случае до 1 тысячи человек, совместно смогли сформировать всего 3 пехотных и 1 кавалерийский полк. Эти части входили в состав различных французских или германских дивизий.

I. Организация войска в эпоху Империи

Наполеоновская армия. В эпоху империи армия еще гораздо более, чем в эпоху консульства, утрачивает свой национальный характер. Во время нашествий 1792 и 1793 гг. армия, политически еще ничем не запятнанная, являлась в глазах народа как бы славным и непорочным символом Франции. В период империи она принадлежит одному человеку; она ревностно исполняет все его предначертания и, помимо согласия народа, способствует поддержанию долгой смуты в Европе. Наполеон живет лишь войной и для войны. Армия – его орудие, его вещь. Не раз высказывалась мысль, что изменение в характере армии было неизбежным последствием той преобладающей роли, которую приобрел военный элемент во Франции благодаря победам революционной эпохи, и что оно произошло бы и при всяком другом полководце. Но вовсе нельзя утверждать, что Гош, Моро или Жубер присвоили бы диктатуру. Если история знает немало бонапартов, то она знает и таких людей, как Вашингтон. Между тем неоспоримо, что именно Бонапарт побудил директорию образовать в Италии и Швейцарии первые братские республики; он, став самодержцем, задумал подчинить французской империи всю Германию, всю Италию и всю Испанию. Франция была бы непобедима, если бы после Базельского мира решила, несмотря ни на какие новые нападения, довольствоваться своими естественными границами.

Преобразования в рекрутской системе. Императорская армия уже не составляет органической части народа. В эпоху Конвента, благодаря господствовавшей тогда системе поголовного ополчения, все французы были равны в отношении военной службы. Еще закон Журдана, установивший в 1798 году рекрутчину, определял, что в случае войны один или несколько наборов могут быть целиком призываемы к оружию и удержаны под знаменами до заключения мира. В глазах Наполеона цену имеет лишь тот солдат, который провел много лет на службе, т. е. в котором военная дисциплина стала как бы второй натурой. В 1800 году он установил в качестве поправки к закону о рекрутском наборе заместительство, а в 1804-м – жеребьевку. Отныне ни один призыв не мог быть взят на службу в полном составе, а стало быть, и целиком истреблен в неудачной войне. Призывается на службу лишь тот, на кого падет жребий; если он предпочитает гражданскую жизнь военной и не совсем беден, – он может дешево нанять за себя заместителя. Буржуазия с радостью приветствовала установление этого денежного выкупа в зачет налога с крови. В обществе крепко коренилось предубеждение против вербованных солдат старого порядка; молодые люди из приличных семейств, добровольно вступавшие в военную службу, считались вертопрахами: на военного смотрели как на человека особого рода, непременно с дурными манерами. Поэтому буржуазные семьи предпочитали нанимать заместителей за своих сыновей. Между теми никогда не было недостатка в старых солдатах, которые, получив первую отставку и убедившись в своей непригодности к чему-либо другому, кроме военного дела, искали случая снова поступить на службу. Они составляли большой процент в молодых полках; из них же вырабатывались закаленные ветераны императорской гвардии – этого ядра французской армии. Военная служба все более и более становилась карьерой; ее покидали лишь по неспособности продолжать ее или вследствие смерти. Главную массу армии составляло простонародье, а большую часть офицерского персонала составляли отпрыски благородных фамилий, признавших новый порядок; такие люди пользовались расположением Наполеона. До того момента, когда счастье начало изменять Наполеону, наполеоновская армия представляла собою замкнутую касту, в совершенстве тренированную для беспрерывной войны.

Беззаконные рекрутские наборы. Великая армия составилась путем слияния италийской, дунайской и рейнской армий, из которых каждая раньше жила самостоятельной жизнью и имела свой особый характер. С 1805 года сенат уполномочивает императора призывать рекрутов на службу декретом и организовать национальную гвардию. С этих пор наборы быстро следуют друг за другом, и империя пожирает громадные количества людей. В 1800 году к навербованным раньше 250 000 присоединяется 100 000 рекрутов. В 1806 году после сражения при Иене оказывается недостаточным уже и целый призыв: приходится наперед забрать 80 000 человек призыва 1807 года. В 1808 году было взято на службу 160 000 человек призывов 1809 и 1810 гг.

В следующем году Наполеон забирает наперед два призыва и снова призывает на службу три, уже выслуживших срок. В 1813 году ему приходится напрячь все силы страны для формирования новой армии; он требует к оружию всех рекрутов: 100 000 не взятых и отставных – призывов 1809–1812 годов, 240 000 призыва 1814 года, да 10 000 человек почетной гвардии, экипированных за собственный счет. Наконец, призывается на службу и национальная гвардия, разделенная сенатским указом от 13 марта 1812 года на три разряда (от 20 до 26 лет, от 27 до 40 лет и от 41 до 60 лет). 180 000 ратников национальной гвардии первого разряда, точно чудом спасшиеся от зачисления в регулярную армию (потому ли, что были опорою своих семейств, или вследствие слабости телосложения), были переданы в распоряжение военного министра. Эти-то слабосильные юноши в блузе и сабо, прозванные потом за свою женственную наружность «мари-луизами», возбудили позднее удивление русского царя своим образцовым поведением при Фэр-Шампенуазе. Вычислено, что при Наполеоне, с 1800 по 1815 гг., было призвано на военную службу во Франции 3 153 000 французов, не считая такого же количества солдат, входивших в состав вспомогательных и иностранных корпусов. «Раз вступив на службу, человек живым не выходил из нее». После 1808 года каждый из этих угрюмых и ворчливых ветеранов твердо знает, что ему суждено умереть от ядра, от пули или на госпитальной койке. Они утешаются грабежом, пьянством и кутежом. Воспаление кишок делает страшные опустошения в их рядах. Бруссэ предложил в виде профилактического средства употреблять в питье только чистую воду; легко представить себе, многие ли следовали этому совету. В десятилетний период империи процент смертности на поле битвы от ран и болезней был очень велик. Д’Аржанвильер, начальник рекрутского управления при Наполеоне, официально определил цифру павших, притом – исключительно французов, в 1 750 000 чел. Естественно, что все, кто мог деньгами откупиться от военной службы, старались во что бы то ни стало избегнуть ее. Иные откупались до трех раз и все-таки, истратив тысяч 20 франков, в конце концов попали в поход 1813 или 1814 года. Но и раньше Наполеон уже забрал часть из них на службу силой. 3 декабря 1808 года он приказал Фушэ составить список пятидесяти парижских и по десяти на каждый департамент «старинных и богатых фамилий, изъятых из рекрутской системы»; их сыновья, в возрасте от 16 до 18 лет, будут насильно отданы в Сен-Сирскую школу. «Если кто-нибудь станет протестовать, – писал император, – надлежит отвечать просто, что такова моя воля». С этих пор начинается охота уже не только на уклоняющихся от службы, но и на будущих офицеров; чиновники и жандармы действуют в этом отношении с беспощадной строгостью, которая все усиливается по мере того, как в обществе возрастает отвращение к военной службе. «Кара за уклонение от службы, постигавшая до сих пор лишь самого уклонившегося, с 1811 года распространяется и на его отца, мать, братьев, сестер и зятьев, словом – на всю его семью, на всякого, у кого несчастный беглец, изнуренный голодом, холодом и горем, ел, пил, работал или спал, наконец – и на всю его коммуну» (А. Дониоль).